さあ、今回から本格的に「ポストモダニズム」の建築の世界に足を踏み入れよう。最初の大きなキーワードが「表層」である。

先回りして、ここから明らかにする内容の地図を少し示しておきたい。前回、本連載が主に扱う時期を1977〜95年に設定した。そのうちの1977年〜81年を「表層期」と名づけて、最初の時代区分とする。この時期のさまざまな建築家の試みが「表層」という平面で定位されることになる。

「表層としてのポストモダニズム」といった表現は現在、ほぼ否定的な意味での常套句となっている。だが、当時において「表層」は肯定的で、新しく、自由へとつながる意味合いを持っていた。「ポストモダニズム」という用語が唱えられたこととは別個に、それ以前から次第に意識されていった建築のテーマが「表層」というキーワードに結実したのである。

表層は記号とは異なる。例えばそれは軽さ、薄さを備えている。対する記号は、そうした物理的属性には関わらない。

このような表層が、いかにこの時期の日本建築に、意識として立ち現れていったのか。長谷川逸子が驚くべき建築家であるということから、語り始めるのが良いように思う。

それまで「シンボリックな意味」を避けていた長谷川逸子

1977年3月に長谷川逸子は、2つの住宅を完成させた。それらは前年までにはなかった形と言葉を伴っていた。

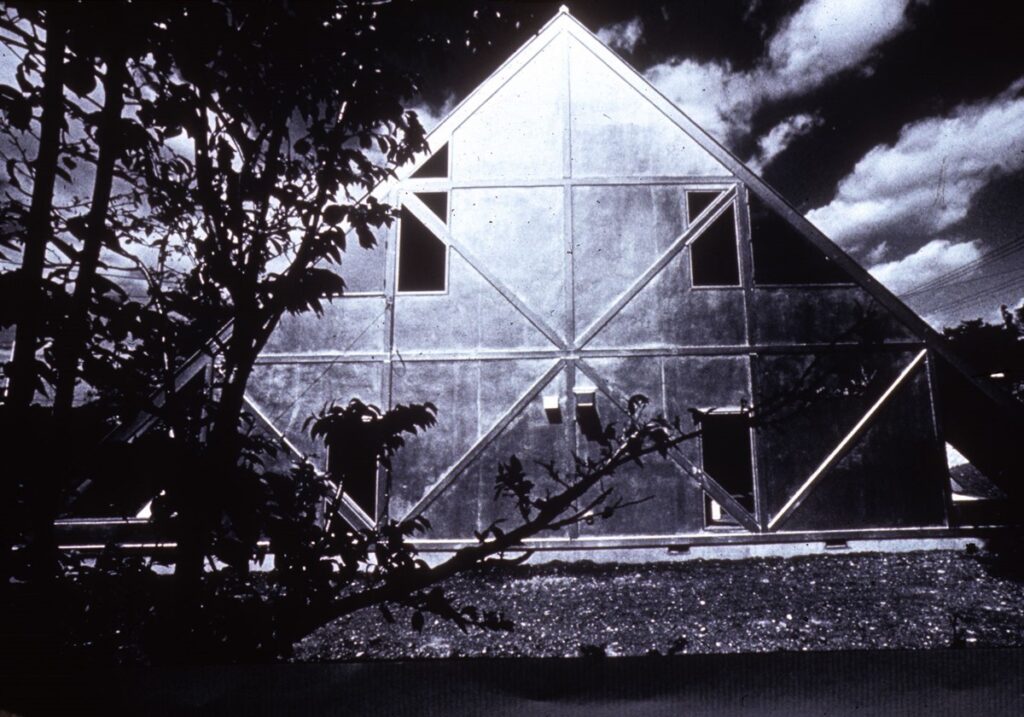

その1つである「焼津の住宅2」を真横から見れば、直角二等辺三角形だ。45度傾いた2つの屋根が一番上で合わさり、地面まで吹き下ろされている。屋根と言っても軒の出などはなく、ぴったりと両側には壁が張り付いている。そのために全体は、大きな積木を立てたような形をしている。なんとも幾何学的な住宅である。

大胆なのは、この形態なのだろうか? それが建築のテーマであるかのように見えてしまうことは、設計者も分かっている。雑誌発表時の作品解説に、次のように書かれていることは重要だ。これまでは「単純な幾何学的フォルムを避けてきた」。なぜならそれは「シンボリックな意味の世界と密接に関わってきたもの」だからであると(注1)。

事実、それまでの長谷川逸子の作品は、強烈な外観で印象を残すようなものではなかった。

個人名だけを冠した最初の作品は1972年に完成した「焼津の住宅1」である(注2)。全体は家型だが、突き出た部分もあって、いかにも変わった住宅という感じではない。工夫されているのは内部で、入り口から折り返すように空間が続いて、できるだけ長い動線が得られるようになっている。

第2作の「鴨居の住宅」では、斜めの壁を使って、遠近法と逆遠近法の効果を内部、および建物ではさんだ内部のような外部にもたらした。平面の構成は左右対称形なのだが、部屋の中にも外観にも、木造であることを露わにする筋交いの架構が左右非対称に立っている。まるで一つのコンセプトが強い形になってしまうことを避けているみたいだ。

同じ1975年の末に完成した第3作「緑ヶ丘の住宅」は、鉄筋コンクリート造の建築となった。こちらの外観も、内部の結果に過ぎないといった体である。前作と同様に斜めの壁を用いて、それを2階建ての矩形の中に挿入している。それだけであれば強い形が得られそうだが、わざわざ洗濯場のスペースが箱型の外に押し出された。窓の位置も左右非対称で、全体の形のまとまりを薄める方向に働いている。

ここまで見てきたように1976年以前の長谷川逸子は、建築の外観の完結性ではなく、内部の空間の作用を重視していた。完結した幾何学は、長谷川逸子が言うところの「シンボリックな意味の世界」と密接に関わる。いわく言い難い意味を暗示して、人間を置き去りにしてしまう。そうしたものではなく、もっと思い思いに人が意味へと接近できる建築を求めていったのだ。強い形ではないではないか、建築家らしくない住宅ではないか。そう言われる危険を犯して、自分の心が告げる真実だけを頼りに。

当時、長谷川逸子は、大学を卒業した1963年から1968年まで菊竹清訓建築設計事務所に勤務した後、東京工業大学の研究生を経て、東京工業大学篠原一男研究室の技術補佐官や助手を務めるという立場だった。菊竹清訓と篠原一男と聞けば「強い!」というイメージだろう。個人としての作品は勤務外の週末を使って設計され、いずれも完成すると、建築界を代表する雑誌である『新建築』や『都市住宅』に採り上げられた。それは30歳代前半の建築家の、たった一人の探究が、未知のものに向かう同時代の鼓動と共鳴していたことを示している。

「焼津の住宅2」「柿生の住宅」で発見された「面」

1977年の「焼津の住宅2」は、従来は避けてきた「単純な幾何学的フォルム」になっている。設計者の中で何かが変化したのだろう。

ただし、それまでの3作品と同じく、内部空間から説明できることは確かである。ポストモダニズムが終わった後の説明は特に分かりやすい。2003年に設計者は次のように述べている。

「3層分のヴォリュームです。ここではなにしろどうやったら安くできるかということでした。材料はあるけれどそれを加工する大工を雇えないので、120角の木材と敷地周辺の鉄工所でつくった金物を使って、素人でもつくれるものでなければなりませんでした。組み立ての方法から出発しているところがありますね。」(注3)

雑誌発表時の作品解説にも「内部は予算の都合でできるところまで床と壁をつくり、できるところまで仕上げをするという企画であったので、現在は未完成の状態にある。」とある。

斜めの筋交いによる架構は、ものをつくる上での合理性から選択されたのだった。その結果として、三角柱を立てたようなフォルムとなった。全体型が先にあったのではなく、大きな空間を経済的に包含し、活動の転換に合わせた竣工後の改変もしやすいように考えられたのである。第2作「鴨居の住宅」に現れていた架構が、全面化したともみなせる。

「焼津の住宅2」は、構法が形態となり、形態が空間をつくり、空間が活動を育む住まいである。このような説明は現在、容易に受け入れられるだろう。建築家による完結したデザインに閉じるのではなく、生きられた場を生み出すための設計といった言説が、すっと頭に入ってくる時代だ。しかし、前回も予告したように、この連載で行いたいのは、そんな現在と過去との短絡ではなかった。

まず、完成時の作品解説が「直角二等辺三角形の立面」と題されていることに注目したい。この言葉は5回も、2500字程度の本文中に登場する。設計者が形を意識していなかったとするのは無理があるだろう。ただし、形といっても、立体的な外観や空間のフォルムではない。それらについて一切、作品解説は触れていない。言及されているのは立面だ。要するに「面」なのである。

「焼津の住宅2」の立面は、銀色に塗られている。この処理によって、設計の出発点として語られていた「組み立ての方法」は背後に隠れてしまっている。アルミ色の屋根と似た色で、共に軽さをまとっている。屋根にしても、壁にしても、そんな建築全体に組み立てに貢献する部位名ではなく、単に「面」と呼んでほしそうな、各々の表面性を獲得している。

当時の設計者にこうした意図を尋ねよう。銀色に塗った理由については「この立面がすべるような面になるように全体をシルバーペイントで仕上げた。」とある。その意味は、少し前にある文章と併せて解釈できる。次の一文が、この住宅における企てを最も吐露している。

「かつてシンボリックな意味の世界と密接に関わってきた幾何学的フォルムを表面にひきずり出し、そのことによってそれを背後に何もないものに変質させてゆきたいという論理化できないところでの衝動によってつくってきたものである。」

前の文章にあった「すべるような面」とは、関心がその奥へと進まない面ということだろう。「表面にひきずり出し」とは独特の言い回しだが、幾何学的なフォルムがかつて密接に関わってきたという「シンボリックな意味の世界」は深淵へと向かうものであるから、それとは逆にあくまで表面に留まらせる意識的な行為と捉えられる。それにより目指されている状態が「背後に何もないもの」である。印象的なフレーズなので、後ほど改めて検討したい。

「焼津の住宅2」と同じ1977年3月に「柿生の住宅」は竣工した。雑誌発表時の作品解説において「面」に対する思いは、より明確に言語化されている。

これは従来の作品にはなかったほどに、部屋らしい部屋が存在している住まいだ。2階建ての小さな箱型があり、その中に寝室や6畳の和室、キッチンやバスルームなどがまとめられている。施主が従来の生活の延長上の部屋を望み、それを受け止めてこうなった。箱型の三方向をL字型の部分が囲っている。

もちろん、1976年以前の3作品と共通する要素もある。内部の結果に過ぎないかのような外観であること、その代わりに内部のL字型の部分でできるだけ長い動線をとり、それが外部テラスにまで伸びていることなどである。

その上で「焼津の住宅2」と同じく、施主の要望を受け取り、新しい形に踏み出している。本作の新しい形は、何よりも曲面である。L字型の隅が丸められている。それに対応して、箱型の隅に設けられた階段にも1/4円が使われている。全体の空間が箱型とL字型とに大別される中で、曲面は両者を呼応させる大事な役目を果たしている。

1977年に完成した2作品は、形態がまるで異なる。にもかかわらず、焦点が同じところにあるから興味深いのだ。「柿生の住宅」の解説文は「円柱面・直行面・斜面 — 面の複合化」と題されている。「焼津の住宅2」に続いて、本作のキーワードも「面」であること、しかもその数が増していることを直接的に表している。

ここで言う「円柱面」とは、2つの1/4円がつくる面のことだ。「直行面」は箱型とL字型における直行する壁面、「斜面」は方形屋根の形のままに傾斜した天井面を指している。それらが交差したり、接近するありさまが叙述され、解説文は次の一文で閉じられる。

「このように異なった形相を完結しないまま部分部分に配置し、対比させる構成は単純な構成では見られなかった増幅するような動きをつくり、またそれらの表層に薄明を受けて乾いた響きをつくり出す結果になっていると思うのです。」(注4)

これが長谷川逸子が「表層」という言葉を使った、最初の文章である。それらは複合して「薄明」や「乾いた響き」をつくり出す。一つの強い形にまとまったり、ドラマティックな光と闇の讃歌となったり、深く湿った井戸のように意味の深淵へと誘うようなものではないのだ。

「表層」という言葉は、「表面」という以上に物体を指定することから離れ、それによる効果を表すのに適切だろう。内なる変化に突き動かされて、新しい形に踏み出し、それまでとは違う説明を模索していた長谷川逸子は、ここで1976年以前にはなかった言葉を探り当てたのだった。

今書いた「1976年以前にはなかった」という表現には補足が必要だろう。

まず、長谷川逸子という建築家個人に関してである。1977年の「表層」というキーワードを念頭に置いて、以前の作品を見ると、さまざまな謎が解けてくる。例えば、第1作「焼津の住宅1」において、なぜ外壁を真っ黒に塗装し、内部は面ごとに白と濃いグレーを塗り分けたのか、第3作「緑ヶ丘の住宅」でなぜ室内の壁をサンダー磨き仕上げにして、打放しコンクリート面を軽く見せようとしたのかといったことである。

「焼津の住宅1」の黒い壁については、設計者が生まれ育った焼津の一般的な家や倉庫にならったという説明がある時期からなされるようになるが、これは多木浩二の批評(注5)を受けて後年に気づかれたものであり、室内の塗り分けと同様に、建築全体のフォルムや建築部位が帯びてしまう慣習的な意味から離れるべく、「面」と化すための手続きと見るほうが妥当だろう。

「厚み」を持たない、すべるような面

ところで、「焼津の住宅1」と併せて1972年に長谷川逸子が発表した作品解説の冒頭は、次のようなものだった。

「もし長さの中に空白ができるほどの十分な距離感があったら、それによりおこる分離作用によってそこにあるものの厚みを奪い、意味を停止させる機能をもった関係が生じてこないだろうか。」(注6)

「厚み」を奪うこと、「意味」を停止させること。建築家・長谷川逸子はその最初から「シンボリックな意味の世界と密接に関わってきたもの」を拒否していたのである。

ただし、1972〜75年に完成した3作品の解説の中に「表層」や「面」といった言葉は登場しない。こうした概念が、設計者が一貫して追求してきた内部の空間の作用において浮上し、その後に外部に対しても有効な手段として打ち出されていく初年として、1977年を重視したいのだ。

1977年の長谷川逸子による「背後に何もないもの」というフレーズは、厚みや意味を持たないものを印象的に表していた。それがいかなる存在なのか。以下の引用文がより明確にするだろう。

「だが表面とはなにか。それは存在のあらゆるカテゴリーをのがれるなにものかではないだろうか。表面は存在論の文脈から脱けおちる、それは、表面が、ほとんど定義によって、存在論の対象になりえないからだ。表面は厚みを持たず、どんな背後にも送りとどけず(なぜならその背後もまた表面だから)、あらゆる深さをはぐらかす—そのとき、ひとは軽蔑をこめて表面的と形容するだろう。」(注7)

「背後に何もないもの」は、このように存在の意味から逃れる。「厚み」を持たない。その背後へと進めない、すべるような面として現れるのである。長谷川逸子は建築を設計する過程の中で、その存在に気づいた。従来の建築家が軽蔑を込めて形容するだろう「表面」や「表層」といった言葉で、あえてそれを示した。新たな自由の領域を、そこに見出したからである。

「表面性の時代」を指摘していた美術評論家・宮川淳

「表層」という言葉が「1976年以前にはなかった」と、やや比喩的な意味も込めながら、建築家個人に対してだけでなく、建築界全体についても主張したいのは、先の引用文が長谷川逸子ではなく、美術評論家の宮川淳によって書かれているからである。

具体的には『別冊現代詩手帖』の1972年6月号に掲載され、宮川淳『引用の織物』(筑摩書房、1975年)に収録された「表面について」の中から、伊東豊雄が「光の表徴」(『都市住宅』1977年1月号)に用いた箇所を引用した。

この論考の中で、伊東豊雄は今、建築をつくるに際して「闇と対置された光〈中略〉の象徴性を空間に表現することはできない」とし、「弱い光で満たされた」東京の存在を受け入れながら、「私にとっての光に関するテーマとは、この都市の光の表情をいかに建築に表徴(しる)すかということである」と言う。ル・コルビュジエに至るまでのヨーロッパにおける建築の「深さと厚さの美学」とは「全く対極的な表面性の只中で」私たちは生きているということを忘れてはならないと述べ、「表面性の時代ともいうべきひとつの文化的状況」があるとして、先の引用文を用いた。最初の作品である「アルミの家」(1971年)から「中野本町の家」(1976年)までの自作を、こうした表面の概念から整理している。

なぜ同じ1941年生まれで、異なる建築家による1977年の表現がここまで似ているのだろうか。設計期間を考えれば、一方が他方に直接的な影響を与えたはずはない。長谷川逸子について詳しく見てきたように、それぞれに独立した文脈で探求を続けた結果として、これらの形があり、言葉を伴っていることは言うまでもない。「表層」はそんなに軽薄なものではないのだ。

1976年以前の探求の中からつかみ取られた「表層」は1977年に表面化し、時代状況と連動しながら、さまざまな創作者の焦点となっていく。翌年には長谷川逸子の「焼津の文房具店」や伊東豊雄の「PMTビル」が完成し、多木浩二によって「表層化としての建築」と題した批評が著される。

ただし、1977年以降を「表層期」と称するには、数人の建築家の共通点では不十分だろう。この時点から以後、どのように推移していったのかも気になるところだ。次回以降に続けたい。

注1:長谷川逸子「直角二等辺三角形の立面」(『新建築』1977年6月号、新建築社)216頁

注2:それ以前にも「東玉川の家」が1971年3月に竣工し、『建築』1971年9月号に掲載されている。設計者の表記は「長谷川逸子 東工大篠原研究室」となっている。この鉄筋コンクリート造3階建ての三世帯住宅を、長谷川逸子は自身の作品リストに含めていない。確かに「焼津の住宅1」以降の作品と意匠的に異なる雰囲気も持つが、作品解説の中の「ボリュームだけがあるようなものにすることを考え〈中略〉外壁のコンクリートはできるだけきれいに打上げて、材料がもつテクスチャーを消してしまう努力をした」、「また開口部は視線にできるだけ止まらないプロポーションにして〈中略〉最小限の意味をもつものにした」といった語りには「焼津の住宅1」以降と共通する意図がうかがえ、注目される。

注3:長谷川逸子・建築計画工房編著『ディテール7月号別冊 長谷川逸子/ガランドウと原っぱのディテール』(彰国社、2003)25頁

注4:長谷川逸子「円柱面・直行面・斜面 — 面の複合化」(『新建築』1977年8月号、新建築社)238頁

注5:多木浩二「実体と虚構のあいだ」(『建築文化』1978年6月号、彰国社)54頁

注6:長谷川逸子「長い距離」(『新建築』1972年8月号、新建築社)256頁。原文で「厚味」となっている箇所は、『長谷川逸子の思考4』(左右社、2019)に再録された文章にしたがって「厚み」に改めた。

注7:宮川淳『引用の織物』(筑摩書房、1975)147頁

倉方俊輔(くらかたしゅんすけ):1971年東京都生まれ。建築史家。大阪公立大学大学院工学研究科教授。建築そのものの魅力と可能性を、研究、執筆、実践活動を通じて深め、広めようとしている。研究として、伊東忠太を扱った『伊東忠太建築資料集』(ゆまに書房)、吉阪隆正を扱った『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)など。執筆として、幼稚園児から高校生までを読者対象とした建築の手引きである『はじめての建築01 大阪市中央公会堂』(生きた建築ミュージアム大阪実行委員会、2021年度グッドデザイン賞グッドデザイン・ベスト100)、京都を建築で物語る『京都 近現代建築ものがたり』(平凡社)、文章と写真で建築の情感を詳らかにする『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』、『東京モダン建築さんぽ』、『東京レトロ建築さんぽ』(以上、エクスナレッジ)ほか。実践として、日本最大級の建築公開イベント「イケフェス大阪」、京都モダン建築祭、日本建築設計学会、住宅遺産トラスト関西、東京建築アクセスポイント、Ginza Sony Park Projectのいずれも立ち上げからのメンバーとしての活動などがある。日本建築学会賞(業績)、日本建築学会教育賞(教育貢献)ほか受賞。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。これまでの連載はこちら↓。