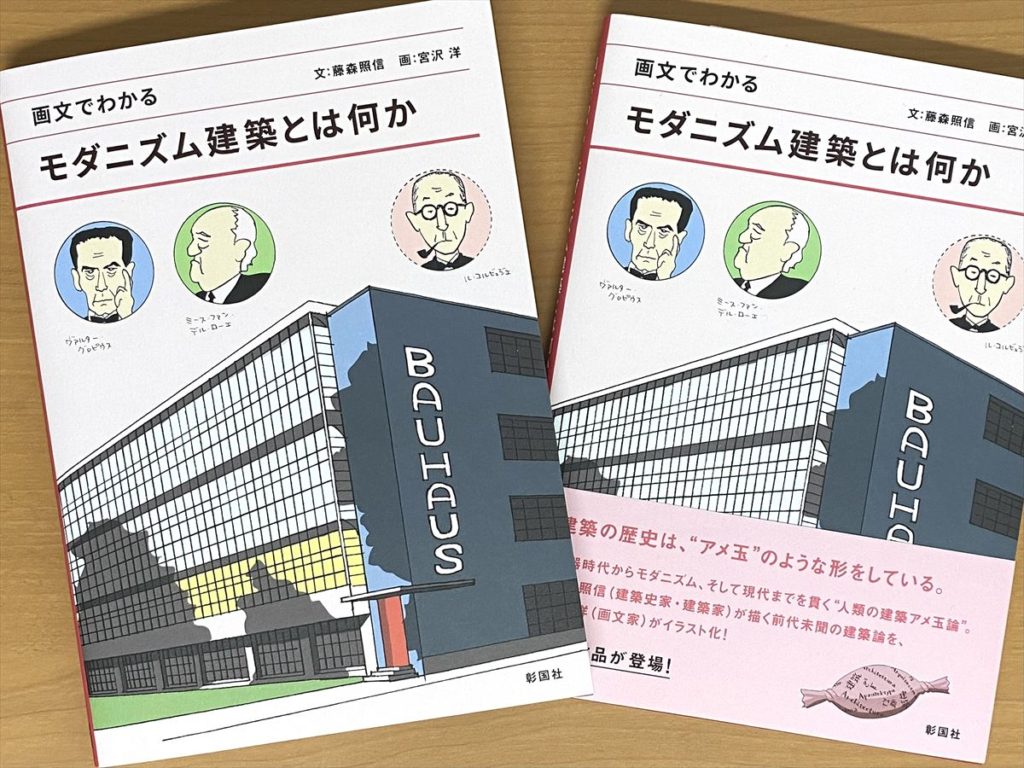

書籍『画文でわかる モダニズム建築とは何か』(文:藤森照信、画:宮沢洋)発刊記念のスピンオフインタビュー(第1回、第2回、第3回)、お楽しみいただけただろうか。実は5月中、これとは別に、宮沢単独のスピンオフ企画を地味に展開していた。それが本日6月1日にフィニッシュを迎えたので、その一部を紹介したい。これ↓だ。

やっている人にはすぐ分かると思うが、インスタグラムである。しばらく投稿していなかった宮沢のインスタページに、5月の頭からほぼ1日1作品、計25作品を投稿した。いずれも、『画文でわかる モダニズム建築とは何か』のために描いた建築のイラストに、英字タイトル(建物名と設計者名)を加えて正方形にきれいに納まるよう調整したものだ。

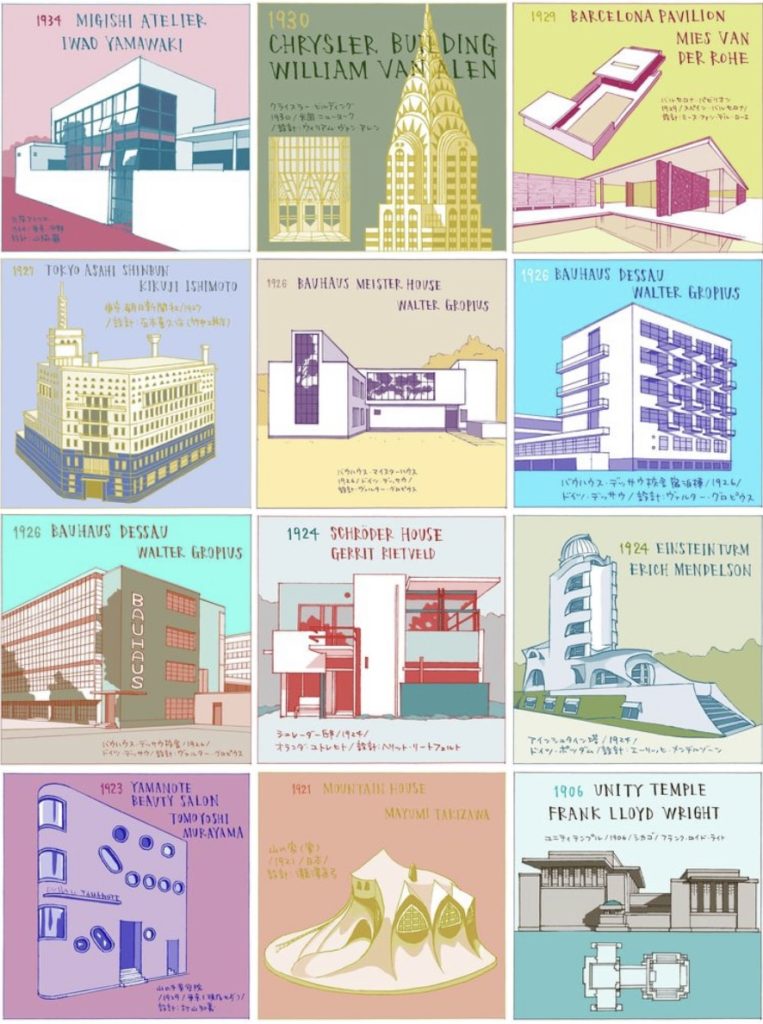

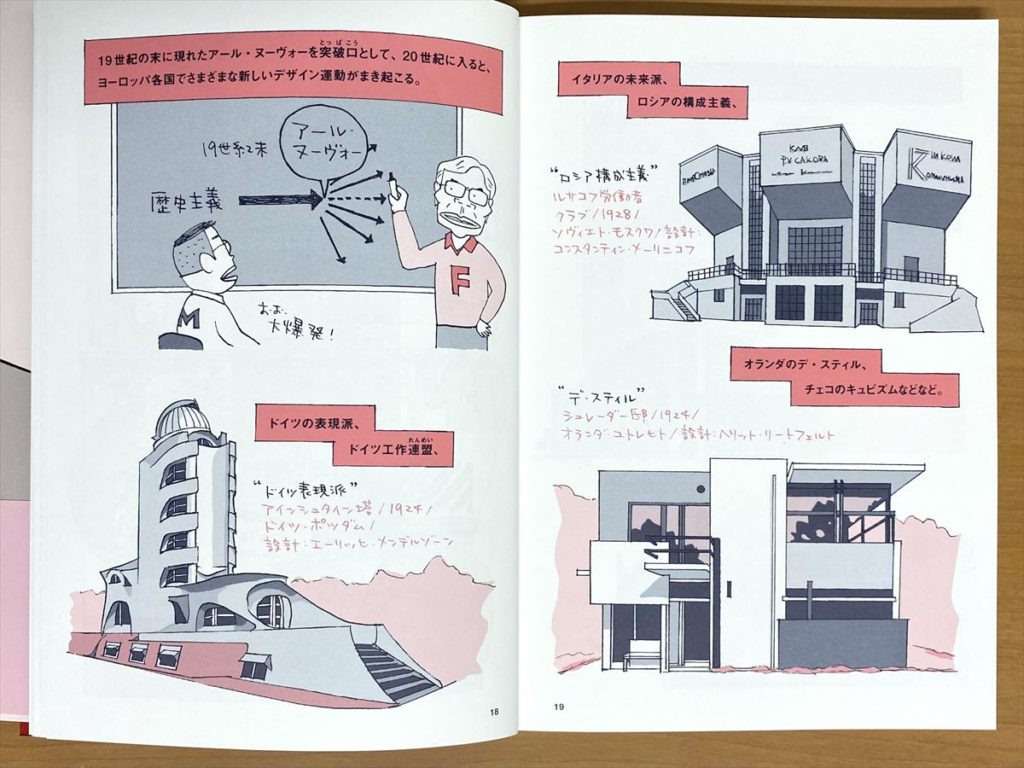

25作品の中から、自分でも気に入っている10作品を紹介する。竣工年順。元の絵と見比べられるように、書籍のページ数も書いておく。

①サン・シール邸/1903年/ベルギー・ブリュッセル/設計:ギュスターブ・ストローヴァン/19世紀末に生まれたアールヌーヴォーデザインの代表例/書籍の11ページ

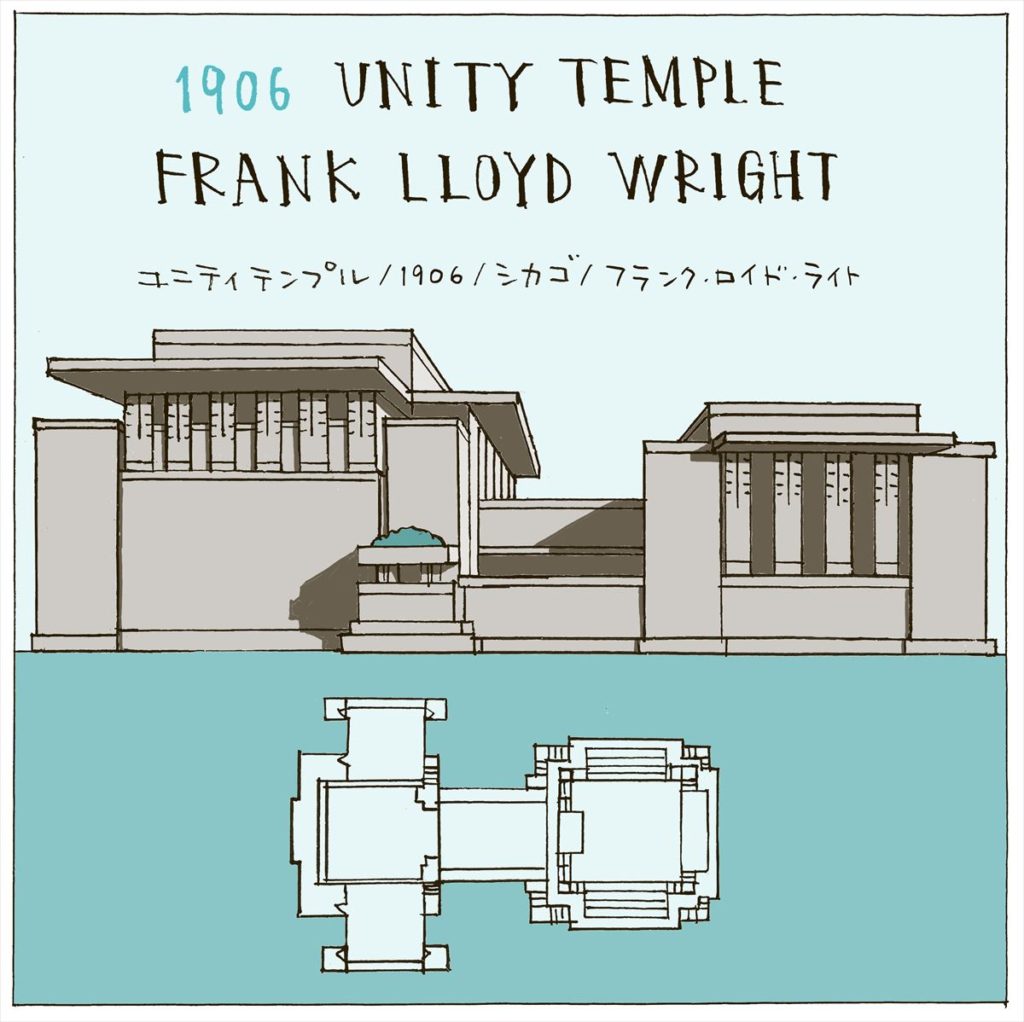

②ユニティテンプル/1906年/アメリカ・シカゴ/設計:フランク・ロイド・ライト/ライトが日本建築に影響を受けて設計した初期の建築/書籍の40ページ

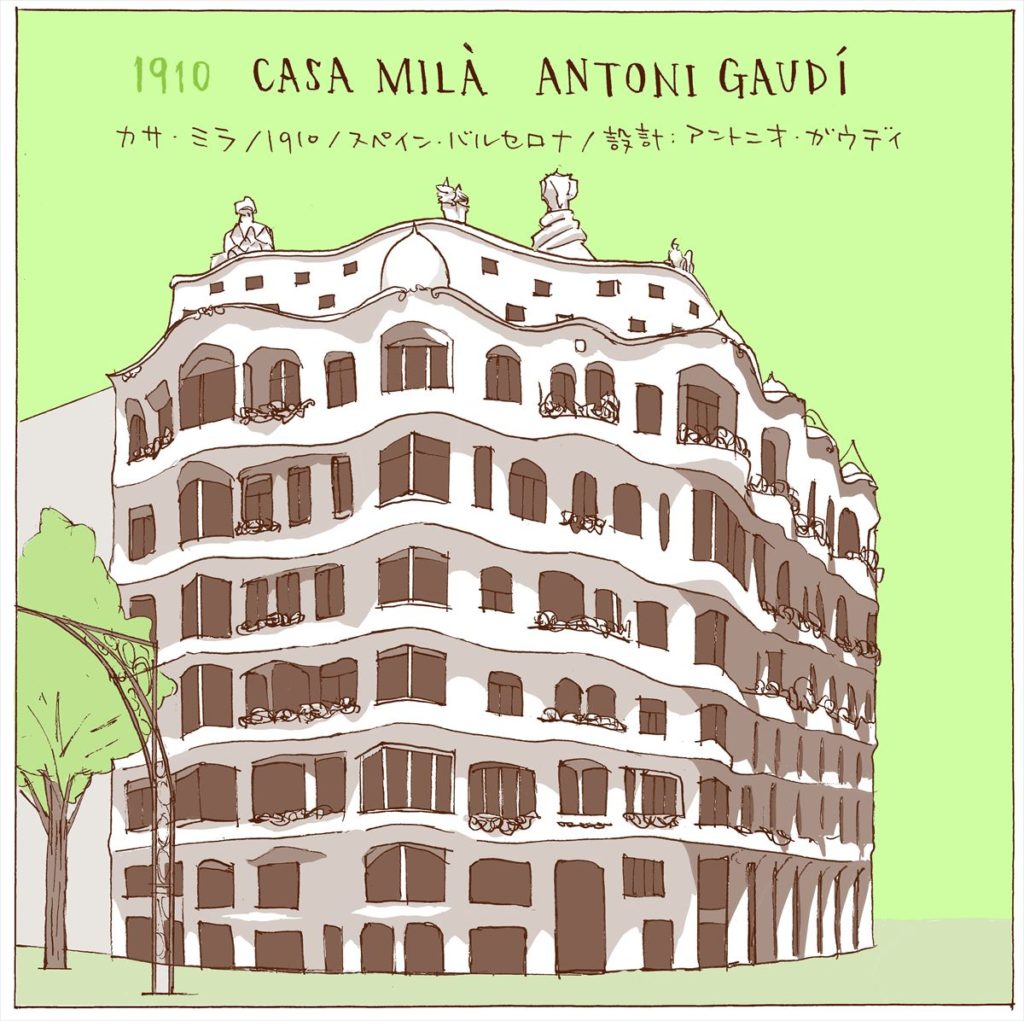

③カサ・ミラ/1910年/スペイン・バルセロナ/設計:アントニオ・ガウディ/ご存じガウディの代表的集合住宅/書籍の53ページ

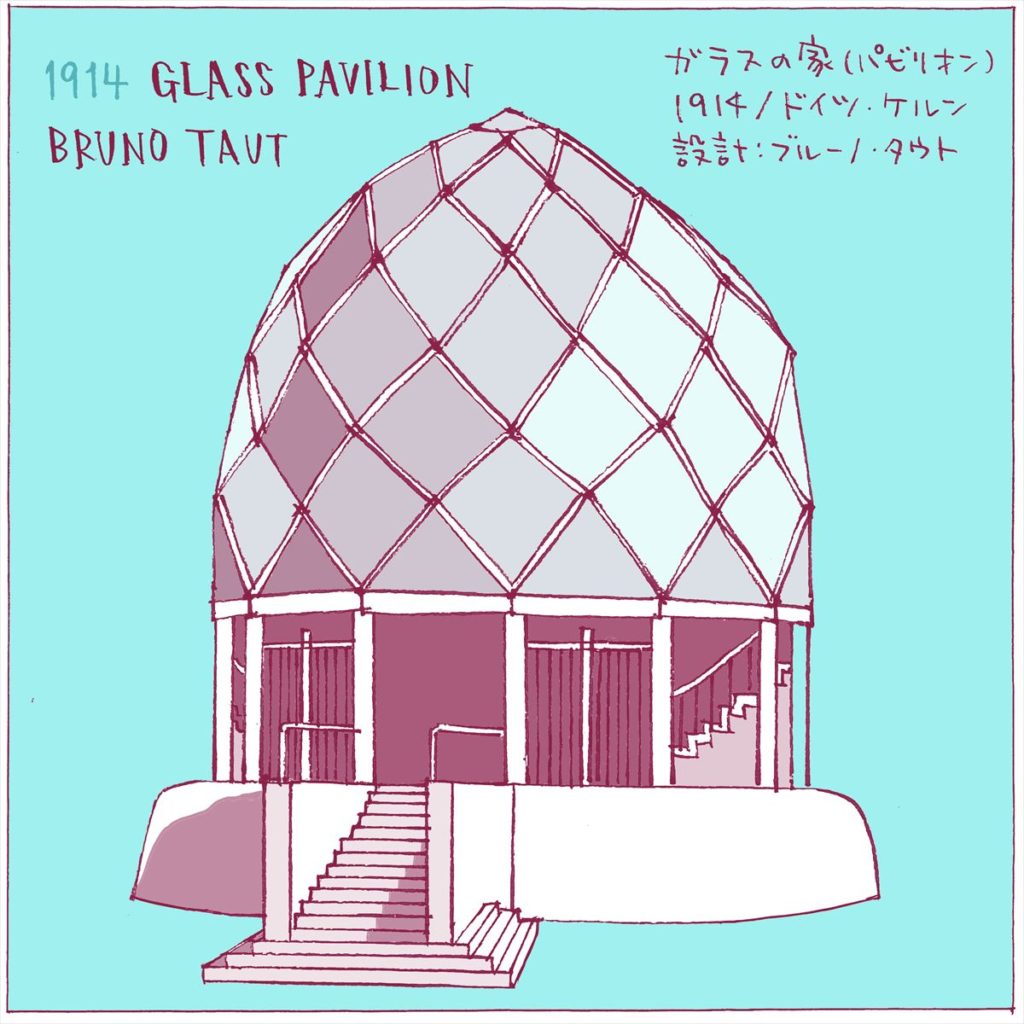

④ガラスの家/1914年/ドイツ・ケルン/設計:ブルーノ・タウト/日本建築の魅力を世界に発信したタウトの初期の実作(パビリオン)/書籍の59ページ

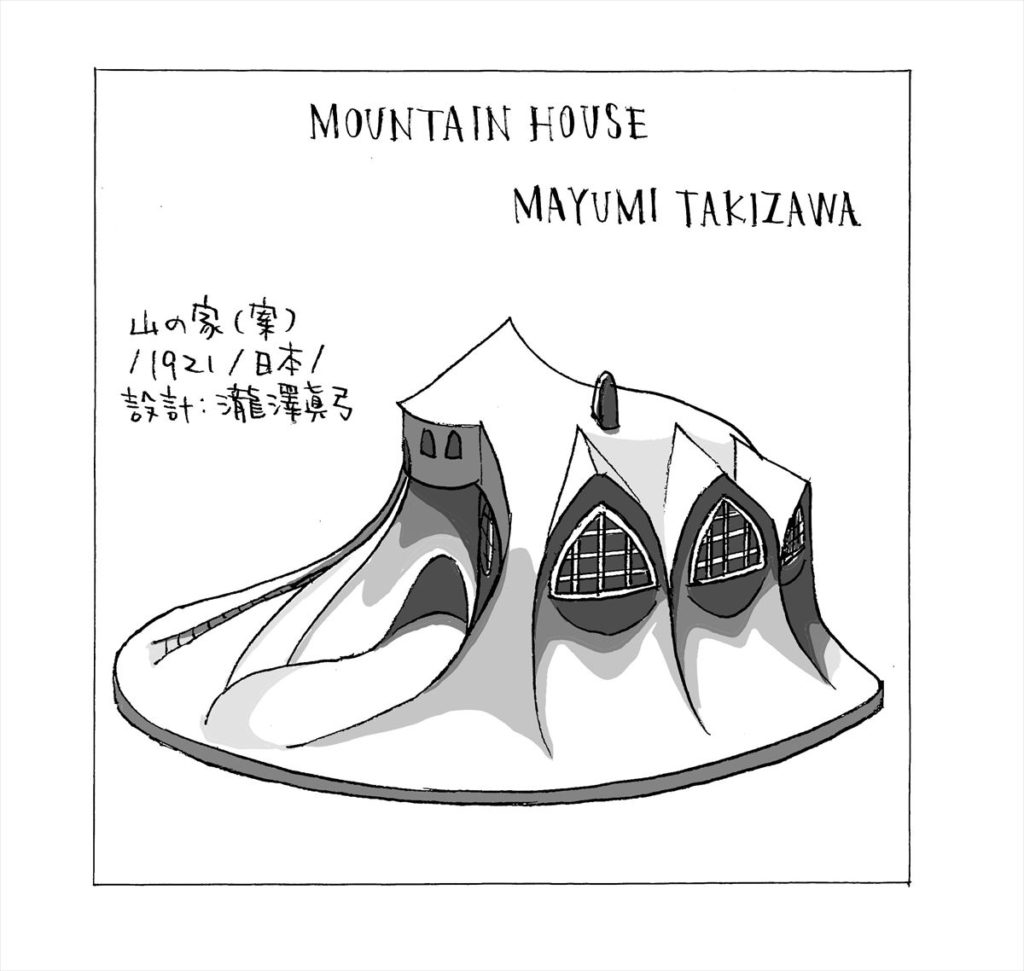

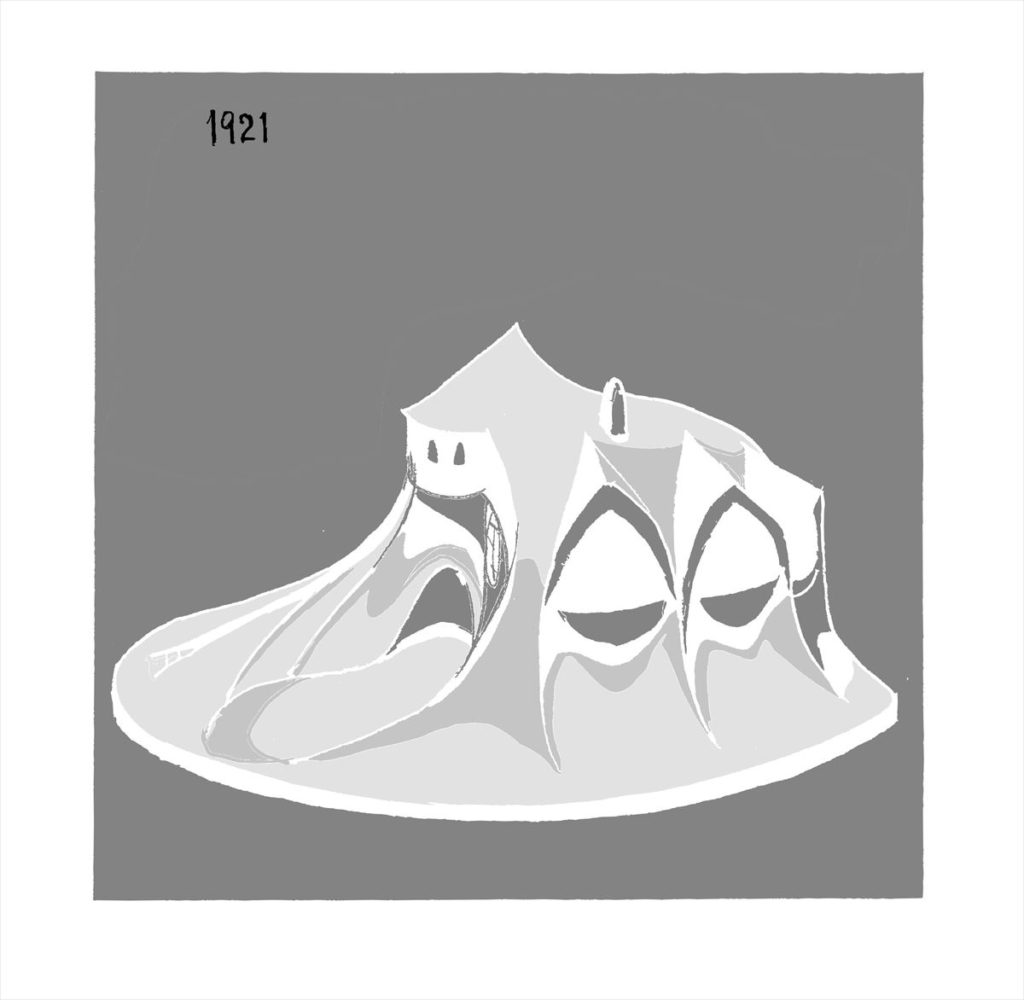

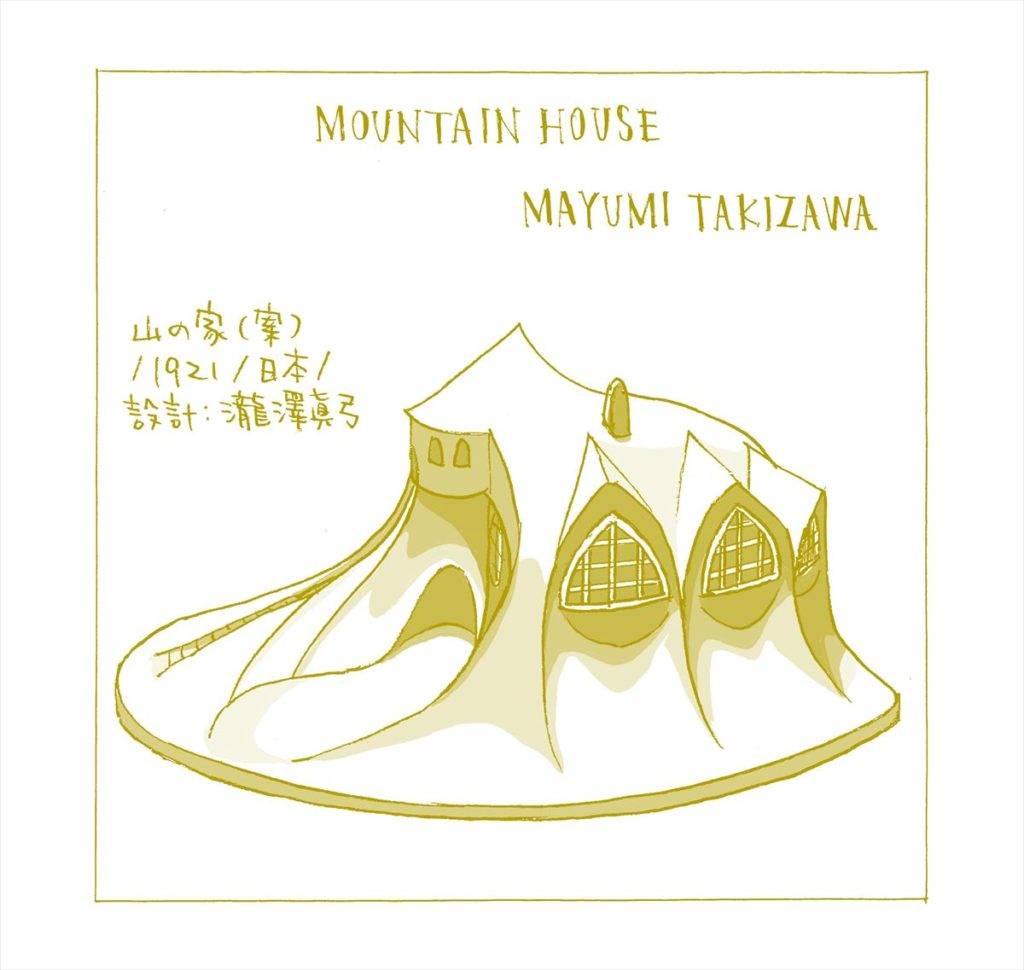

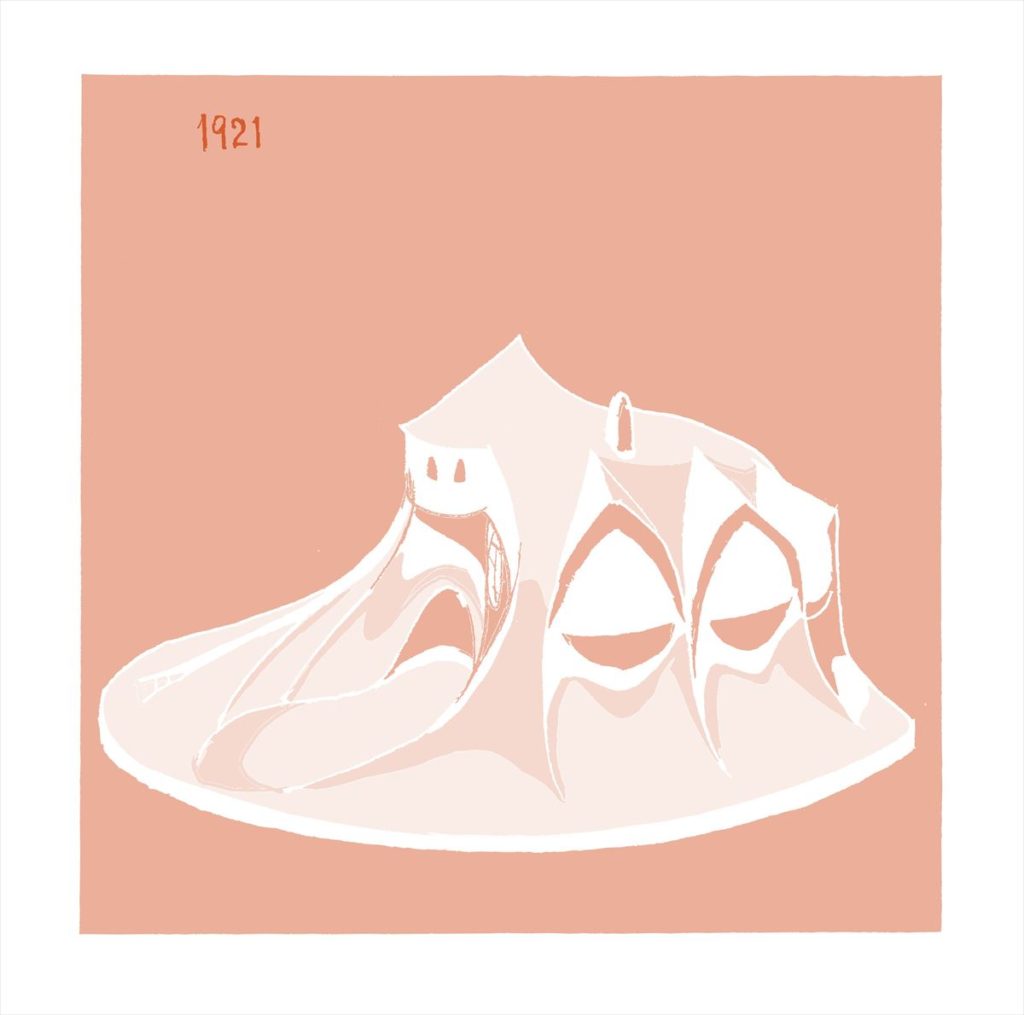

⑤山の家/1921年/日本(実現せず)/設計:瀧澤眞弓/分離派建築会のアンビルト建築の中でも最も有名なものの1つ/書籍の20ページ

作画に共通するルール、わかりましたか?

半分見たところで、これらの絵があるルールで出来ているということに気づいただろうか。それは、印刷でいうところの「特色2色刷り」である。例えば、⑤の「山の家」のイラストは、元のデータは、下記の2枚のモノクロデータだ。

これをそれぞれ別の色のインクに置き換える。

それを、重ねて刷るとこうなる。

もちろん、パソコンやスマホの画面上ではRGBの3色に変換されているが、紙に印刷するなら2色のインクだけでこれらの絵はできる。

書籍↑が2色刷りなので、すべての絵が2枚のモノクロデータでできている。それをいろいろな組み合わせに変えて遊んでみたわけだ。最初は補色に近い組み合わせによって2色の対比が強いものをつくっていたが、後半は2色の重なりで微妙な色を生み出すのが面白くなってきた。

では、後半戦へ。

「2色」と思えなければ大成功

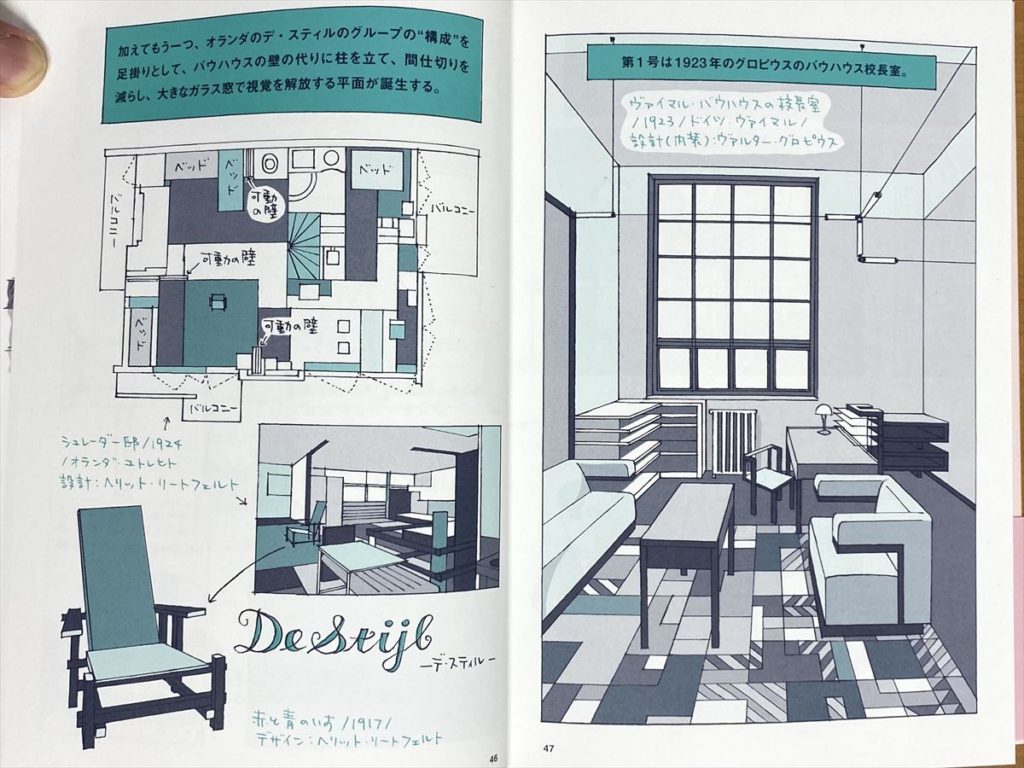

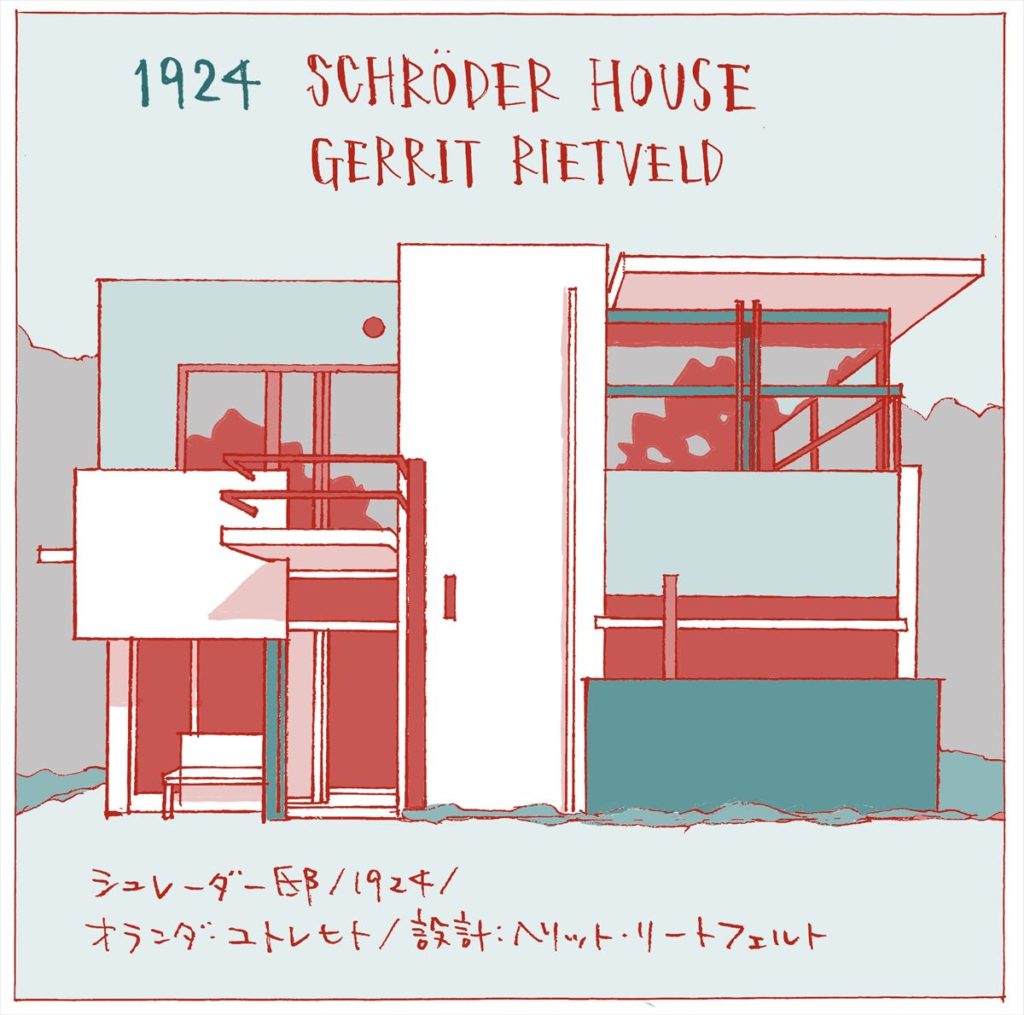

⑥シュレーダー邸/1924年/オランダ・ユトレヒト/設計:ヘリット・リートフェルト/バウハウスの足掛かりとなったオランダのデ・ステイルの代表例/書籍の19ページ

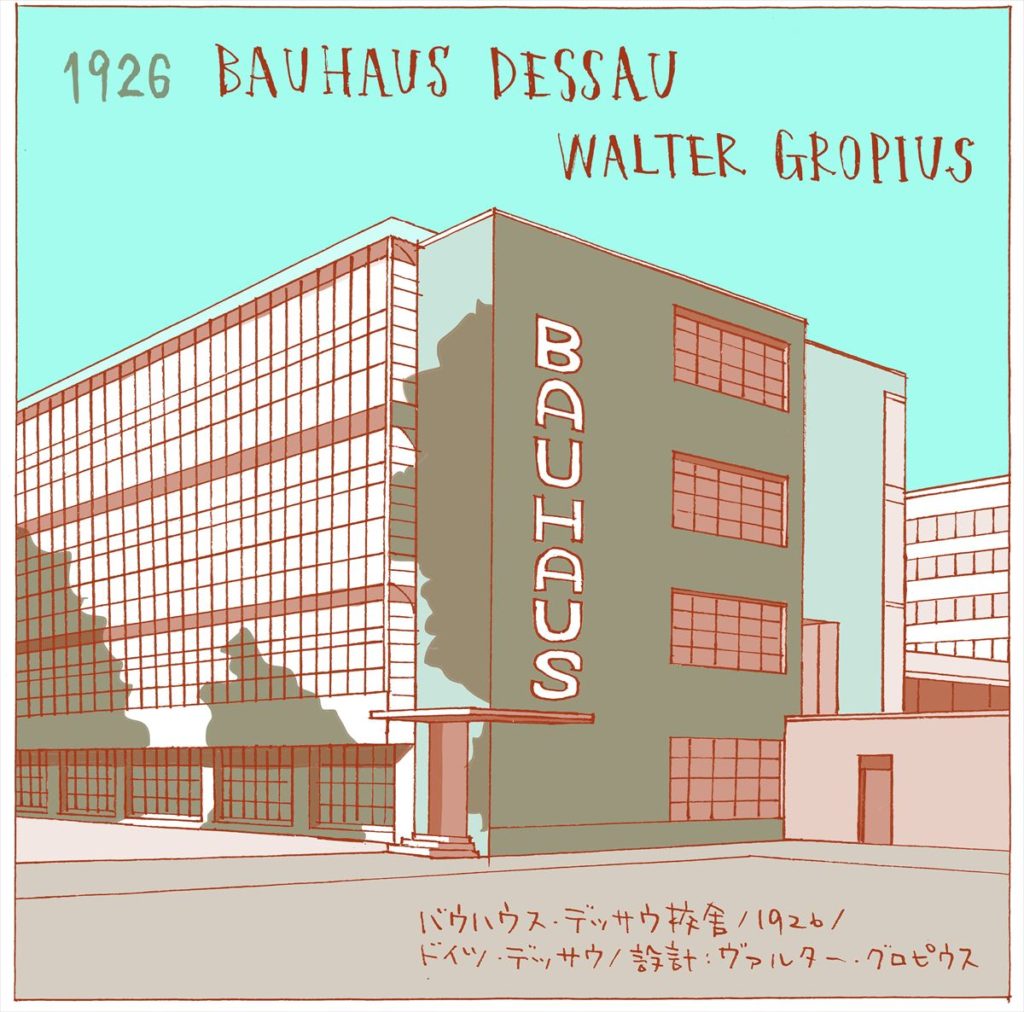

⑦バウハウス・デッサウ校舎/1926年/ドイツ・デッサウ/設計:ヴァルター・グロピウス/初代校長のグロピウス自ら設計したバウハウスの校舎/書籍の22ページ(書籍の表紙もこの絵)

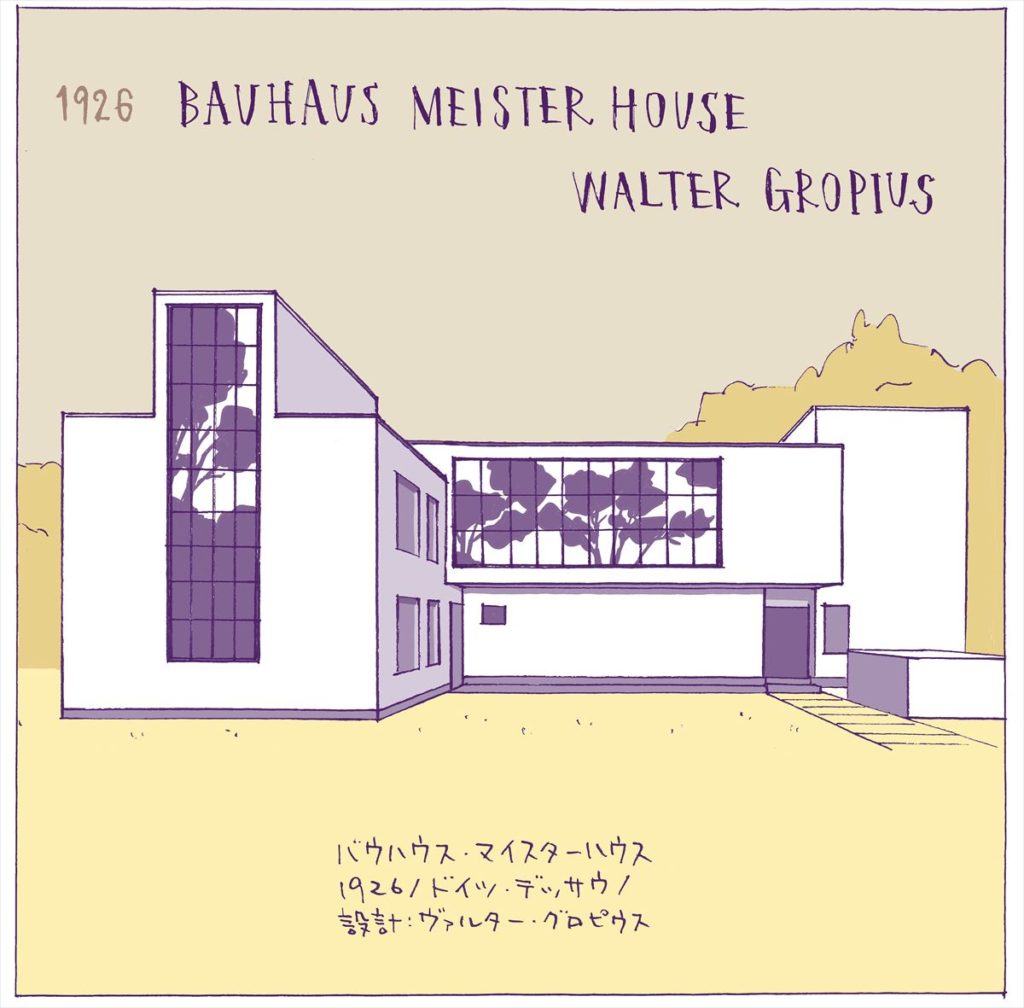

⑧バウハウス・マイスターハウス/1926年ドイツ・デッサウ/設計:ヴァルター・グロピウス/同じくグロピウスの設計による職員宿舎/書籍の27ページ

⑨三宅やす子邸/1928年/東京/設計:石本喜久治/バウハウスの影響を受けた日本の建築の先駆け/書籍の49ージ

⑩三岸アトリエ/1934年/東京/設計:山脇巌/実際にバウハウスで学んだの山脇巌の住宅/書籍の25ページ

いかがでしたか。ほかの15作品も見たい方は、宮沢のインスタページを。ラスト2点は藤森先生の建築で終わります(ちなみに25点中、最も「いいね」が多かったのは藤森先生の「神長官守矢史料館」)。

ところでこれ、並べて見ると結構きれいですよね(1枚1枚だとやや弱いけれど)。トートバッグとか、スカーフとかに誰かしてくれませんか? 商売っ気のある方、お声がけを! (宮沢洋)

書籍の詳細は彰国社サイトに。