本日(5月25日)と明日(5月26日)は、いよいよ東京建築祭のメイン期間。天気はまずまず。いざ、東京都心へ。もちろん筆者(宮沢)もいろいろめぐるが、その前に、昨日の朝に取材した「髙島屋日本橋店」のガイドツアーをリポートする。

このツアーは、東京建築祭のプログラムが発表されたときに、筆者が一番、タイトルにそそられたツアーだ。40以上ある中の「勝手にベストタイトル賞」がこれ↓。

【髙島屋日本橋店】百貨店建築で初の重要文化財、開店前に特別見学

情報に全く無駄がない。特に「開店前に」という言葉にワクワクする。加えて、これは無料のガイドツアーであったため、申し込み者の抽選はかなりの高倍率だったと聞く。

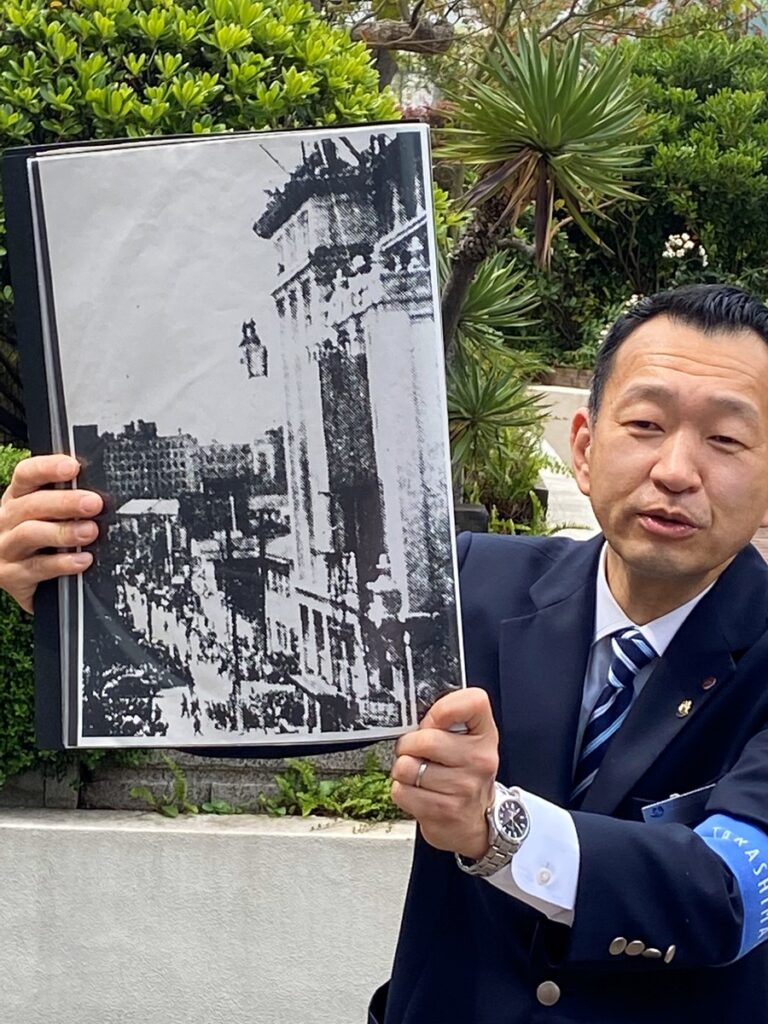

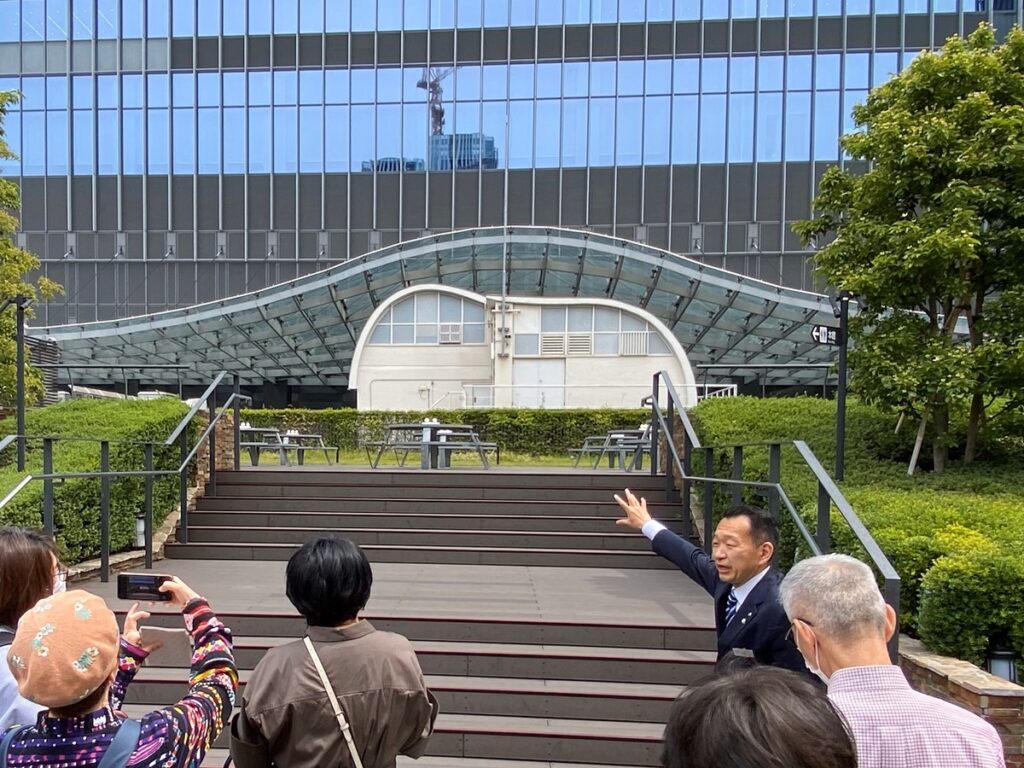

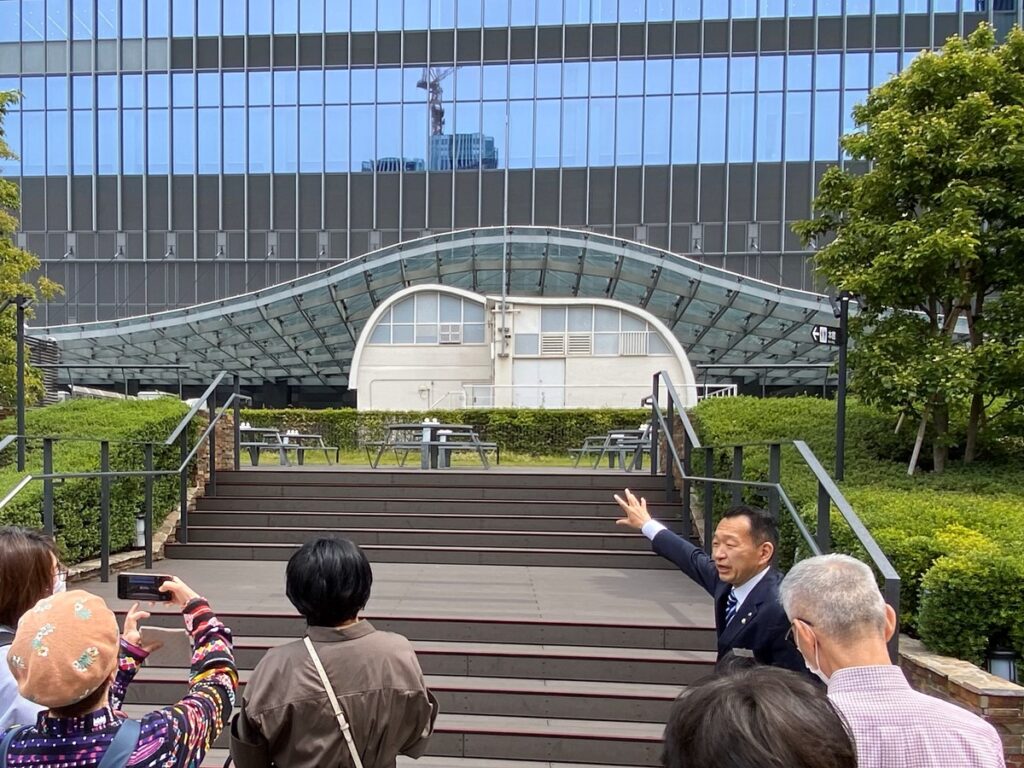

選ばれし15人と開店前の髙島屋日本橋店を巡った。まず、基本情報。

髙島屋日本橋店

竣工年│1933年

設計│竣工時:高橋貞太郎 / 増築時:村野藤吾

施工│大林組

文化財指定│重要文化財

その他│東京都選定歴史的建造物

情報満載のツアーで、丁寧にリポートするとかなりの大作になってしまうので、写真で雰囲気を感じてほしい。キャプションには私が知らなかったことだけ書く。

ここに上げた写真のエリアは、ガイドツアーでなくても見ることはできる。東京建築祭の会期中、あるいは会期後でもぜひ見てみてほしい。キーワードは「象の高子」だ。(宮沢洋)

東京建築祭の公式サイトはこちら→https://tokyo.kenchikusai.jp/

BUNGA NETでのまとめ記事はこちら↓。