1977〜81年という時代に、建築家の眼が表層にこそ向いていた事実は、坂本一成の作品の変化からも明らかになる。

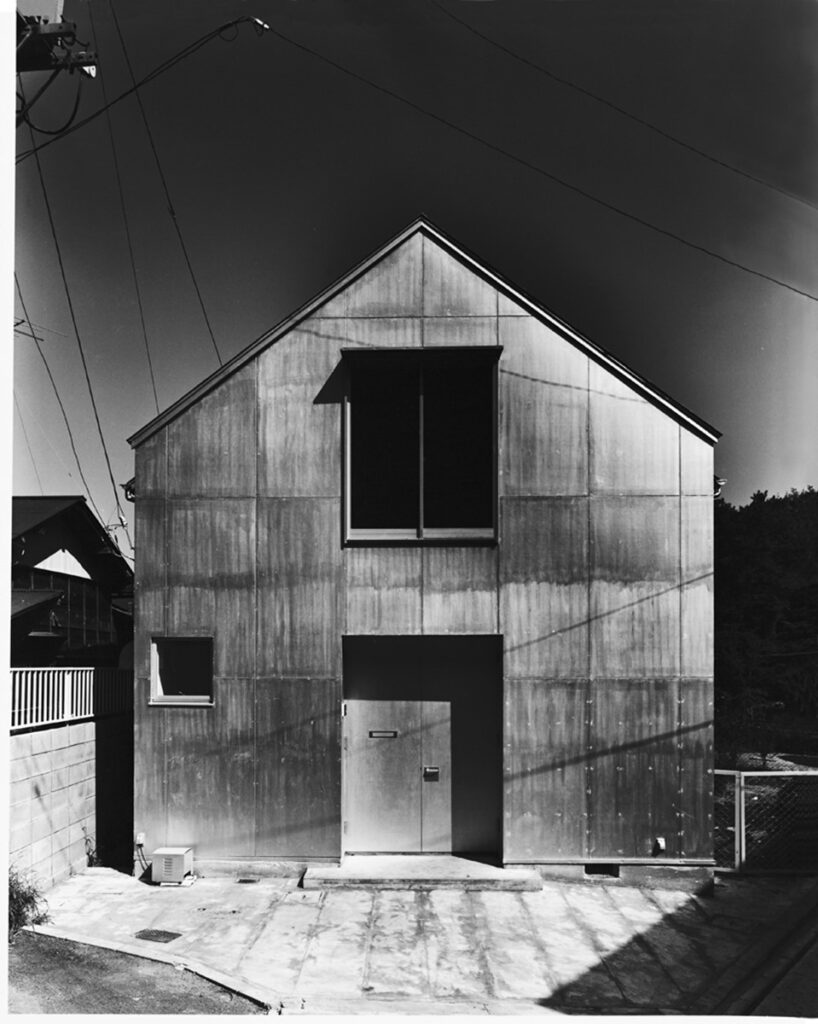

坂本一成は1978年に3軒の住宅を完成させた。それらは『新建築』1979年2月号に収められている。そのうちの一つ「坂田山附の家」(1978年)を見てみよう。そこにあるのは家形の家である。長方形の平面に切妻の屋根が載って、妻側の壁の真ん中に玄関が設けられている。2階部分の中央には、同じくらい大きな開口部。流れ屋根が左右対称に下りて、窓があって出入口がある。まるでイメージの中にある「お家」のようだ。ここで坂本一成は、それまでになかったくらいに明快な作品を完成させたのだろうか?

ただし、ここには心をざわつかせる要素もある。先に述べた以外の開口部は、壁面に不規則に開けられている。単にそれだけであれば、内部の生活機能にしたがって窓を設けた建築家なしの建売住宅のようだから、お家らしさを強めていると言えなくもない。けれど、奇妙なことに、窓ガラスの向こうの室内には木の柱がのぞいている。不釣り合いな「ずれ」である。こんなことは建築に統合された感じを与えようとしても、日常的な機能に従属させようとしても起こりそうにない。

そんな状態を作り出したのは、もちろん作者だ。発表時の文章には「この建物では、家形を形成する均質なスケルトン(小屋組や軸組)に必ずしも左右されることなく、開口がとられている」とある。それに続いて「このことはフレームと表皮を無意識のうちに分節し、その両者の関係をある程度分離して認識していた結果」で、「このようなずれは次の〈今宿の家〉でより表面化することになる」と説明されている(注1)。

同時代の伊東豊雄、長谷川逸子の変化と同期

最後の文章に後押しされて、続く「今宿の家」を見たくなるのだが、少しお待ちを。その前に、ここで「表皮」と称して注目が促されている表層性が、同時代の伊東豊雄、長谷川逸子の変化と同期している事実を認識しておきたいのだ。

まずは、薄い皮のような表面について。表皮と構造体のずれは、本連載の第8回で扱った伊東豊雄の「小金井の家」(1979年)を思わせる。これは鉄骨の構造柱とサッシ割を一致させていない住宅で、発表時に作者は「きわめて表層的な外皮に覆われている点」を特徴の一つに挙げていた。坂本一成の住宅では、ボード張りの外壁を銀色に塗ることで表面性を高めているが、これは連載第2回で取り上げた「焼津の住宅2」(1977年)で長谷川逸子が「立面がすべるような面になるように全体をシルバーペイントで仕上げた」行為を想起させる。

明快な家形も、ほぼ同時に使われ始めている。坂本一成が家形を初めて用いたのは前作の「代田の町家」(1976年)だが、この1978年の作品以降、家形は明瞭になる。家の形をここまでドライに使った住宅は、従来ほとんどなかった。強いて言えば、長谷川逸子のデビュー作である「焼津の住宅1」(1972年)が思い浮かぶ。しかし、長谷川逸子にしても、明らかに家形を操作対象とするのは、連載第5回で論じた「焼津の文房具店」(1978年)に至ってからである。翌年、伊東豊雄は「中央林間の家」(1979年)を完成させた。その家形の外観は、連載第8回で「ドライで平滑、グラフィカルでありながら連想を誘う」と形容した通りだ。

このように、薄い表面、それにイメージの世界に近接した家形といった特質が、おのおの独自の探究を続けてきた建築家に共通して確認された。建築は長い時間がかかる。依頼され、設計し、施工を終えてから取材され、雑誌で発表されるまでに数年を要する。したがって、この種の現象が、互いに作品を参照することで生まれるわけはない。1978年前後に、薄いイメージの世界とでも呼ぶべき二重の表層性が、異なる建築家の作品に出現している。この事実は、当時の世界が建築に反映していることを示唆する。

「はみ出しつつあった両義的思考」

この連載では、表層が1977〜81年という時代の概念であり、それに「両義性」という単語が深く関わることをたびたび述べてきた。坂本一成がこの単語を使うのは「今宿の家」(1978年)の作品解説文においてである。先の「坂田山附の家」の解説文を受けて、「前の住宅での単一的合理の座標からはみ出しつつあった両義的思考が、この住宅ではより積極的になっていると思われるのだが」と文章を閉じている(注2)。

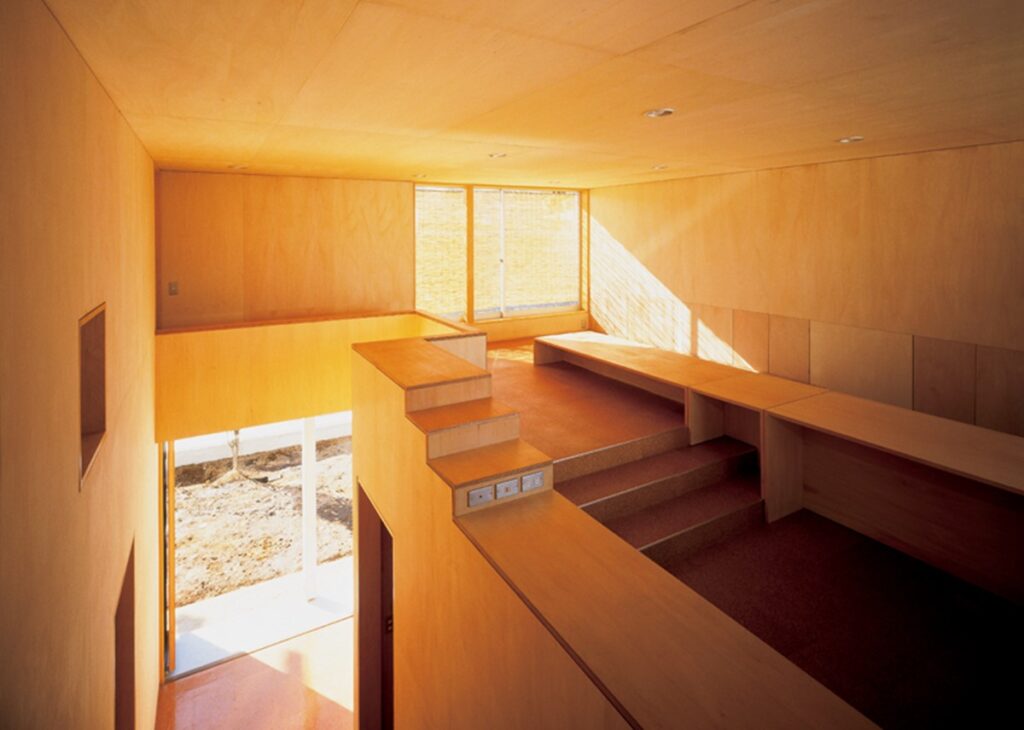

「今宿の家」を作者は「〈坂田山附の家〉で無意識のうちにスケルトンと表皮を分節させていたことを述べたが、この住宅ではそのことがより積極的になり、さらに家形からファサードが独立し、分節して、しかし分離することなく、家形の南面に1枚の面として重ね合わされている」と描写している。

規模としては「坂田山附の家」と同じく、木造二階建て、延床面積が約100㎡である。やはり無作為に開けられたかのような窓があり、その奥に室内の木の柱がのぞく。本作は玄関が平側にあるが、そのドアの前にも柱が立っている。1階の平面が2階の平面よりわずかに大きく、左右に迫り出した外壁には旧作の「代田の町家」の形態が引用されている。その面だけがさらに左右に伸びて、先の解説でいうところの「ファサード」を構成しているわけである。「薄いファサードについて」という題は、伊東豊雄が同じ年に完成させた「PMTビル」(1978年)の作品解説文に付けたものだった。

「今宿の家」は住まいの前面に意味を帯びた看板が付いた「デコレイテッド・シェッド(装飾された小屋)」なのだろうか。しかし、面の左右は単なる装飾でもなく、敷地の裏手に入らせない塀として機能しているし、それは小屋を小屋たらしめているのに必須である外壁と分離できない。本連載の第4回で分析した「PMTビル」のファサードが表層的でありながら、形式的でも記号的でも付加的でもなかったのと同様に、どっちつかずなのである。

面という存在が内部でも両義的に振る舞う

「今宿の家」における操作は、複雑で、意図的で、マニエリスティックと言える域に達している。以前の坂本一成の作風を知る者には驚きかもしれない。内部の面に関しても同じだ。それまでの作品と違って、家形の傾斜面は被覆され、天井が張られている。主室である2階の頭上に水平の面が続く。高さを変えていくのは床面のほうで、1階の天井高の違いを架け渡す形で、3段のレベル差が設けられている。2階まで上ってきた階段がさらに折り返して連続しているようでもあり、床のようでもある。

ただし、ここで指摘したいのは、部位をどのように呼ぶかという両義性ではない。それ以上にこうした操作が、意図的な表現なのか、日常的な機能の解決であるのかが曖昧なことである。それは脇に備えられた家具状の形態と一緒になって1階と2階の空間を連続させ、2階の窓を印象的にする意識的な空間表現のようだ。あるいは、人の立ち方と共に高さを変化させる面に物を置いたり、時には腰掛けたりもする機能に即して配された実用物のようでもある。

面という存在が、先ほど見た外部だけでなく、内部でも両義的に振る舞っている。それは冷徹な物そのもののように存在しながら、住宅らしく人と関わることによって、意味を転じる。表面は呼び名を変え、カテゴリーを混乱させるのだ。「表面とはなにか。それは存在のあらゆるカテゴリーをのがれるなにものかではないだろうか」。本連載で幾度となく引用してきた美術評論家・宮川淳の言葉が、再び響いてくる。

家具を建築化することで閉じた空間を開放する

一見シンプルな「南湖の家」(1978年)にも、前作で話していた「両義的思考」は反映されているようだ。これも木造二階建てだが、1階からの主室の吹き抜けが2階部分の半分以上を占め、単純な家形の形状は内部にそのまま現われて、延床面積も空間の複雑さも、他の2作より少ない。

内部空間を特徴づけているのは、吹き抜けまわりの壁一面に作りつけられた棚だ。こう聞くと、一層てらいのない小屋を設計者はつくったのだと思われるが、実際に目に映るのは、統合された垂直と水平の線である。精緻に整えられた姿形は、建築の古典的な美しさを連想させる。

この棚について作者は「家具を積極的に建築化することによって逆に建築的構成材である壁を消去し、そのことで建築的に閉じた空間をその場から一時的に開放することを意味している」と書いている(注3)。

なぜ、家具を整えることが、空間の開放につながるのか。本作の完成と同じ時期に書かれた「部屋の意味の基盤―異化と同化の間に」の中で、坂本一成は「日本の建築でもヨーロッパの建築でも〈中略〉一枚の天井や壁を細かく分節するということ」や「そこに絵画などを埋め込むということ」があるが、これは「建築的にどういうことだろうか」と問い、それは「分節して一枚の面であることを放棄させることで、天井や壁という概念を取り去り、室の限定を解くものだと考えられる。まして、そこに絵画が嵌め込まれることによって、この天井や壁の消去はさらに明確とな」ると記している(注4)。この回答は「南湖の家」にも該当するに違いない。

「代田の町家」以前の坂本一成は「閉じた箱」をテーマとし、それを「現代社会の矛盾と混沌とした文化世界に対する砦」(注5)と位置づけていた。壁を棚にするのは、その開放であるのだ。壁がもはや囲い込む存在に思えないのは、それが小さく分節されているからかもしれないし、家具状の形を人は建築の一部でないと誤認するからかもしれない。

意図的な表現なのか、日常的な機能の解決なのか

まず前者について考えてみると、そんなイリュージョンは、壁が細かく分けられてさえいれば発生するものではないことが分かる。その分節に自律的な統合感があるから、壁に囲まれた閉塞感がなくなるわけである。美に気を取られることによって、人は構造や機能の必然性に由来する形に縛られているといった感情を抜け出す。自由へと近づく。

もう一方の可能性である家具のようにすることで建築のカテゴリーを逃れるというのも、思えば、クリアしなければいけない条件がある。こちらで必要なのは、実際に物入れとして使える機能性である。日常性と言ってもよい。それは竣工後、暮らしが始まり、時を経たときにはどうなるのだろう。作りつけの格子には書籍や日用品などが並び、あるいは手の届かない所はそのままにされて、不均質な状態となり、壁面の存在はさらに意識から遠のくに違いない。ただし、そこでも垂直と水平の線は、一層あふれる品々の中に統合されたものとして浮かび上がり、物質性を離れた表面として知覚されるだろう。

こうして私たちは「坂田山附の家」の内外に見られた両義性に、また出会うことになる。結局、このような表面が意図的な表現なのか、日常的な機能の解決なのかは決定しがたいのである。

漂うイメージとしての表層の利用

「南湖の家」の外部に移ろう。家の外でも表面が大きな効果を上げている。建物から自立したファサードが大きな役割を演じるという、それまでにない現象が起きているのだ。

塀が、前面道路から隣地との境界にかけて立ち上がっている。平面としてはコの字型をした塀が、建物との間に囲われた場をつくり出す。その一部は地面よりも高くされ、仕上げが施されて、外部の床面と呼べるものとなっている。

実際、そこを作者は「外室」と名づけている。隣接した主室との境には、大きな開口部が設けられている。屋外の空間が、屋内の日常生活と積極的に関わるものとして建築化されているのだ。室と呼ぶ空間の隣接関係を操作するという「代田の町家」から連続した手法である。

けれど、この塀を空間操作の手段としてのみで説明するのは難しい。人が通り抜ける穴が中央に空いた塀は、スレート張りの寸法も整えられ、ペンキで塗装されている。背後の住宅のように丁寧に設えられ、同様にまとまりあるキャラクターを備えている。塀という即物的な呼称が躊躇されるほど、建築的なのだ。

背後の建物がイメージの中のお家だとしたら、これは「門」であろう。二つは別々でありながら、その合間に有形と無形の効果を発揮している。作者も「長屋門とも、あるいは海風に対しての風防とも〈中略〉小屋自身を表徴するファサードとも解釈できる」と作品解説文に書いて、積極的に意味の連想を喚起している。

坂本一成が当時、物理的に薄い表面としての表層を活用し始めただけでなく、漂うイメージとしての表層の利用に踏み切ったことが、こうして「南湖の家」の外部から明確になる。表層らしく、それは幾重にも両義的である。まず、先ほどの事柄で言うと、有形の前者と無形の後者はからみあっている。薄さが設計されていることで、イメージは固定化・象徴化を免れ、素材の物理的特性に物言わせているからこそ、テーマが形態に拡散することなく表層に留まっている。表層と機能との関係も、2つが完全に分離しているわけでもなければ、因果律に縛られているわけでもない。「坂田山附の家」や「今宿の家」がそうであったように、どっちつかずなのである。

坂本一成はこの時期に家形を、薄い表面で覆われた実体として、また既存のカテゴリーを異化させるイメージとして用いた。もちろん、家形はデビュー作である「散田の町家」(1969年)の問題意識から、「代田の町家」(1976年)での出現、「House F」(1988年)における分散化へ、と既存の論のように扱うほうが精緻ではある。ただし、そのさらなる展開として語られる「House SA」(1999年)における種々の手法、例えば、外壁の被覆的な扱い、部材配列のずれ、床レベル差の活用、外部および家具の建築化なども同時に説明できるのが、この連載が導入した「表層」概念の利点となる。

連載18に続く。

注1:坂本一成「坂田山附の家」(『新建築』1979年2月号、新建築社)214頁

注2:坂本一成「今宿の家」(『新建築』1979年2月号、新建築社)221頁

注3:坂本一成「南湖の家」(『新建築』1979年2月号、新建築社)201頁

注4:坂本一成「部屋の意味の基盤—異化と同化のあいだに」(坂本一成『建築に内在する言葉』TOTO出版、2011)195頁、初出『インテリア』1978年11月号

注5:坂本一成「〈閉じた箱〉〈記号的表現〉そして〈即物性〉」(『現代日本建築家全集24 現代作家集Ⅱ』三一書房、1973年8月)208頁

倉方俊輔(くらかたしゅんすけ):1971年東京都生まれ。建築史家。大阪公立大学大学院工学研究科教授。建築そのものの魅力と可能性を、研究、執筆、実践活動を通じて深め、広めようとしている。研究として、伊東忠太を扱った『伊東忠太建築資料集』(ゆまに書房)、吉阪隆正を扱った『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)など。執筆として、幼稚園児から高校生までを読者対象とした建築の手引きである『はじめての建築01 大阪市中央公会堂』(生きた建築ミュージアム大阪実行委員会、2021年度グッドデザイン賞グッドデザイン・ベスト100)、京都を建築で物語る『京都 近現代建築ものがたり』(平凡社)、文章と写真で建築の情感を詳らかにする『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』、『東京モダン建築さんぽ』、『東京レトロ建築さんぽ』(以上、エクスナレッジ)ほか。実践として、建築公開イベント「東京建築祭」実行委員長、「イケフェス大阪」「京都モダン建築祭」実行委員、一般社団法人リビングヘリテージデザインメンバー、一般社団法人東京建築アクセスポイント理事などを務める。日本建築学会賞(業績)、日本建築学会教育賞(教育貢献)ほか受賞。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。これまでの連載はこちら↓。