DOCOMOMO Japanは6月21日、2023年度の選定建築物を公表した。日本建築学会と協力して10件の新規選定と1件の追加選定を行い、「290選」となった。新規選定は以下の10件だ(選定番号/名称/竣工年/用途/設計者/施工者/都道府県)

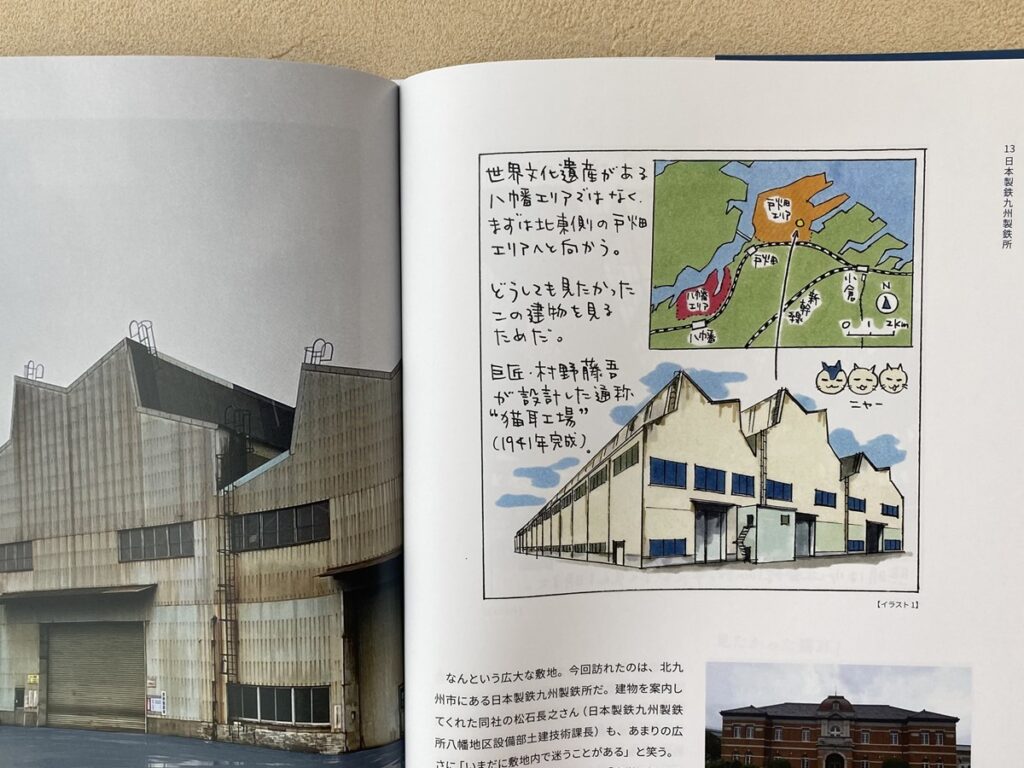

281/日本製鉄八幡製鉄所ロール旋削工場(現:日鉄ロールズロール加工工場)/1941/工場/村野藤吾/福岡

282/坂城町文化センター体育館(現:坂城町体育館)/1970/体育館/滝澤健児・滝沢建築設計事務所(滝沢・吉田建築事務所)/長野

283/群馬県立近代美術館/1974/美術館/磯崎新/群馬

284/身延山久遠寺宝蔵/1976/寺院(宝蔵)/内井昭蔵建築設計事務所/山梨

285/ファッションコミュニティ109(道玄坂共同ビル)(現: SHIBUYA109(道玄坂共同ビル))/1978/商業施設/竹山実建築綜合研究所、駒田知彦総合計画事務所/東急建設/東京

286/名護市庁舎(現:名護市庁舎(名護市役所本庁舎))/1981/庁舎/Team ZOO(象設計集団+アトリエ・モビル)/仲本工業・屋部土建・阿波根組共同企業体/沖縄

287/土門拳記念館/1983/美術館/谷口建築設計研究所(谷口吉生)/間組平尾工務店共同企業体 /山形

288/SPIRAL/1985/展示場・催事場・店舗・飲食店/槇文彦+槇総合計画事務所/東京

289/東京工業大学百年記念館/1987/会館/篠原一男/東京

290/ヤマトインターナショナル(ヤマトインターナショナル東京支店)(現:ヤマトインターナショナルビルディング)/1987/事務所、倉庫/原広司+アトリエ・ファイ建築研究所/大林組・清水建設・野村建設工業共同企業体/東京

6月6日に亡くなった槇文彦氏の「SPIRAL」(1985年)が選ばれているのは、たまたまなのか、訃報の後に急きょ突っ込むことにしたのか、いずれにしてもニュース性が高い。

個人的には、筆者が書籍『はじめてのヘリテージ建築』などで推していた「日本製鉄八幡製鉄所ロール旋削工場」(1941年)が選ばれているのがうれしい。これは割と最近になって、村野藤吾の設計と確認された建築だ。ちなみに、昨年選ばれた「秋田市文化創造館」(旧秋田県立美術館、1966年)は、筆者が同書で取り上げるまで、ほとんど注目されていなかった。えっへん。

また、今年度から選定基準が改訂され、対象が竣工後35年(今回は1987年竣工)に広げられたという。「東京工業大学百年記念館」(篠原一男)と「ヤマトインターナショナル」(原広司)がともに1987年竣工の最若手だ。

個々の詳細は公式サイトを見てほしい。

来年は「300選」の節目

コラムとしてはここからが本題。「DOCOMOMO(ドコモモ)」への応援と要望である。筆者は前職時代、DOCOMOMO Japanの活動がスタートした頃からかなりの数の記事を書いており、もしかしたら日本で一番書いている人かもしれない。なので、この機にDOCOMOMO Japanの人たちに言いたい。

その前に、「DOCOMOMO」ってなんぞや、という人のために説明すると、「DOCOMOMO」は「Documentation and Conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement」の略。日本語訳は「モダン・ムーブメントにかかわる建物と環境形成の記録調査および保存のための国際組織」だ。1990 年にオランダのアイントホーヘンで第1回の総会を開催。DOCOMOMO Japanは、1998年にDOCOMOMO本部からの支部設立の要請を受ける形で、日本建築学会の建築歴史・意匠委員会下のドコモモ対応ワーキンググループを母体として組織を整え、「20件」の選定作業を開始した。当初は、各国に現存するモダン・ムーブメントの好例20件を選定するという本部のミッションがあり、これは2000年に“The Modern Movement in Architecture /Selections from the DOCOMOMO Registers” (edited by D.Sharp & C.Cooke, 010 Publishers)として出版された。

DOCOMOMO Japanはその後も年に10件程度を選び続け、今回の選定で290件になった。来年、「300選」の節目となることはほぼ間違いないだろう。

筆者は、近年のDOCOMOMO Japanの活動に好感を持っている。かつては、選ばれる建築が、“壊されそうな建物への黄信号のメッセ―ジ”という印象が強かった。近年もそういう狙いのものがたまに見受けられるが、大半は明確な危機のない建築のように見える。建築界ではそれほど知られていないけれど良好に使われているとか、所有者も特に意識しないまま気づいたら残っていたとか、そういうものに“エールを送る”制度に変わってきているように感じるのだ。

選んだ後も変わってきた。認定プレートを所有者に贈呈する会を開いたり、そのタイミングで見学会やシンポジウムを仕込む。そういう場は、市民が建築に愛着を持つきっかけとなり、機能をアップデートする議論のスタートになる。メディアへのアピールにもなる。

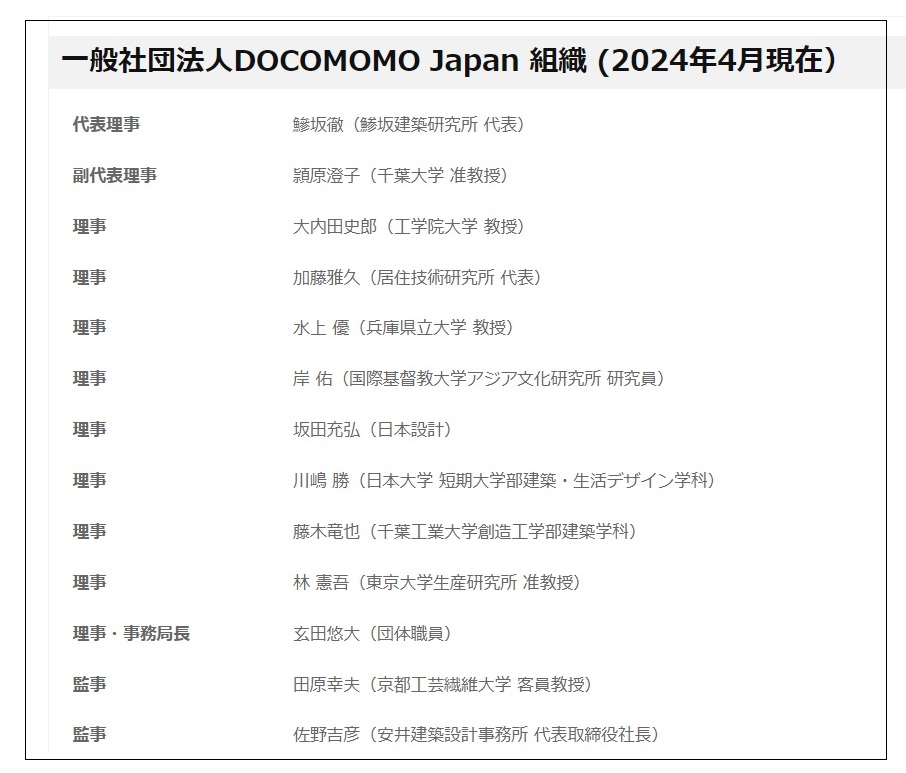

当初は日本建築学会とニアリーイコールだった性格が、独自会員が増え、2018年には一般社団法人となったことで、別人格の“人なつっこい弟”になってきたように見える(会員ではないので内情は知らない)。

筆者が建築保存について取材するようになった1990年代前半は、「保存派(ほとんどが専門家)VS 所有者」という対立図式になることが多かった。取材する度に、この対立図式に陥ることを回避しない限り建築保存に未来はないと感じていた。それが、近年はだいぶ変わってきた。柔らかい関係性で活用の議論へと向かうケースが増えてきた。入札の段階で中断してしまったが、この市村記念体育館の例↓などは、その最たるものであったと思う。

こうした変化には、DOCOMOMO Japanの影響も少なからずあると思うし、今後そうした活動が定着していくと、さらに変わっていくような気がする。

最近、X(旧ツイッター)で過去の選定作について発信していることにも気づいた。WEBマップもつくり始めたらしい。なかなか頑張ってるな、DOCOMOMO Japan。

そのうえで、これからぜひやっほしいことを3つ書く。お金がかからない順にいく。

1)「選定建築物」に代わるキャッチ―な名前をつけてほしい!

プレスリリースにも「2023年度 選定建築物オンライン記者発表のご案内」と書かれているが、「選定建築物」という呼び方が非常に困るのである。ぼやっとしているうえに、「選定建築物」を「選定する」という日本語的にダメな言葉遣いになってしまう(リリースには「2023年度選定建築物新規選定」と力強く書かれているが…)。正式名称はおそらく「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」なのだと思うが、「日本におけるモダン・ムーブメントの建築を新たに10件選定し、計290件となった」と書くのは、本文ではまあ良いとしても、見出しがつけにくい。メディアがよく使っているのは「290選」という言い方だが、これは「20選」「100選」の頃はよいとして、「300選」「500選」と頑張って数を増やすほど価値が薄れてしまう。

正式名でなく愛称でもいいので、伝わりやすい呼び方を決めてほしい。「ドコモモ・セレクション」とか「グッド・モモ・ジャパン」とか。300選の節目には、いい名前で発表してほしい。

2)公式サイトのトップページを柔らかく!

せっかく活動がヒューマンになってきているのに、公式サイトが一般の人を寄せ付けない硬さだ。特にトップページは構成もわかりにくく、いただけない。ここをいじるだけでも相当ドコモモへの共感が高まると思う。

ちなみに、今回の資料をじっくり見て、選定建築物の対象が下記にようなものだったと知った。以前に記事を書いたときには調べてわからなかった記憶があるのだが、これは公式サイトのどこに書いてあるのだろうか。

「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」選定基準

- 原則として1920 年から、選定検討年度において竣工後35年を経過しており、現存し、オリジナルの建築的価値を残している建物

- 以下のいずれかを満たしており、保存・活用が望まれる建築物、あるいは建築的価値が使い続けられていくなかで継承され、また高められている建築物

a.技術的(構造・設備・材料)な革新性を有している

b.社会改革的(新しいコミュニティや労働形態などの提案)な思想を有している

c.環境形成(広場や建築群の構成、地域・風土への配慮)を有している

d.モダン・ムーブメントの進展とそのプロセスを顕著に示す時代性を有している

e.幾何学的な構成に基づいた審美性(非装飾)を有している

どこかに書いてあったらごめんなさいだが、探せないくらい分かりにくいことは事実。

3)「300選」の節目では大々的に一般への発信を!

筆者は200選のときにDOCOMOMO Japanの活動を振り返る記事を書こうと思っていたのだが、いつの間にか過ぎていて、機会を逸した。確か100選のとき(2005年)には、汐留で展覧会が行われたと記憶している。来年の「300選」の節目では一般の人を巻き込むような情報発信を実施してほしい。もし展覧会をやるならば、300選の中の公共的な施設をいくつか会場として、1年くらいかけて巡回してはどうか。盛り上げには協力しますよ! (宮沢洋)