建築家の乾久美子氏と事務所スタッフが輪番で執筆する本連載。第8回のテーマは「設備」。今回はスタッフの武蔵眞己氏が観察する。「設備自身が気持ちよさそう」という視点がありそうでない! 確かに、最初の写真はそんな感じで納得。(ここまでBUNGA NET編集部)

建物にとっての設備はヒトにとっての臓物や神経系であると説明されるように、現代の都市を生きるわたしたちにとって、生活する上で切り離し難いものになっている。一方で、建物の設計をするにあたっては、この当たり前な存在であるはずの設備の扱い方には、いつも頭を抱えることが多い。おそらく多くの設計事務所で共通の悩みのタネではないだろうか。

臓物や神経系としての設備はヒトにとっての内臓と同じく、建物においても隠ぺいされることが多い。わたしたちが目にすることの多い設備といえば、ヒトにとっての鼻や口といった呼吸器官に該当する部分など、機能的に外部に面するべきモノたちだろう。ところがわたしたち設計者はこれらの露出すべきモノたちさえ、できるだけ見せないように目立たないところに隠してしまう。また例えば通りから見えづらい立面に集約するなどして、それをいわゆる「死に面」と呼んでいたりする。

産業社会以降の現代を生きるわたしたちの生活を豊かにしてくれるはずのモノをわたしたちは必死に隠し、資源であることの意味を矮小化することで、矛盾を抱えているのである。設備はそれ単体では機能的であることを迫られた存在でしかなく、わたしたちが介入する余地はないのだろうか。

そこで今回はむしろ、機能との相性がよいことで設備自身が気持ちよさそうにしていたり、また反対に周辺の居心地を向上させているような「設備の居場所」を探すことで、設備の可能性を考えていく上でのヒントにしたい。

まちに溶け込むことで資源になる

はじめに紹介するのは、杉並区大宮前体育館の給気塔の事例である。住宅地の中に立つ大きなハコとしての体育館はその大部分が地下に埋められており、呼吸器官としての給気塔が地面からニョキっと顔を出している。敷地はまるで公園のようにゆったりとした空地が広く設けられている。

給気塔と一体になったコンクリートのベンチは、脚元の防水性を担保する立ち上がりが変形したものと考えられ、ひと息つける居場所としてデザインされている。また、給気塔がその大きさゆえまちにとってのアイコニックな役割を担っているように見え、周辺住民にとっての恰好の待ち合わせスポットになっていることも想像に難くない。ここでは、巨大でぶっきらぼうなはずの設備がまちに溶け込む過程でかわいらしく見え、まちにとってのひとつの資源に読み替えられている。このように給気塔が表に出ることで人の目が行き届き、アクセスしやすい存在となることが、設備が安全に稼働することに一役買っていると言うこともできそうだ。

機能をうまくまわすといきいきする

次に紹介するのは、同じく杉並区のとあるクリーニング屋の裏に設置された駐輪場だ。業務用と思われる大きな排気ダクトのようなものと、駐輪場の屋根が奇妙な関係になっていることが見てとれる。

ダクトと屋根の取り合いも面白く、どちらが先に設置されたのか思わず考え込みたくなる写真なのだが、ここでは屋根より上側がダクトの排気口や室外機などの設備の居場所となってレイアウトされていることに着目したい。屋根がダクトからの不快な熱風や室外機の風からまるで人の活動を守るようにかけられている。機能的であることで設備自身が気持ちよさそうにしているし、屋根の下の空間の快適性については言うに及ばない。設備と屋根の間のレイアウトが、設備と人を切り分けているようでいて、むしろ互いの共存関係を結んでいるのだ。

お互いの安全を見守りあう

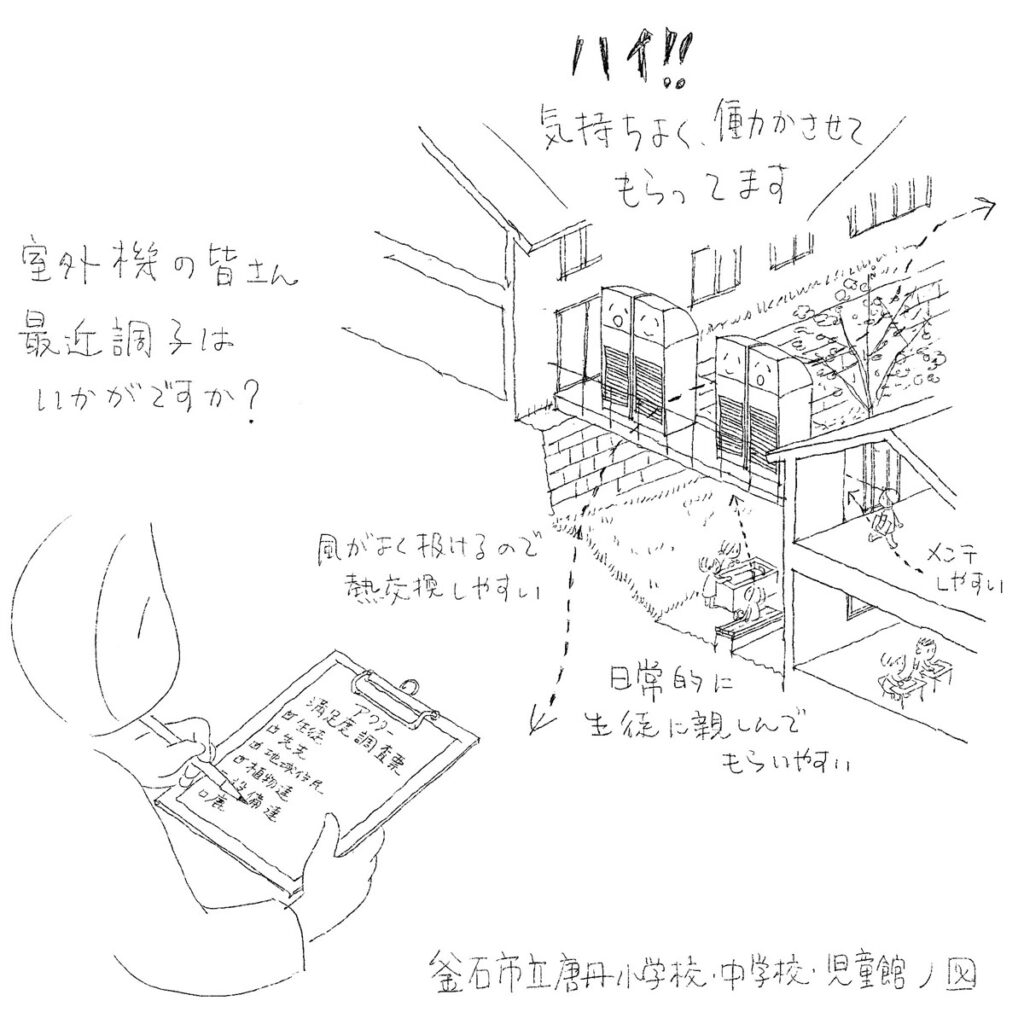

続いて乾事務所で設計・監理を行った釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館の中の室外機の事例を一所員の目線から読み解きたい。敷地内の造成により生まれた高低差を解消するように、棟と棟の間にブリッジが架かっている。ブリッジに置かれた業務用の室外機はまるで特等席を与えられたかのごとく気持ちよさそうに大きな口を開けて合唱しているようだ。ブリッジの下は校舎と擁壁にはさまれた落ち着きのあるニワになっていて、植物も豊かに生い茂り、こどもたちが遊びまわる光景が目に浮かぶ。

このことからわかるように、この建物には陰湿な裏側は存在しない。設備に適切な居場所を与えることで、こどもの活動場所の安心感を生み出すことと、室外機それ自体の効率を最大限に引き出しながらメンテナンス性を担保するということが両立されている。被災地であるがゆえ、浸水しない高い位置への設備配置を行うことの合理性も窺える。設備と人や環境そのものが互いにいきいきすることが追求されたかたちなのだろう。

人のふるまいが定着されたものとしての設備

最後に紹介するのは、鳥取県米子市の米子市公会堂で見つけた清掃用具置き場の事例だ。シンクを配置したことをきっかけに洗濯機やモップから、全く関係ないマスコットキャラの指人形までが一緒くたに並んでいる。背面の下地をグリッドに見立てているかのように整列している様子から使い手の愛着を感じることができる。ここでは、インフラとしての設備に人のふるまいが定着された結果、モノが集まりこの場所の楽しげな雰囲気を生んでいる。また、それぞれのモノは即物的に配置されている。わたしたちは容易に手入れを行うことができるし、組み替えることもできる。この場所の居心地をつくることに参加し続けられるのである。

近代がもたらした世界の分離

『虚構の「近代」』(2008)の中で著者のブルーノ・ラトゥールは、近代が生み出そうとした近代人が、あらゆるモノやコトを分離してしまったと指摘する。近代人は多くのモノやコトの複雑な混沌を避け、分離することで進歩してきたという自己認識をもっているがために、ハイブリッドなものにうまく対処できないという。また、分離自体がハイブリッドな事物の生産を促進している事実を自覚する必要性について言及している。なるほど、分離すなわち純化することによってハイブリッドで混合された事実を覆い隠してきたことが近代性というわけだ。

覆い隠されることでブラックボックス化されたモノやコトは、人のアクセス可能性をも排除してしまう。産業化された設備はまさにブラックボックス化された存在だ。例えば、わたしたちは設備が連関する多くの技術に接近しながらも、日常的にはなかなかアクセスすることができない。それならこれまで見てきたような事例を、ハイブリッドなものをハイブリッドなままに受け入れることで、純化によって捨象された多くの事物の連関を回復し人間性を復権する、小さな実践の萌芽として捉えることができないか。

アクセス可能性がネットワークを開く

これらの事例が設備をメンテナンスするといった直接的なアクセス可能性を残すにとどまらず、アクセス可能性そのものが人や周囲の居心地を向上させるかたちで場所に定着していることを見逃してはならない。すなわち設備がそれ単体に課せられた機能を超えて、ネットワークを形成しうる資源性を持つと言うことができそうだ。設備がいきいきするような在り方が近代の覆いを脱し、人とあらゆるモノやコトに開かれた場所づくりのヒントになりうるのである。

わたしたちは自らがつくってきた環境をもとに次の環境をつくることしかできないが、これは分離によって断片化してしまったモノやコトのネットワークを回復することで、より大きな全体性を描き出すことが可能であると言い換えることもできる。設備はそれ単体では機能的であることを迫られたちっぽけな存在であるかもしれない。しかし、高度に産業化された生産品であるがゆえに、都市に満遍なくバラまかれたまちの資源と捉えなおしてみよう。これは地縁や明確な資源が乏しい都市に対して射程をもった、ひとつの資源化のアイデアと言えるのかもしれない。

武蔵眞己(むさしまさき、右の写真):1991年埼玉県生まれ。2015年明治大学理工学部建築学科卒業。2017年明治大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。現・乾久美子建築設計事務所勤務。

乾久美子(いぬいくみこ):1969年大阪府生まれ。1992年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1996イエール大学大学院建築学部修了。1996~2000年青木淳建築計画事務所勤務。2000乾久美子建築設計事務所設立。現・横浜国立大学都市イノベーション学府・研究室 建築都市デザインコース(Y-GSA)教授。乾建築設計事務所のウェブサイトでは「小さな風景からの学び2」や漫画も掲載中。https://www.inuiuni.com/

※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。