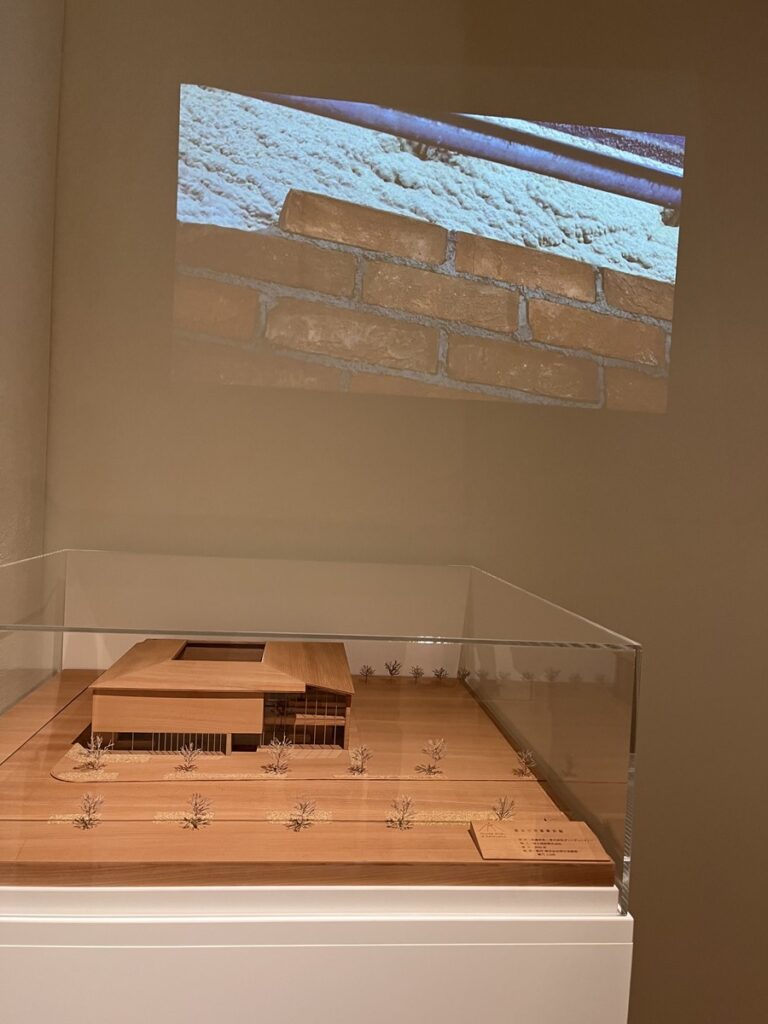

夕日に映えるレンガ積みの大きな壁面——。軽井沢駅から北へ徒歩約10分という好立地に2022年10月、オープンした「軽井沢安東美術館」(長野県軽井沢町)だ。11月半ばの夕方、同美術館の設計者であるディーディーティー代表の武富恭美氏、施工を担当した清水建設東京支店埼玉営業所工事長の杉山和弥氏の両名に、現地を案内してもらう機会を得たので、見どころをざっとお伝えしよう。

この美術館の建築を理解するには、建設の経緯を知るのが近道だろう。最大の特徴は藤田嗣治(つぐはる、1886~1968年)の作品のみを展示していること。三菱自動車などの再建で知られる投資ファンドの創業者で現会長である安東泰志氏と、夫人が集めたものだ。個人コレクションの散逸を防ぐ目的もあり、一般社団法人を設立して美術館を建設した。

展示作品の多数は、かつて安東氏の自宅に飾られていたもの。そのため、安東氏は自宅のような空間でくつろいで鑑賞してもらうことを望んだ。例えば、展示空間の壁面の色も、自宅と同様の色をベースに決めている。いわゆるホワイトキューブの美術館とは異なる。一方、外壁のレンガは安東氏が英国に住んでいたときの住宅と同じ素材だ。英国ではレンガに白色のスチールサッシを合わせた住宅が多く、サッシの色もそれを踏襲している。

外断熱の外壁で展示空間を守る

遠目からの印象と変わって、西側のエントランスは、ガラス張りでオープンなカフェの上にレンガの壁が浮いているようなイメージだ。エントランスを入ると開放的なホワイエが15mほど続く。ホワイエの北側には中庭が広がり、南側にはガラスの間仕切りを介してサロンが配されている。サロンはコンサートも可能で、87人を収容できる。

軽井沢の自然を感じながらホワイエを進むと一転、自然からは隔絶された展示空間が始まる。1階の展示室1こそニュートラルな空間だが、2階に続く展示室2から5までのスペースでは天井の形や照明とともに、緑、黄、青、赤と壁面の色が変わり、藤田の作品を、年代ごとに追っていくことができる。藤田が欧州で名を上げたのは、1913年に渡仏した後に描いた「乳白色の下地」の裸婦だ。こうした時期から、1931年以降の中南米、その後日本に帰国しての作品、さらに1950年にフランスに戻ってからのパリの風景や少女、聖母子などの絵画までを鑑賞できる。

実は、安東コレクションのきっかけとなったのは猫を描いた一枚の版画。ワインレッドの壁を持つ展示室5は、安東コレクションの中心である「少女」や「猫」の作品を集めた場で、「自宅のような美術館」を象徴する空間だ。投資ファンドの経営者として企業再建に取り組んでいた安東氏と夫人にとって、「かわいい絵」に触れるひと時は癒しになったという。自宅の壁には約20年をかけて藤田の少女や猫の作品が増えていった。

これら一連の展示空間や収蔵庫を囲うのがレンガ積みの外壁だ。この外壁は、安東氏の英国での記憶を継承し、邸宅のようなデザインを再現するためだけのものではない。建築の躯体は鉄筋コンクリート(RC)造が主体となっている。厚さ250mmの壁式構造の躯体の外側にウレタンの断熱材を吹き付け、通気層を取ってレンガを積んでいる。外断熱によって環境負荷にも配慮しながら、作品が並ぶ展示空間を守ろうという考えだ。

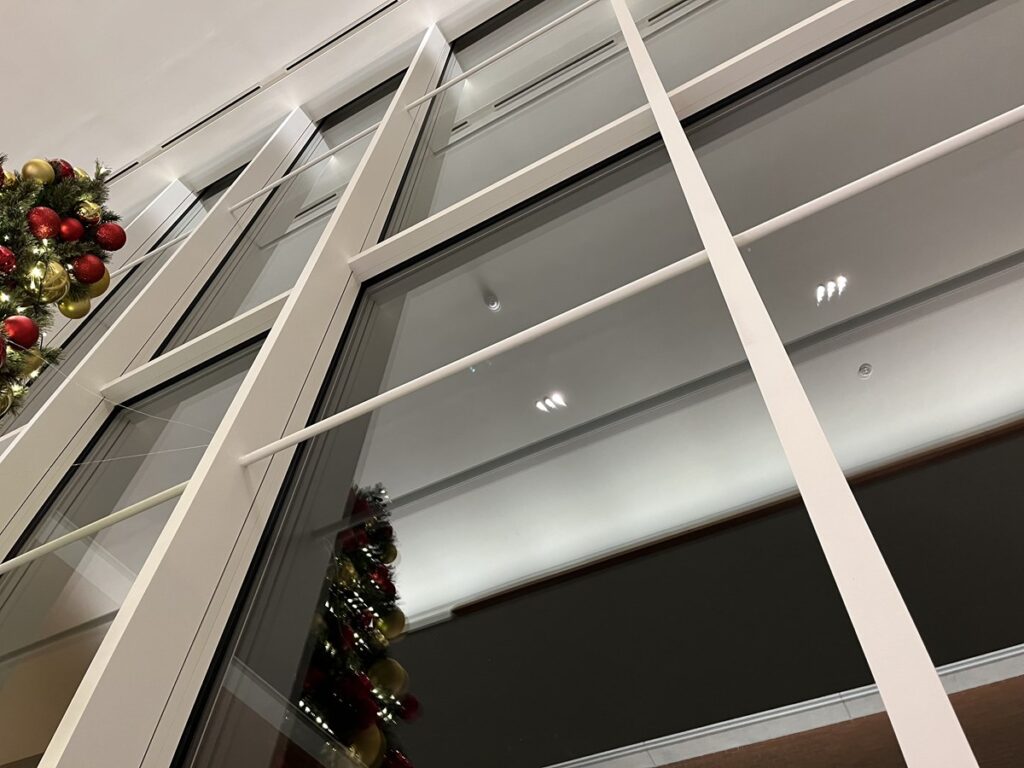

展示空間を覆うレンガ積みの壁を一歩出れば、開放的で自然を感じるスペースが広がっている。なかでも展望ラウンジからの眺めは最高だ。西向きながら全面ガラスとされた開口からは、遠くに浅間山を望む。道路を隔てて斜め向かいには大賀ホールも見える。

このガラス開口は、断熱性能H-6という高断熱を実現している。清水建設の杉山工事長はこの現場の前に、長野県立美術館(設計:プランツアソシエイツ)の施工管理を担当していた。その際の経験を生かし、高断熱のアルミカーテンウオールを導入した。無垢のスチール方立に樹脂を挟んでアルミサッシを取り付け、Low-E複層ガラスを固定している。

外壁も含めて高気密・高断熱の建築をつくったのは安東氏の意向によるものだ。イニシャルコストはかかっても、エネルギー負荷を抑えることでランニングコストを極力、低減しようとしている。清水建設では、運営時の光熱費も試算している。

建て主、設計者、施工者が三位一体で実現

設計者の武富氏は、安東氏と大学のOB会を通じて知り合った。安東氏から個人美術館を軽井沢に建てたい、との話を聞いたとき、武富氏は自薦するのではなく、著名な建築家を数人、安東氏に推薦した。しかし、安東氏の答えは「武富さんにお願いしたい」という意外なものだった。

こうした期待を受けて武富氏は、安東夫妻の希望を聞きながら、プロの目で施設プランを練った。同時に、設計当初は不在だった学芸員などの代わりに、安東夫妻と展示計画まで固めていった。中庭を囲むプランも、安東氏のし好を基に、実現したものだ。設計当初から、著作権を管理するパリのフジタ財団や、藤田のついのすみかであるメゾン・アトリエ=フジタを管理するエソンヌ県と連携して計画を進めたことも特筆すべき点だ。

美術館建設の話が具体化した2018年当時、敷地は現状の半分程度で、19年から始めた設計では地下空間を持つプランだった。敷地周辺が湿地帯であったことから、武富氏が地下をつくるのに難色を示していたなか、隣地も購入できることになった。地下を掘削して躯体をつくるコストを振り替えて、当初と同等のコストで施工できるめどが立った。

施工期間が限られるなか、課題となったのは、収蔵品に悪影響を与える化学物質への対応だ。着工は21年4月で、22年7月に竣工という短工期にもかかわらず、竣工前には展示空間で目標としていたアンモニア濃度をクリア。さらに特殊な材料を使わず、国宝を展示できるレベルの空気質を達成した。これは、ECI(アーリー・コントラクター・インボルブメント)方式で実施設計時から参画した清水建設の技術力によるところが大きい。

この美術館は、安東氏の思いを設計者の武富氏が具体的な建築として描き、施工者の清水建設も交えて実現した。現地を見ただけでは分からない工夫と苦労が、建築の背後に隠されている。(森清)