写真家・石元泰博(1921~2012年)の生誕100周年を記念する写真展が東京都写真美術館で9月29日から、東京オペラシティアートギャラリーで10月10日からそれぞれ始まった。東京工業大学修士課程に在籍する加藤千佳さんが両展をリポートする。(ここまでBUNGA NET)

東京オペラシティアートギャラリー(以下、オペラシティ)では『伝統と近代』と題して石元泰博のキャリアの主に前半から中盤における作品を、東京都写真美術館(以下、TOP)では『生命体としての都市』と題し、後半の作品に加え、「シカゴ、シカゴ」シリーズ、「東京」シリーズを展示している。2つの展覧会を見ると、石元がモダニズムの建築家たちに重用された理由の一端が浮かび上がり、建築と写真の関係について改めて考えさせられる。

石元泰博をご存じない方もいるだろう。まずは公的な紹介文から。

1921年6月14日、アメリカ・サンフランシスコで生まれる。3歳のとき両親の郷里である高知県に戻り、1939年高知県立農業高校を卒業。同年、単身渡米するが、間もなく太平洋戦争がはじまり、収容所生活を経験する。終戦後はシカゴのインスティテュート・オブ・デザイン(通称、ニュー・バウハウス)で写真技法のみならず、石元作品の基礎を成す造形感覚の訓練を積む。その後、桂離宮のモダニズムを写真により見出した作品で高い評価を受ける。丹下健三、菊竹清訓、磯崎新、内藤廣など日本を代表する建築家の作品を多く撮影してきたことでも知られる。(高知県立美術館 石元泰博フォトセンター Webサイトから引用)

来訪者・石元がもたらしたモダニズム的まなざし

オペラシティの『伝統と近代』というテーマは、石元の名を世に広めた「桂離宮」シリーズの作風を物語っている。

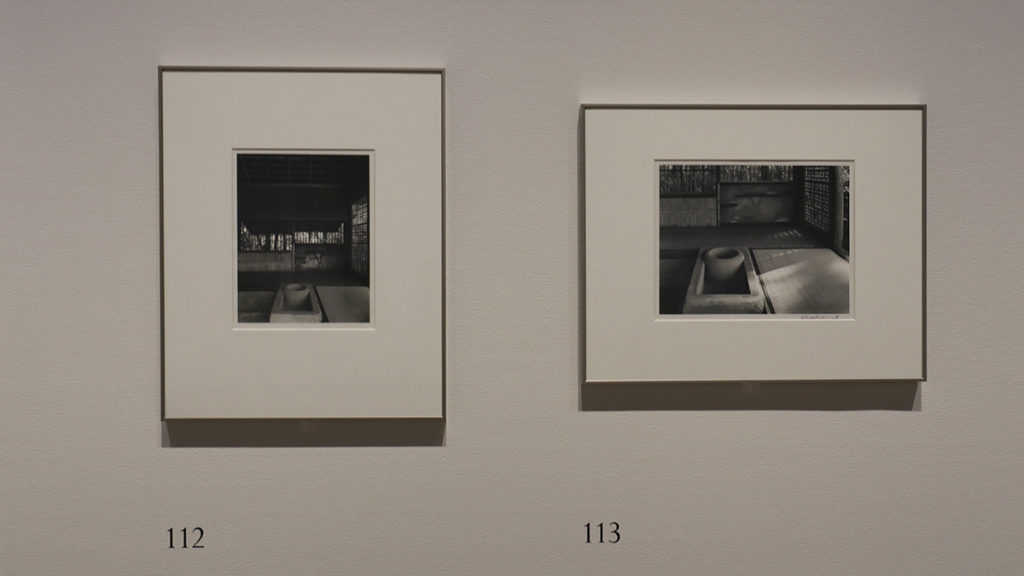

前述の通り、シカゴのニュー・バウハウスを卒業した石元は帰国後に桂離宮にモダニズムを見いだし、1953年から54年にかけて撮影した写真でW.グロピウス(1883~1969年)、丹下健三(1913~2005年)とともに『桂KATSURA 日本建築における伝統と創造』(造形社 1960年)を出版している。1981年から82年にかけても再び桂離宮を撮影し、磯崎新(1931年~)、熊倉功夫(1943年~)と『桂離宮 空間と形』(岩波書店 1983年)を発表した。

撮影当時の丹下は川添登(1926~2015年)を編集長とする『新建築』の誌面上で「伝統論争」(縄文・弥生論争)を展開し、戦後10年を迎えた日本で「日本的なるもの」を再検討しようと議論していた。しかしこの議論は懐古的な方向性ではなかった。同時期に発表された経済白書では「もはや戦後ではない」と宣言され、西洋と肩を並べることが目標とされていた状況下で、丹下が「弥生的」と呼んで価値を置いた桂離宮を撮影したのがアメリカ仕込みの石元だったのだ

丹下は石元に西洋の先進的なまなざしを感じ、石元が撮影することで、桂離宮がインターナショナル・スタイルに並ぶ建築として証明されると期待していたのだろう。石元は建築全体を説明的に写すのではなく、幾何学的に美しいアングルを用いて、線によって構成された桂の空間を我々鑑賞者に示す。そこに流れてきた時間やそこにある物が生み出す雰囲気よりも、建築の外形や室空間のフォルムが美しく見えることを重視した構成的な写真であり、まさにモダニズム建築の世界観が体現されているともいえる。

80年代の撮影は主にカラーで撮られたが、色が排された白黒写真の方がむしろ純粋に形式が浮かび上がっている。磯崎新、熊倉功夫との共著で出版された写真集『桂離宮 空間と形』のタイトルそのものであり、西洋から来訪した石元が日本にモダニズムの視線をもたらしたといっても過言ではないだろう。

さらに石元の魅力は、先駆者でありながら、モダニズム的形式美を一貫するだけでは終わらなかった点にもある。オペラシティには、石元が撮影した丹下健三、芦原義信(1918~2003年)、磯崎新、黒川紀章(1934~2007年)、内藤廣(1950年~)など、錚々たる顔ぶれの巨匠たちの建築写真が展示されていた。そのほとんどが60年代後半以降に撮影されており、静的な印象を強く受けるキャリア初期のアートワークと異なり、体験者の視点を思わせる写真であった。ダイナミックにアプローチを捉えた外観写真や高層建築を急角度で足下から見上げる写真、階段をリズミカルに写した写真など、その場にいる者の身体感覚が体現されている。しかし一方で、建築の素材感を強く主張させて触覚的な写真にすることはあまりなく、あくまで形としての体験を表現している点はモダニストらしいとも思えた。

「桂離宮」シリーズ以外の「日本の産業」「両界曼荼羅」「歴史への溯行」「伊勢神宮」シリーズなども伝統を近代のまなざしで見つめ直した作品であり、オペラシティに展示されている。その他にも面白い展示が多数あったので、ぜひ訪れてほしい。

桂写真の変化からみる石元フィルター

先行して始まったTOPの『生命体としての都市』でも、石元の変化を見ることができる。50年代と80年代の二度にわたる「桂離宮」シリーズの差異に関し、TOPの資料では、内藤廣氏の言葉を引いてこう説明している。

(略)建築家・内藤廣は、二度の撮影には視線の変化が生じていると言及しています。最初の撮影では、(略)日本建築の中にあるモダニズムが切り取られています。二度目はもう少し俯瞰した視線で撮影され、同じ敷地を捉えても、木漏れ日の光なども捉えています。30年という時間で石元が培った感性が、桂離宮を構成的な画面で構成するモチーフから、空間と佇まいを定着させる被写体へと変化させたといえるでしょう。

上述の通り、ダイナミックさが建築写真に現れた後、80年代に撮影した「桂離宮」シリーズでは自然や光の動きが表現されるようになったようだ。

新しい視点を獲得して発展する石元の仕事は、クライアントであった建築界の巨匠たちを刺激し続けたにちがいない。

都市における石元のまなざし

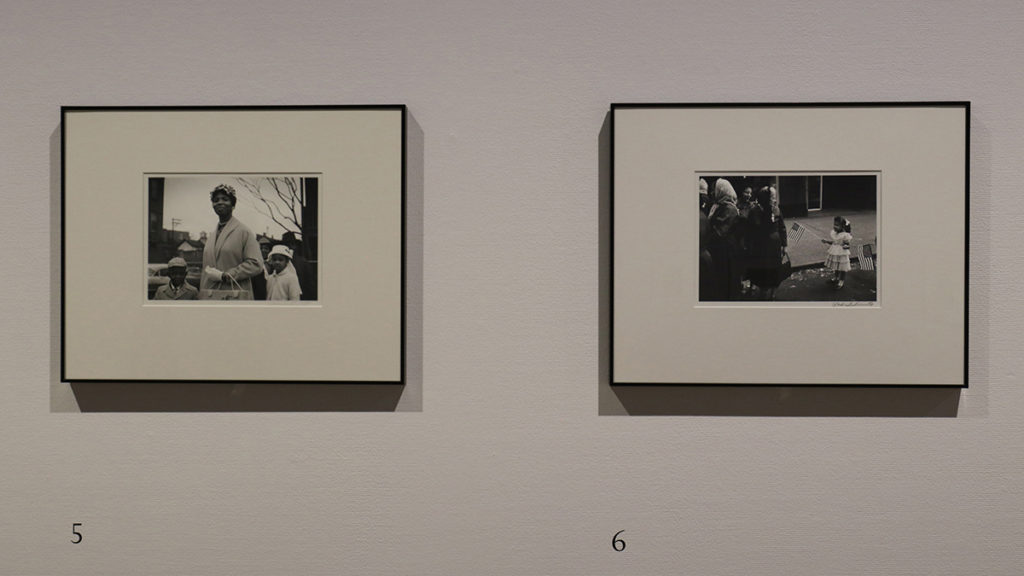

TOPの『生命体としての都市』では、都市の変化に対して石元がまなざしを向けている。展示構成的に「シカゴ、シカゴ」と「東京」を連続してみることになり、両都市の成長を感じた。「シカゴ、シカゴ」シリーズではアフリカ系アメリカ人の公民権運動や自動車の爆発的普及、高層ビルがスクラップアンドビルドで建て替わっていく様子を想起させる写真が多く、朝鮮戦争に伴う経済成長期のアメリカがさらに物質的・精神的に豊かになっていくことを感じさせる。

それに対し、「東京」シリーズでは物質的にまだ豊かでなかったことを感じる写真も多く、明らかに1枚の写真で貧富の両方を写していたり、並置して展示される写真が貧富の差を物語っていたりと、貧しさと豊かさが混在していたことを感じさせる。

その一方で大量の広告が貼られた建物の写真や在庫が余るほどに扇風機が売られていた写真、工事中の東京タワーの写真や当時の東京の若者の写真などを見ていると、雑多な都市にエネルギーが満ちているようにも感じられ、東京がカオス性を増しながら成長していく様を予感させる。

都市に対する石元の観察眼の独自性は、樹木や構造物に色紙や自ら描いたドローイングなどを重ねて露光した造形的に美しい「多重露光」シリーズ、自然、人工物、人間を輪廻転生するものとして同列に並べられた「刻(とき)」シリーズからもを追体験することができた。

都市の変容をテーマにしたTOPの展示の最後に展示されていたのは「シブヤ、シブヤ」シリーズだ。渋谷に集う若者たちの身につける不思議なグラフィックの衣服が被写体であり、2000年代に当時80代だった石元の理解の範疇を超え、未知であり、だからこそ興味深い場所に渋谷が変化していたことを意味しているのだろう。

石元のまなざしの根底にあるもの

話はそれるが、TOPで同時期に開催されている『TOPコレクション 琉球弧の写真』(2020年9月29日(火)~11月23日(月・祝))(以下、『琉球弧』)も鑑賞した。都市や村とそこに暮らす人々を被写体にした写真が並ぶ点は石元展『生命体としての都市』と同様だが、『琉球弧』に見る沖縄の人々の表情はとても生なましく、その場所の埃っぽさまでも感じられる。

写真家がその場所に住んで地元の人々と交流を重ね、その土地に根付いた上で人々と実際に会話をしながら撮影されていることが想像できる。それに対し石元の写真は、人々の表情がわかるほど近接して撮影してようとも、街角の薄汚れた場所を対象にしていようとも、どこかドライでニュートラルなまなざしなのだ。

桂離宮に対して西洋的な視線を向けたように、東京に対する石元のまなざしは帰国者のそれであり、シカゴに対するまなざしは渡来者のそれであったのではないだろうか。一歩引いて外側から対象を観察するような感覚をもつ石元という人間を通すことで、被写体はリアルになりすぎず“視点を内包した像”として我々鑑賞者に届けられてきたのだ。

リアルを目指しすぎないことの意味

3D技術は目覚ましい進歩を遂げ、現実のようでかつ現実以上に美しい建築パースを見る機会が増えた。その中で一層、建築写真に求められることが「ほんもの」であることになってきているように感じる。ドイツの評論家W.ベンヤミン(1892~1940年)は、複製技術によって作品の一回性が失われてアウラ(“いま”“ここ”にのみ存在することを根拠とする権威)が消滅したと述べているが、現代では使用され始めてからの実際の姿や素材の肌理を写した写真も多く、その一瞬をよりリアルに写しとることを目指す傾向にある。

しかし「ほんもの」を写しとることなどできるのだろうか。写真に写るものと我々鑑賞者が出会うとき、撮影者のまなざしを通してでしかその対象を知ることはできない。にもかかわらず撮影者のまなざしを排除し、写真をよりリアルなものにしていこうとすることは、鑑賞者に自由な経験を与えているようで深い思考の機会には結びつかず、写真を思考対象の地位から退かせて即物化を進める危険性を秘めている。石元の写真は上記のような石元の観察眼が重視されており、その視線に導かれて自然と思いを巡らせていた。美しいだけでなく思考のきっかけを与えてくれる鑑賞していて楽しい展覧会だった。 (加藤千佳)

〈展覧会情報〉

『生誕100年 石元泰博写真展 生命体としての都市』@東京都写真美術館

開催期間:2020年9月29日(火)~11月23日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

料金:一般 700円/学生 560円/中高生・65歳以上 350円

Webサイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3836.html

『生誕100年 石元泰博写真展 伝統と近代』@東京オペラシティ アートギャラリー

開催期間:2020年10月10日(土)~12月20日(日)

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌火曜休館)

料金:一般 1,200円/大学・高校生 800円/中学生以下 無料

Webサイト:https://www.operacity.jp/ag/exh234/

〈関連展覧会〉

『生誕100年 石元泰博写真展』@高知県立美術館

開催期間:2021年1月16日(土)~3月14日(日)

休館日:年末年始のみ(臨時休館有り)

Webサイト:https://moak.jp/event/exhibitions/100.html