角川文化振興財団は、11月6日にグランドオープンを予定している「角川武蔵野ミュージアム」の一部であるグランドギャラリーを8月1日に先行オープンし、竣工記念展「隈研吾/大地とつながるアート空間の誕生─石と木の超建築」を開催する。

7月30日17時45分から報道内覧会が開催された。なぜ、そんな遅い時間から内覧会なのか不思議だったのだが、館内をぐるっと見て外に出ると、こんな夜景を見ることができた。そういうことか…。

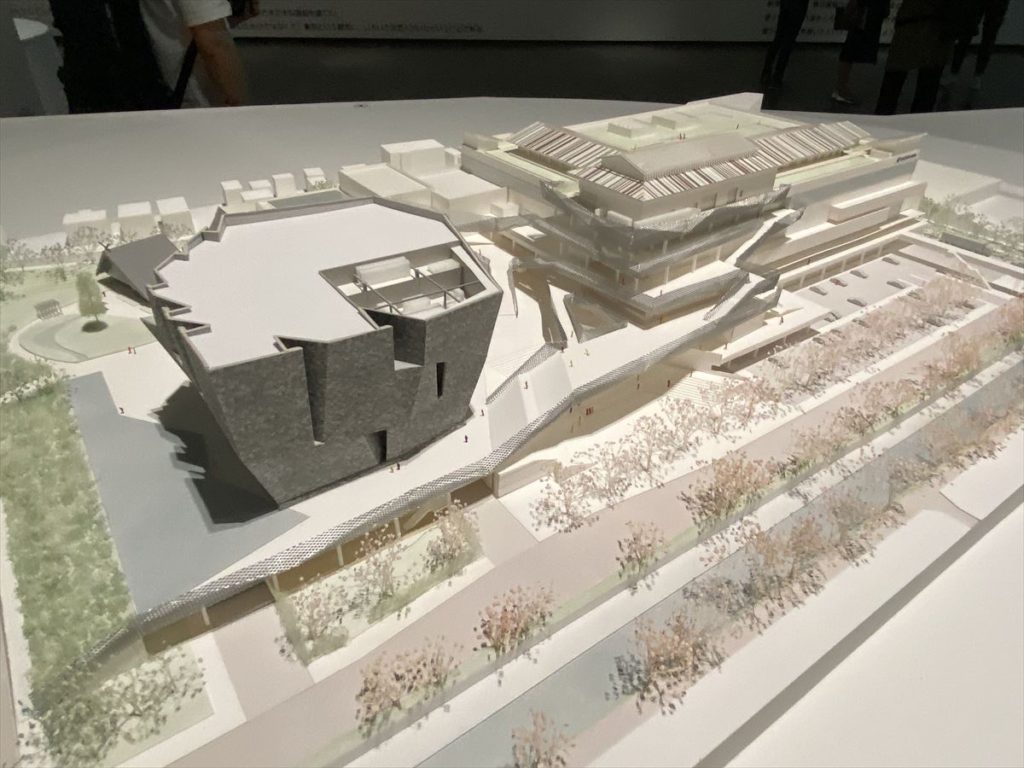

場所は埼玉県・東所沢駅から北西に10分ほど歩いた東所沢公園の隣地。「ところざわサクラタウン」の一角だ。何それ?と思うのも無理はない。既に敷地内を一般開放しているもののグランドオープンは今年11月6日。KADOKAWAが建設・運営する書籍製造・物流工場やオフィス、ホテル、ショップ、神社、そしてこの角川武蔵野ミュージアム(下の模型写真の左手前)などから成る発信拠点だ。

全体の設計・施工は鹿島が担当。隈研吾氏が外装などのデザインを担当した。

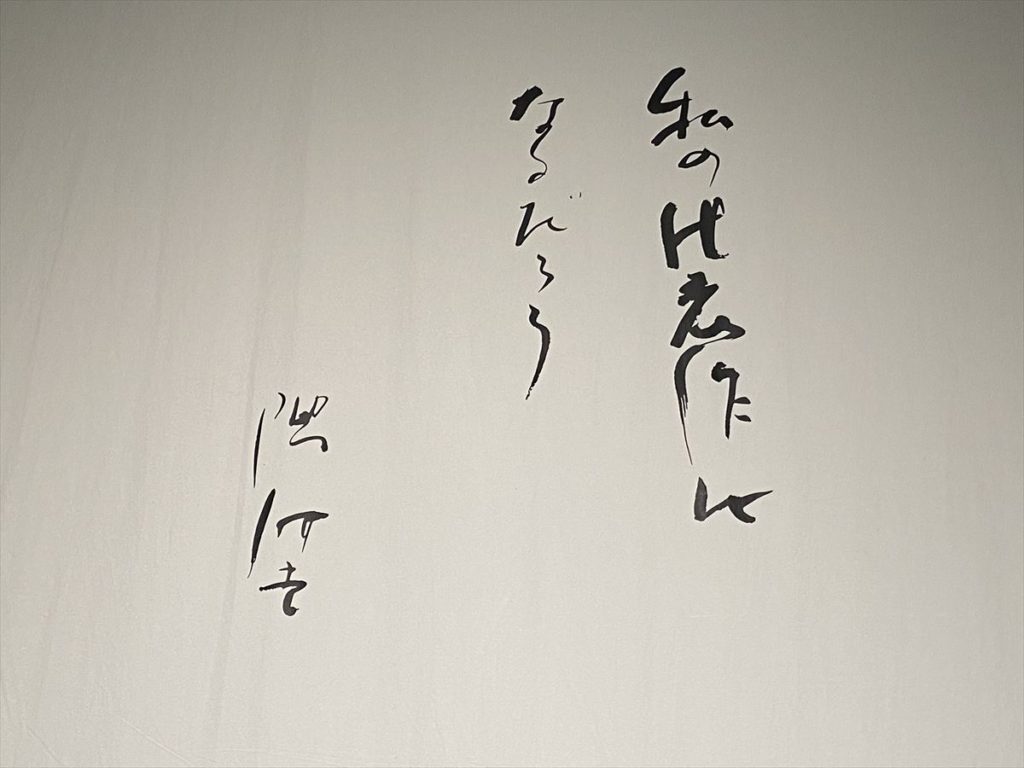

「私の代表作になるだろう」

これが角川武蔵野ミュージアム。何層なのか分からない建物だが、地上5階建てだ。

この日は曇天だったので、館の提供写真を1枚。

入り口は階段を上って2階にある。

この施設は内部も隈氏が監修しており、隈テイストにあふれている。窓口のパーティションが、建物の形? 建築好きはこういうのに弱い。

今回、先行オープンするグランドギャラリーは1階にある。

導入部に隈氏のメッセージが力強く書かれている。「私の代表作になるだろう」。こんなふうにサラッと書けてしまうところが、隈人気の一因なのかもしれない。

話はできなかったが、ちょうど隈氏が最終調整に来ていて、挨拶した。

隈研吾展の会期は10月15日まで。

下の写真は、この施設の目玉ともいえる「本棚劇場」だ。(本多劇場のもじり?)

4階と5階の2層分を使った縦長の空間。11月オープンなのでまだ本が入っていないが、KADOKAWAの本がずらりと並ぶ予定。本棚全体にプロジェクション・マッピングを行うという。隈氏らしい、あえてバラバラした木の使い方だ。

階段側面のエキスパンドメタルがワイルドでかっこいい。こういうのうまいなあ。

外壁には花崗岩を2万枚

とはいえ、この建物の特徴はなんといっても外壁だ。最近は木を主役にした建築がほとんどの隈氏だが、今回は石。「隈×石」といえば、思い浮かぶのは、「石の美術館」(那須)と「V&Aダンディー美術館」(英国スコットランド、下の写真)。ともに、石の小口を見せる手法だった。

プレスリリースの写真を見て、今回も「小口見せ」だと思っていたのだが、違った。今回は石の「面」を見せる平張りだ。

それじゃあ、普通じゃん、と思われるかもしれないが、普通の石張りビルの見え方とはかなり違う。石だから当然、重量感がある。けれども、全体が角度の異なる三角の面でできているので、ポリゴンぽいデジタル感が強い。「脳では重く感じるけれど、気持ち的には軽く見える」。そんな不思議な感覚だ。

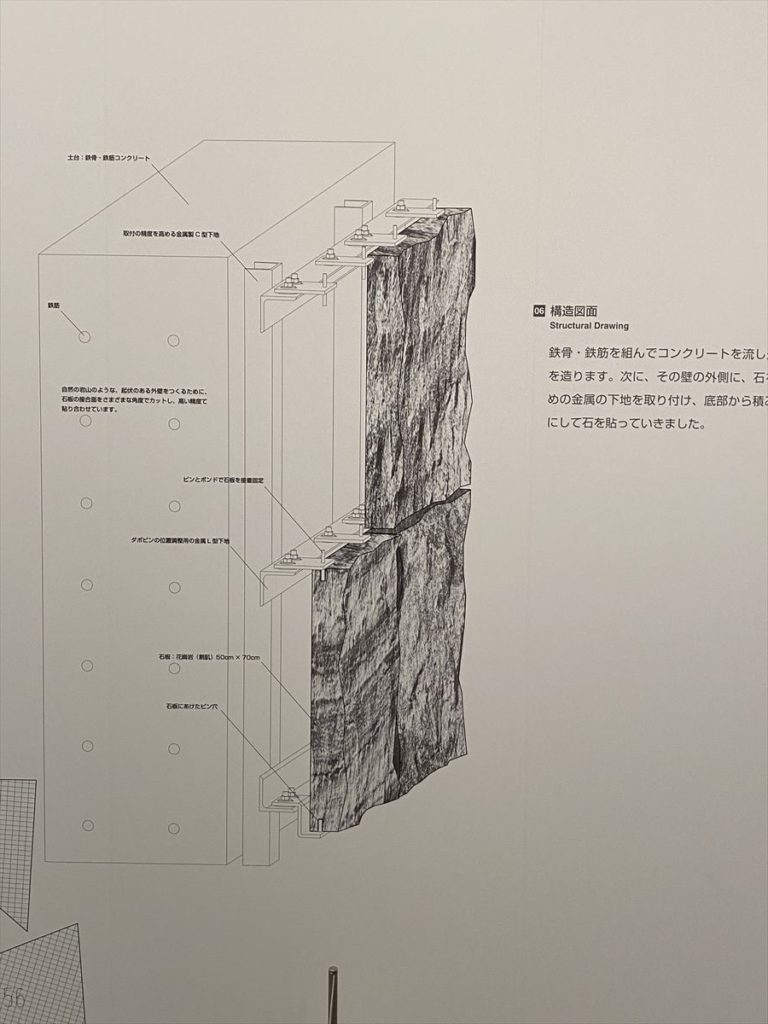

細かく説明すると、石は中国産の花崗岩。白い模様が筋のように入った「ブラックファンタジー」と呼ばれるもの。これを70cm×50cm、厚さ8cm程度の大きさに切り出し、約2万枚張った。先ほど「ポリゴン」と書いたが、実際に全体が三角形の面でできており、計61面あるという。普通に箱をつくれば5面でできるのに、61面……。

前述の隈研吾展には、石の実物や取り付け方などを説明したコーナーがある。

最近は「軽い建築」のイメージが強かった隈氏だが、(代表作となるのかはさておき)“新境地”であるとはいえそうだ。

11月にオープンする部分はこんな感じ。落下防止柵(エキスパンドメタル)の折り紙感が隈氏らしい。

武蔵野坐令和神社(むさしのにます うるわしき やまとのみやしろ)も、隈氏のデザイン。屋根のペラペラ感がどんどん進化している。

緑に覆われる鳥居。ナイスアイデア!

チームラボの公園アートも8月1日オープン

敷地内ではないが、隣地の東所沢公園内に8月1日、「武蔵野樹林パーク」もオープンする。ここを夜に見せたかったのも、内覧会が遅い時間だった理由であるようだ。引っ張りだこのチームラボによる「どんぐりの森の呼応する生命」が常設展示される。

写真を撮るとなぜか紫になってしまうのだが、色はいろいろ変わる。

公共の公園でなぜこんなことができるかというと、角川文化振興財団がパークPFIによって指定管理者に選定されたからだ。

東京在住でも滅多に行かなかった所沢。しばらく「家族で遠出」は難しくなりそうなので、夏休みに気分転換に行くのにいい距離かもしれない。建築に興味のない子どもたちも楽しんでくれるはずだ。(宮沢洋)