大高正人が大好き!という人は相当の建築ツウだ。一般の人が普通に知っている建築家ではない。そんな建築家の最初期の建築をこんなに大事に使い、さらに100年使える建築にバリューアップしようというクライアントがいようとは…。12月18日に行われた「全日本海員組合本部会館(1964年竣工、設計:大高正人、構造設計:青木繁)保存改修工事決定・見学会」に参加し、「いろいろあった1年だったけれど来年はいいことがありそう!」という気持ちになった。そんな晴れやかな気持ちになった参加者は、きっと多かったと思う。

見学会は「全日本海員組合歴史調査および将来構想委員会」とドコモモ・ジャパンの共催だ。以下は案内状の主旨説明。実に分かりやすく書かれているので、そのままコピペする(太字部)。

全日本海員組合は、本部会館(東京都港区六本木、1964年竣工)を保存改修することを決定いたしました。

本部会館は、工業化部材の開発から都市スケールの計画やまちづくりに至る幅広い仕事に取り組み、戦後の建築界を牽引した建築家・大髙正人による設計です。前川國男建築設計事務所から独立したばかりの大髙が手がけたこの本部会館は、大髙が設計チーフを務めた東京文化会館と共通するデザイン要素も多くみられます。一方で、1960年の世界デザイン会議で槇文彦と共に提案した「群造形」の理念に基づき、都市環境の一部でありながら、彫りの深い個性的な表情を持つ建築となっています。

本部会館は全日本海員組合によって非常に丁寧に維持管理されてきましたが、老朽化や耐震問題などにより、2000 年代には建て替えも検討されるようになります。しかし、既存不適格である本部会館を建て替えると延床面積が大幅に減ることなどから、結論が出せない状況が続きました。

そんな折、2016年に国立近現代建築資料館にて「社会と建築を結ぶ‒大髙正人の仕事」展が開催されるにあたり、現存する大髙建築として本部会館が取り上げられ、その造形と共に状態の良さは建築関係者に感銘を与えました。2017年にはドコモモ・ジャパンにより、「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」の代表的作品として選定されています。

こうした動きが後押しとなり、大高事務所出身である野沢正光氏が主宰する野沢正光建築工房の設計による改修が決まりました。改修ではサンクンガーデンの復旧、文化活動等にも利用できる設備と設えへの地下大会議室の更新、展示資料室の新設なども計画されており、竣工後は組合員間のみならず地域の交流の場となることが期待されます。

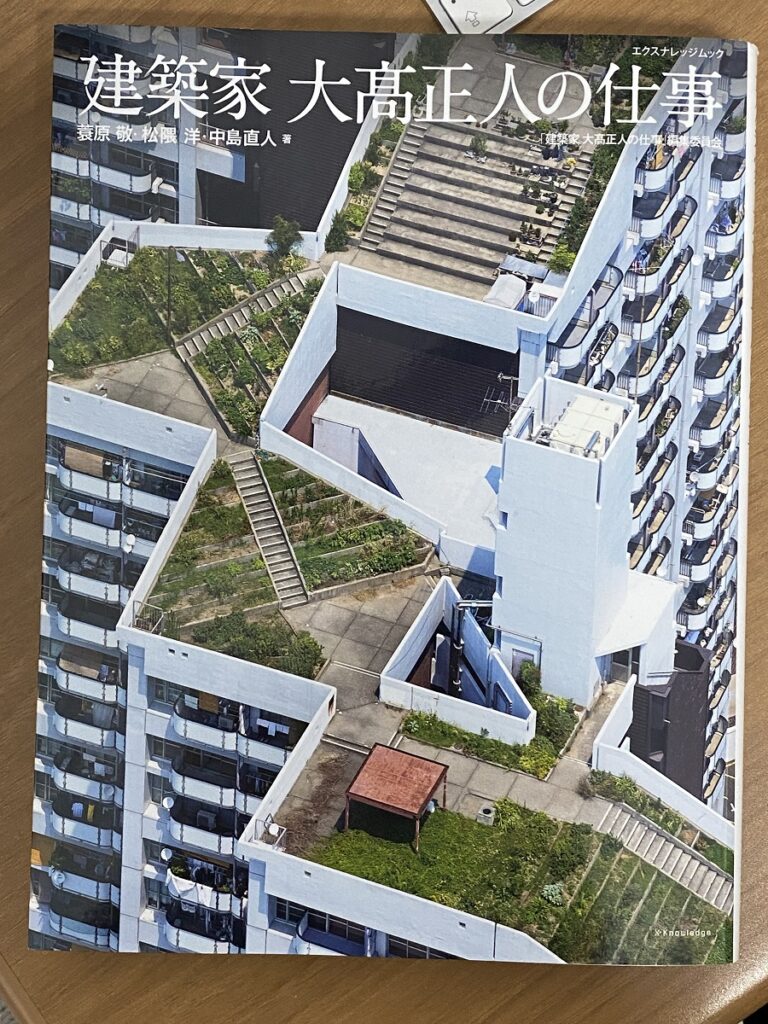

なんていい話。上記に補足すると、2016年に行われた大高正人展のきっかけになったのは、2014年にエクスナレッジから発刊された『建築家 大髙正人の仕事』(蓑原敬氏、松隈洋氏、中島直人氏の共著)だという。これは私(宮沢)が大高正人の記事を書くときに必ず見返す素晴らしい本だ。その本にこの全日本海員組合本部会館が詳しく載っているわけではないが、今回の流れとしては、書籍の出版→大高建築の図面寄贈→大高展→展覧会の準備過程で会館が現存することを確認→会館でシンポジウム開催→組合関係者が再生の可能性を知る→OBの野沢正光氏に相談→改修設計→竹中工務店の施工で着工、という経緯なので、「本をつくる」人間にとってはとても勇気づけられる話だ。

ドコモモのプレート授与式や改修計画の説明は、地下のホール(大会議室)で行われた。

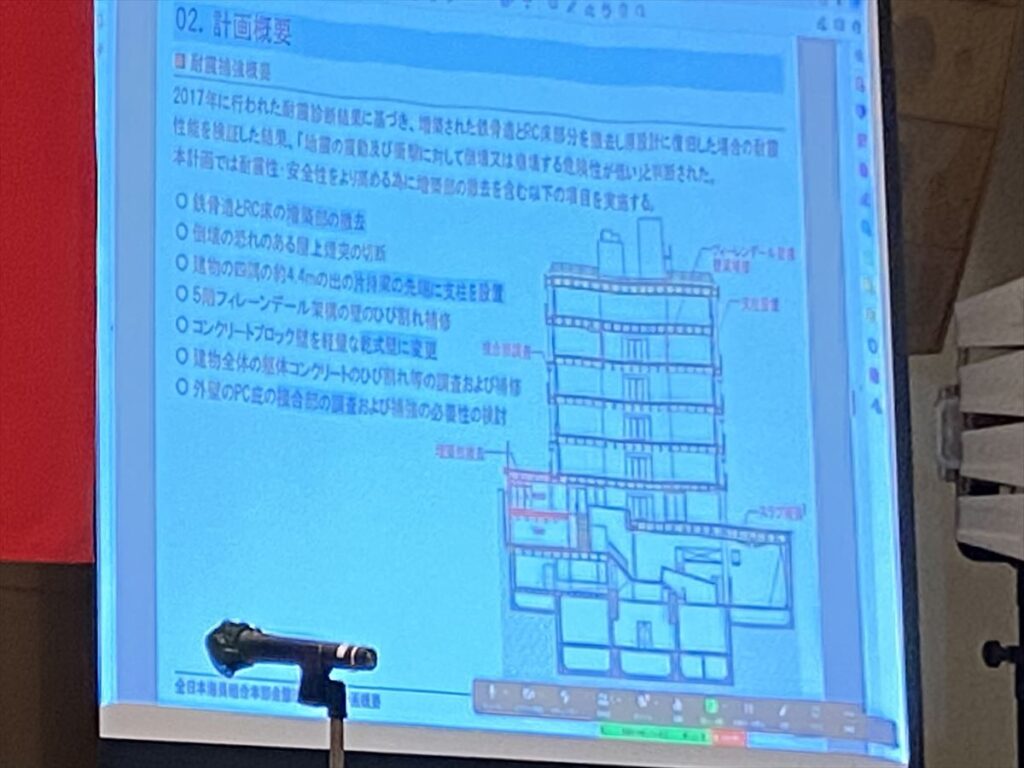

竣工当初は上の写真の奥側(東側)にサンクンガーデンがあり、地下1階のホワイエまで光に溢れていたという。この部分は、竣工後に大高とは違う設計者により鉄骨造で増築されたもので、今回の改修で撤去され、再び光が差し込む空間になるという。ちょっと分かりづらいが、下の断面図の左下部分が撤去される増築部だ。

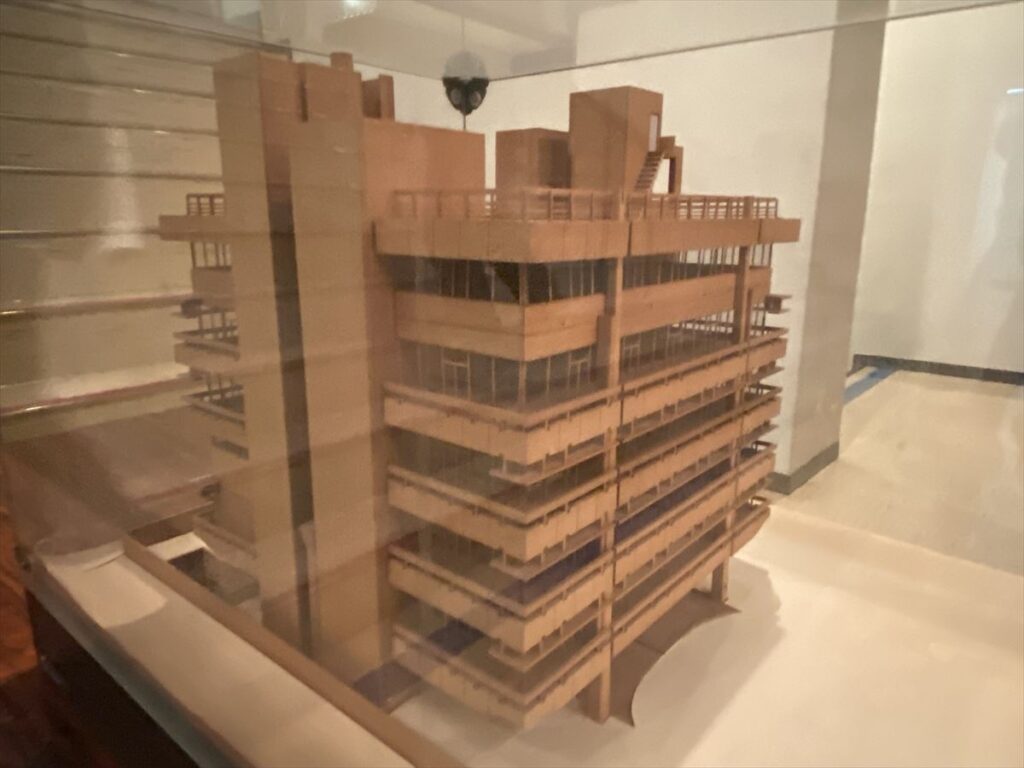

工事のために組合本部はいったん別のオフィスに移転しており、事務室内も見ることができた。ワンフロアはさほど広くないが、ツインコア形式で内部は無柱。四隅は4m角ほどが片持ち構造となっている。コーナー部分に柱がないので、スカッとして気持ちが良い。

改修ではこの解放感を生かすため、なんと「スチールサッシ+真空ガラス」に替えて断熱性を高め、さらに室内側に木製建具を設置するという。壁部分は内断熱と外断熱を加える。

各階の床はジョイストスラブでできており、事務室では梁が天井に隠れて見えないが、資料室はそれが露出している(上の写真)。改修後は事務室も天井を張らずにこれを露出するという。

建築のデザインもさることながら、どこを見てもきれいなことに驚く。これは、「船員は使ったものを掃除するのが習慣になっているから」とのこと。なるほど。

改修の構造設計は、山辺豊彦氏が担当する。「ヤマベの木構造」で知られる山辺氏は、元の構造設計を担当した青木繁研究室のOBだ。もちろん木造以外も設計する。山辺氏によると、この建物は旧耐震ながら大きな構造補強の必要がないとのことで、それは当時、8階建てを想定して構造を検討していたことが大きいという(実際には6階建て)。加えて、オリンピックの直前で、コンクリートも良質だったとのことだ。

やっぱり初期大高建築はプレキャストに萌える!

建物内もいろいろ見応えがあるが、大高建築ファンはやっぱり、外回りのプレキャストのデザインに惹かれるだろう。大高はこの建築の後、千葉県立中央図書館(1968年)や栃木県議会棟庁舎(1969年、現存せず)のようなゴリゴリのプレキャスト構造に進んでいくわけだが、ここは外装のプレキャストだけでも“組み立て感”がビンビン伝わってくる。

プレキャストをプレキャストらしく見せる、ということにおいて、大高に勝る建築家はいるのだろうか。断熱改修を経ても、このシャープさは残してほしい。

今回、増築部を撤去するという大手術が可能になったのは、六本木通りに面した細長い通路のような敷地に、新築の建物(下の写真の左側の建物)を建て、そこにオフィス機能の一部を移すことができたからだ。そのビルの設計も野沢事務所で、そちらは既に完成している。

本部会館の元施工は鴻池組だが、改修工事は竹中工務店が担当する。施工期間は2023年1月〜24年9月。復活するサンクンガーデンやオフィス機能のグレードアップがどうなるのか、本当に楽しみだ。

最近、なぜか大高正人へと導かれる…

余談だが、筆者は最近、なんだか大高正人づいている。福島県のポータルサイトに、イラストルポを描いているということは既にお知らせした(こちらの記事)。大高正人は福島県三春町の出身。この仕事で三春町のほか、福島県内の大高建築は多分、全部見た。

そして、つい1週間前には、千葉県立美術館を20年ぶりに見た。大高が“勾配屋根派”に転じた節目の建築だ。なぜここに行ったかというと、大尊敬する漫画家・イラストレーターである江口寿史氏の展覧会が行われているからだ。

後期の大高建築はそんなに好きじゃない、という人もいるかもしれない。実は私もそうだった。だが、これだけたくさん見て回ると、後期は後期でなかなかいい。そのあたりは「ふくしま建築探訪」をコンプリートしたときに改めて書きたい。(宮沢洋)