今年は3年ぶりに「イケフェス大阪」がリアル開催される(2022年10月29日~30日)ということで、予定表に書き込んでいる人は多いだろう。そんな人はもう1つ、このイベントも書き加えてほしい。今回が初開催となる「京都モダン建築祭」。会期はイケフェス大阪の2週間後の2022年11月11日(金)〜13日(日)。イケフェス大阪は2日間だが、初回の京都モダン建築祭は3日間だ。

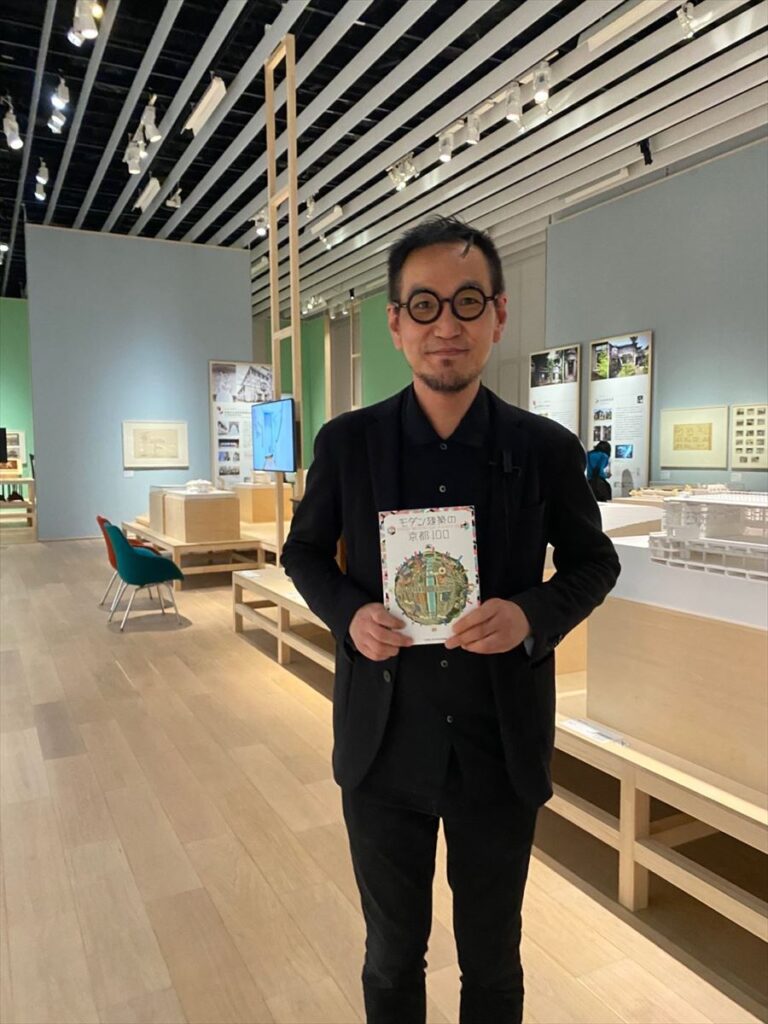

京都モダン建築祭実行委員長で建築史家の笠原一人氏に、京都で話を聞いた。

実は、笠原氏はBUNGA NETの恩人である。このサイトのトップページには、「建築ネットマガジン『BUNGA NET』では、文と画(ブンガ)のコラボレーションで、建築・都市・デザインの気になる話題を発信していきます」と書かれている。この「建築ネットマガジン」という言い方は、笠原氏がSNSで当サイトをそう表現しているのを私(宮沢)が見て、「それいい!」と思い、使わせてもらっている。

では、話を「京都モダン建築祭」に戻して、笠原氏に一問一答。

──実行委員長の大役、ご苦労さまです。引き受けるのに勇気がいりませんでしたか?

話をしていたメンバーの中で、京都を拠点としていて、建築史の専門家であるのが私しかいなかったので、断れませんでした(笑)。

──実行委員には前田尚武さん(京都市京セラ美術館事業企画推進室企画推進ディレクター)と倉方俊輔さん(大阪公立大学教授)もいますね。このメンバーだと、昨年、京都市京セラ美術館で開催された「モダン建築の京都」展(2021年9月~12月、リポート記事はこちら)の時点で、もうやることが決まっていたのですか。

いえ、そのときはまだ「やりたいね」くらいの話だったんですよ。それから大急ぎで準備した感じです。

──え、よくそんな短期間で建物の所有者の許可が得られましたね。

そこは、「モダン建築の京都」展にも関わってもらった「まいまい京都」さんの協力が大きいです。

──まいまい京都?

京都のミニツアーを企画運営している会社です。各分野のスペシャリストがそれぞれ独自の視点でガイドするのが人気で、実施本数がどんどん増えています。現在、年間約800本。代表の以倉敬之さんは、建築出身ではないのですが、すごく詳しくて、「ブラタモリ」とかにも出演されてますよ。ぜひ、BUNGA NETでも取材してください。

──なるほど、まいまい京都がツアーで案内していた建築がベースにあったわけですね。

僕たちの交渉力だけではとてもとても。 まいまい京都さんとのつながりは、私は3年ぐらい前から個人的にありました(近代建築ツアーや講座を担当)。昨年の「モダン建築の京都」展の際に、私が以倉さんを前田さんに紹介し、以倉・前田・倉方・笠原の4人でオンラインサロン(近現代建築をテーマに3人が順番に講義する「建築サロン」)を始めたことが、「京都モダン建築祭」の実行委員会の基礎となりました。

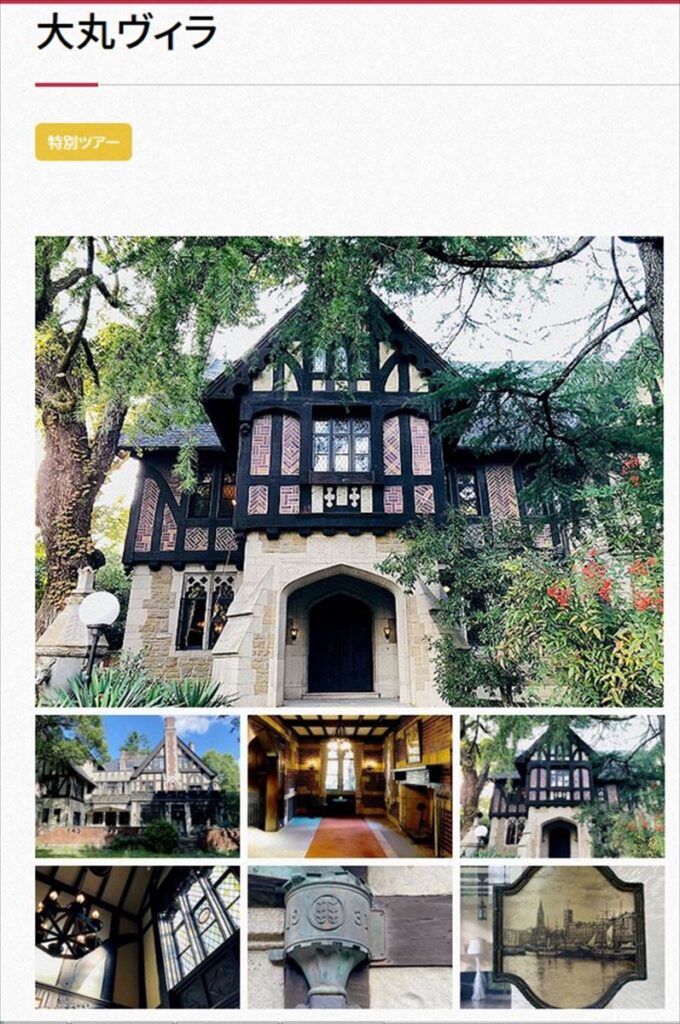

例えば、「大丸ヴィラ」は、前田さんが「モダン建築の京都」展の際につながりをつくられて、そのおかげでまいまい京都が間に入って昨年、見学会ができました。今回はそのおかげで、再び見学ができます。

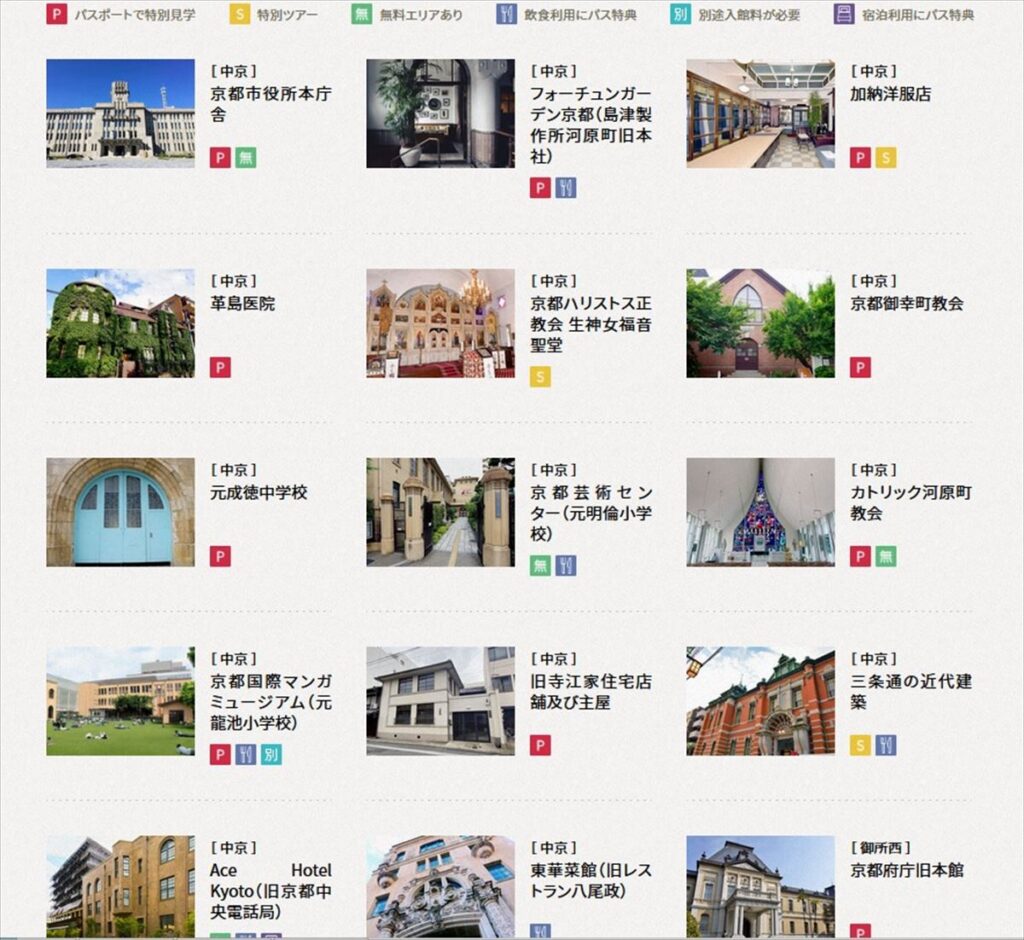

──「初年度公開建築数は目標30件」とありましたが、最終的には?

30件以上になりました。(パスポートで特別見学21件、特別ツアーで見学8件、特別ツアー本数27本、連携企画での参加7件の合計36件/9月26日時点)

イケフェス大阪との大きな違いは有料パスポート

──この夏、クラウドファンディングで運営資金を集めていましたが、あれは関心を持ってもらうためですか、それとも本当に足りなかったのですか。

本当に足りなかったんですよ。イケフェス大阪は最初の3年間は大阪市がお金を出していたのですが、「京都モダン建築祭」は行政からの補助金なしでスタートしました。だから、実現するためにリアルに足りない金額をクラウドファンディングで集めることにしました。

──目標金額400万円でした。

お蔭さまで、508人の方から670万1000円が集まりました。ほっとしました。皆さんの関心の高さも実感しました。

──イケフェス大阪は当然、意識されていますよね。

僕は案内役の一人としてですが、初期からイケフェスに関わってきて、素晴らしいイベントだなと思っていました。そして、本当に大きなイベントに育ったと思います。京都は最初からあんな大きなスケールではできませんが、京都らしい形で徐々に育てていきたいです。

──イケフェス大阪は原則、無料公開ですが、京都モダン建築祭は有料ですね(パスポートはWEB決済1500円、当日現金2000円)。個人的には、貴重な建築はわずかでもお金を取って見せるという方針に共感します。

ありがとうございます。そこがイケフェス大阪と大きく違うところで、1つには協力いただいている「まいまい京都」さんがもともと京都で有料のツアーをやっているということがあります。だから無料でやると彼らのビジネスを侵食してしまう。それと、協力していただく建築主さんにも、多少なりとも何らかの形でお返しをできる方向にしていきたい、ということがあります。

──そもそもの話ですが、笠原さん自身が儲かるわけでもないのに大変ですよね。何がモチベーションなんですか。

大変なこともありますが、楽しいんですよ。私は一般の人に建築の案内をすることがよくありますが、その1~2時間で、参加する人たちの目の色がキラキラに変わるんですよ。あの楽しさを知るとやめられないです。協力してくれている他の皆さんもその感覚を共有しているんだと思います。

──大阪、京都からさらに全国に広がっていくようなモデルを期待しています。

はい、規模は大阪には及びませんが、京都ならでの建築が数多く見られますので、ぜひ京都にお越しください。そして、これから成長していくプロセスを共有してください! (聞き手:宮沢洋)

京都モダン建築祭の公式サイト→https://kenchikusai.jp