先日、隈研吾氏に会ったとき、「巨匠とか大家とか呼ばれるのが大嫌い」と話していた。そのことは隈氏の近著『日本の建築』(岩波新書、2023年11月刊)にも、マスコミから「和の大家」と呼ばれるようになったことが執筆のきっかけだ、と書かれている。

「自分が『和』ではないこと、ましてや『大家』でもないことを言わなければいけないと感じて、ついに日本建築論を書き始めた。」(隈研吾著『日本の建築』の「はじめに」から引用)

東京東村山市の住宅街にオープンした「和國商店(わくにしょうてん)」は、先の文章が隈氏の思いを言い尽くしているように見える。

オープン前日(1月18日)の内覧会に参加した。

以下、プレスリリースから引用する(太字部)。

【2024年1月19日(金)OPEN】

隈研吾氏が商店街の築52年の空き店舗にカフェをデザイン

株式会社ウチノ板金(東京都東村山市 代表取締役:内野友和)は報道関係者を対象に、隈研吾建築都市設計事務所のデザイン監修、岡庭建設株式会社(東京都西東京市)の設計・施工により完成した、「和國商店(わくにしょうてん)」の竣工記者会見をいたします。

このプロジェクトは、幼少期に青葉商店街で育ったウチノ板金の代表の内野友和が、この商店街の文化を活用し、地域活性・空き家の利活用・建築廃材の再利用・職人不足・技術継承などの様々な問題を少しでも解決できないかと、隈研吾氏に話を持ち掛けたところから始まりました。店舗の内外装は隈研吾氏のデザインとウチノ板金の建築板金の技術を掛け合わせて作り上げたものになります。

独創的な外壁は神社の屋根を再利用した約700個の緑青銅板によって形成され、店内のキッチンやシェードランプは板金職人が作製した真鍮板で彩られ、板金職人のものづくり精神と遊び心を忘れないデザインで施されています。

※「和國商店」は株式会社ウチノ板金の工芸品ブランド名

■株式会社ウチノ板金について

「職人が生き、職人が活き、羨望される会社をつくる」をコンセプトに専門業種の強みを生かし、地域のエンドユーザーから直接工事を請ける。建築板金の技術を活かした工芸品ブランド「和國商店」の運営や悪徳訪問業者から地域を救う「三方よしの屋根点検」、エンドユーザー向けの屋根の展示会「屋根展」を主宰。

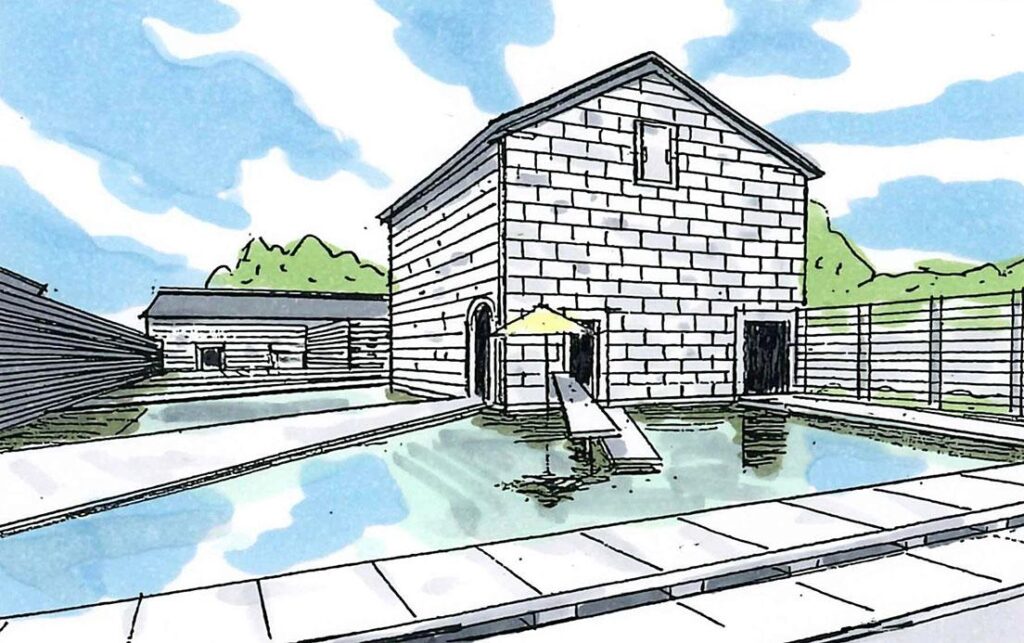

隈好きは「石の美術館」を思い出す

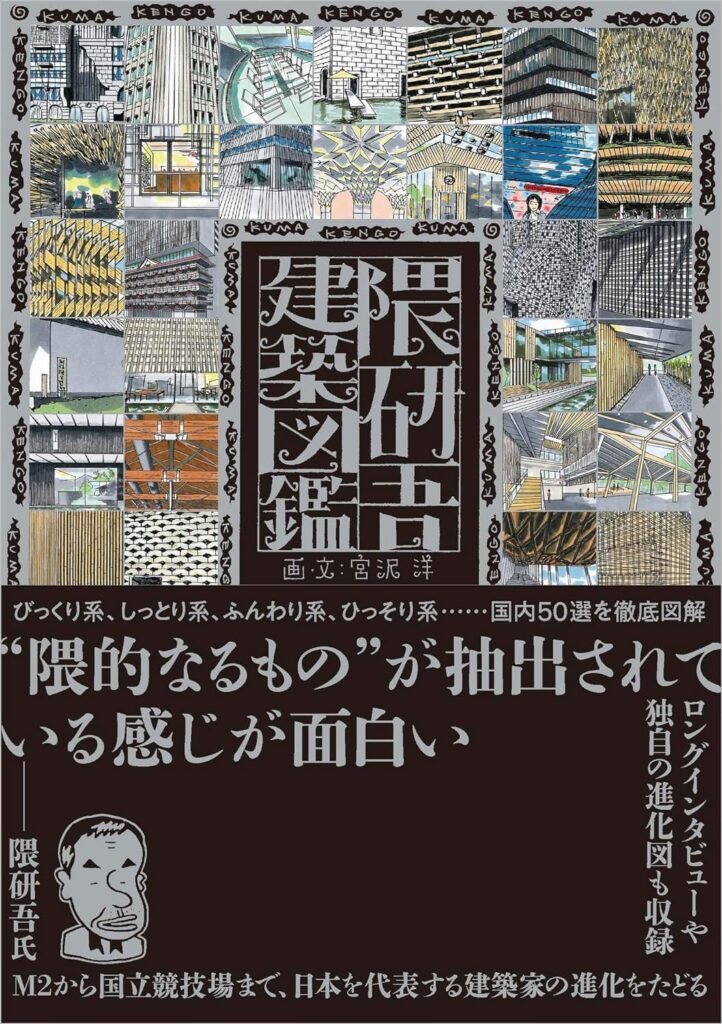

筆者はプレスリリースを読んで、隈氏の転機になった「石の美術館」(2000年)を思い出した。同じ年に完成した「馬頭広重美術館」の方がメディアでは話題になったが、隈氏の創作スタンスが現在に通じるものに変化したきっかけは「石の美術館」だと思う。その建築は、石材加工の職人との長い対話と試行錯誤の中から生まれた。拙著『隈研吾建築図鑑』で、そのプロセスについてインタビューしているので、ぜひ読んでほしい。

この「和國商店」は、板金版・石の美術館だ。規模は小さいながらも、なるほどこんな手法が、という驚きにあふれている。

そして、これは「自分は和でもないし、大家でもない」という宣言の立証だ。これを見て「さすが和の大家」と言える人は、相当に和の解釈の広い人だ(あるいは何も考えていないか…)。それに、大家はこんな住宅規模の改修は引き受けない。そもそも、この規模の建築の発表に、わざわざやってくる人は大家ではない(そして楽しそう)。

「隈研吾ウオッチャー」を自称する筆者は、ここ数年の隈建築ベスト1にこれを推したい。でも、建築専門雑誌の編集者は困るだろうなあ。大御所の隈氏のこんな小品をどう扱うべきかと(8~10ページ持つのか?)。雑誌発表が楽しみだ。(宮沢洋)