前回の「建築の誕生」では、「あらわし/化粧」のサブタイトルを掲げ、大型の建物を建築へと昇華させるヒントが「工事現場」にあり、そのヒントを建築化する具体的な方法の一つとして「あらわし」があるのではないか? との想いを述べさせていただいた。より具体的に言えば、大型の建物の現場を訪れたときに遭遇する、むき出しの鉄骨の架構などが放つアウラを、完成した建物からも漂わせ、建築へと昇華させるための重要な手法が「あらわし」ではなかろうか、ということであった。

前回、サブタイトルを「あらわし/化粧」としていたにもかかわらず、化粧には一切触れていなかったことを校了後、思い出した。

原稿を書き始めたときには「化粧」を「あらわし」と相対する概念と捉えていたので、サブタイトルを「あらわし/化粧」と決めてしまった。しかし、実際に原稿を書き進める中で、僕の中に元々あった「あらわし≒必要なの=良きもの」vs「化粧≒付加的なもの=悪しきもの」といったステレオタイプ的なモノの見方が変化していった。同時に装飾と化粧の混同のほうも少し整理がついて、徐々に化粧や装飾の大切さや可能性が見え始めて来て、あらわしとの対比的な関係で化粧について書くことが難しくなった。そこで後で補足するつもりで、途中で原稿から化粧に関する部分を一度バッサリと削除してしまい、そのままになっていた。

今回は、この「化粧」の方に着目し、やや大げさな言い回しになるが、建築デザインの世界では未だにタブー視されている「化粧」や「装飾」から建築を誕生させることについて考えてみたいと思う。

装飾は罪?

20世紀初頭に近代建築の先駆として活躍した建築家のアドルフ・ロースは、1908年「装飾と罪」というタイトルのエッセイを出版し、「装飾は資源の浪費であり、文化の退廃の兆候である」と唱えた。これ以後、近代建築において「装飾」は悪しきものとなった。でも実際にロースの作品を見ると、それなりに装飾が施されているようにも感じられる。建築から装飾を排除することは、正に「言うは易し、行うは難し」の難題で、ロースの変人さをもってしても、装飾排除の徹底は難しかったのだろう。

それでも、国際様式出現前の当時の建築デザイン界にとって、ロースの主張とアフォリズムは刺激的であったようで、「近代建築」という一大ムーブメントの中で重要な位置を占め、その本流を創り出した。その後、ポストモダニズム建築のような、装飾を肯定的に捉えた建築も登場したものの、今でも大型建築デザインの主流は、近代建築の流れをくむ「装飾は罪」という考え方で、未だに多くの建築家を金縛りにしている。

かくいう僕もこの金縛りにあっていて、これまで実プロジェクトの中では、装飾にはほとんどチャレンジしてこなかった。さらに言えば、装飾に近い概念ではあるが、日本の伝統建築の中でしばしば使われてきた「化粧」についても避けて通って来た。だが、あらわしについて書いていたら、何故か「化粧も装飾も建築を生み出すための大事なエレメントなのではなかろうか?」とか「化粧や装飾への偏見を捨てなきゃ!」という気分になってきた。

化粧と装飾

まず、化粧と装飾の違いについて考えてみよう。

一般的に、「化粧」も「装飾」も、建物の内部や外部に美的あるいは視覚的な効果を期待して「付加される」要素であり、一見違いは見えづらい。しかし、頭に「化粧」がついた建築要素を具体的に思い浮かべてみると、徐々に「化粧」が示す概念や「装飾」との違いが見えてくる。たとえば「化粧漆喰」といえば、本来間仕切りや外壁として漆喰壁が必要な部分の最終的な見え掛りの部分を指す。「化粧瓦」と言えば、本来雨水処理のために必要な瓦を、見栄えを整えたものを指す。よく知られているのは、「化粧板」だろうか。様々な用途で使われる板羽目部分の見栄えを考慮して、無節の材料などを選ぶときにこう呼ばれる。

現代の工事現場でも「化粧」とつく建築エレメントは多数ある。代表的なものの一つが、「化粧打ち放しコンクリート」だろう。本来構造体であるコンクリートをあらわしにする際に、型枠の表面や割り付け、セパレーターの配置などを美的に吟味・調整することで、打ち放しコンクリートは化粧打ち放しコンクリートへと変身する。

こういった具合に、まず本来建物を構成するために必要な「原型」としての要素が存在し、その要素の「見栄え」を改善するためにプラスアルファで加えるものや作業を「化粧」と呼んできたわけだ。人間が。元々存在する目鼻口肌などの見栄えを改善するための作業を「化粧」と呼ぶのと同じである。

一方で、「原型」となる要素が無く、元々そこにはない要素を新たに加えて、模様やシンボル性などを加える行為および加えた要素自体の方は、「装飾」ということになる。

化粧と装飾を、もう一度具体的な事例で考えてみよう。

・元々ある原型としての顔にメイクをするのは「化粧」で、元々ない図柄を身体に描くタトゥーは「装飾」。

・元々ある原型としてのボード壁に、下地のボード割りを活かして綺麗に目地割りをするのは「化粧」で、ボードの上に水玉模様を描くのは「装飾」。

・元々ある原型としてのコンクリート構造体を、コンクリートを打つ際に型枠やセパレーターをきちんと割り付け美観を整えるのが「化粧」で、ブロック積の壁の上にモルタルを塗って型枠やセパレーターを摸したパターンを描いた化粧打ち放しコンクリートもどきの壁は「装飾」。

こんな具合であろうか。

化粧と装飾を整理した後で、再度、日本の近代建築から現代建築にかけての状況を考えてみると、「装飾」はことごとく排除されてきたが、実は「化粧」の方は表立って語られることはないものの、こっそりと、それなりに大切にされてきたように思える。明文化や理論化はされなかったものの、日本では近現代建築においても「化粧」の概念や伝統は存在し続け、それがかつて「ジャパンクオリティ」と呼ばれた高品質の建築を誕生させる原動力となって来たのではあるまいか。「化粧」は、実は「建築の誕生」をもたらす非常に重要な視点かもしれないとの思いに至った。

山梨知彦の化粧歴

一度化粧に対して肯定的な立場をとりはじめると、「化粧」について、思い当たることがたくさん出てき始めた。無自覚の中で施してきた化粧ゆえに、適切な例かはわからないが、思い返してみれば、これまで僕自身も多くのプロジェクトの中で、こっそりと「化粧」を実践してきたことを思い出した。

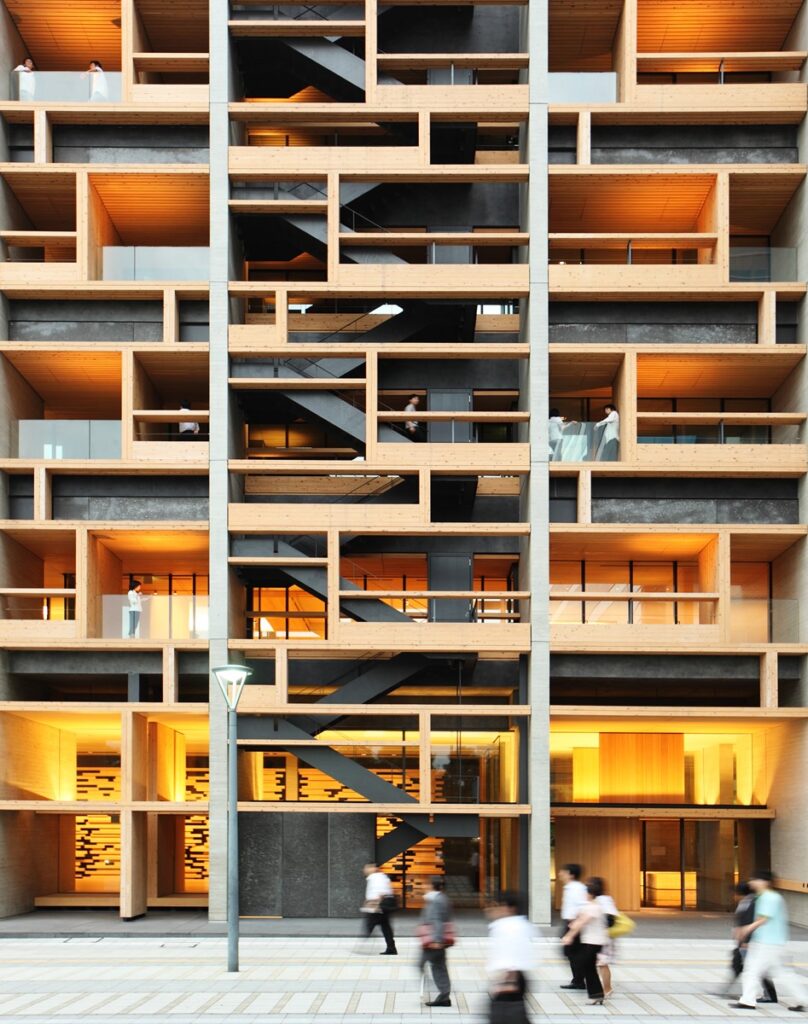

乃村工藝社本社ビル(写真1)は、制振ブレースの存在が外観の特徴を生み出しているが、ブレース材にはその倒れた角度の違いにより3種類に色分けして「化粧」を施している。(意匠的にいい感じで倒れているブレースは目立つように白、まあまあ許せる角度のブレースはグレー、角度が急もしくは垂直でイメージに合わないブレースは黒にして目立たないようにしてみた。ブレースは実はすべて同じ通り芯に配してあるのだが、この塗分けにより奥行きが異なった位置に建っているように見えるため、ファサードに疑似的なデプスを生み出している。

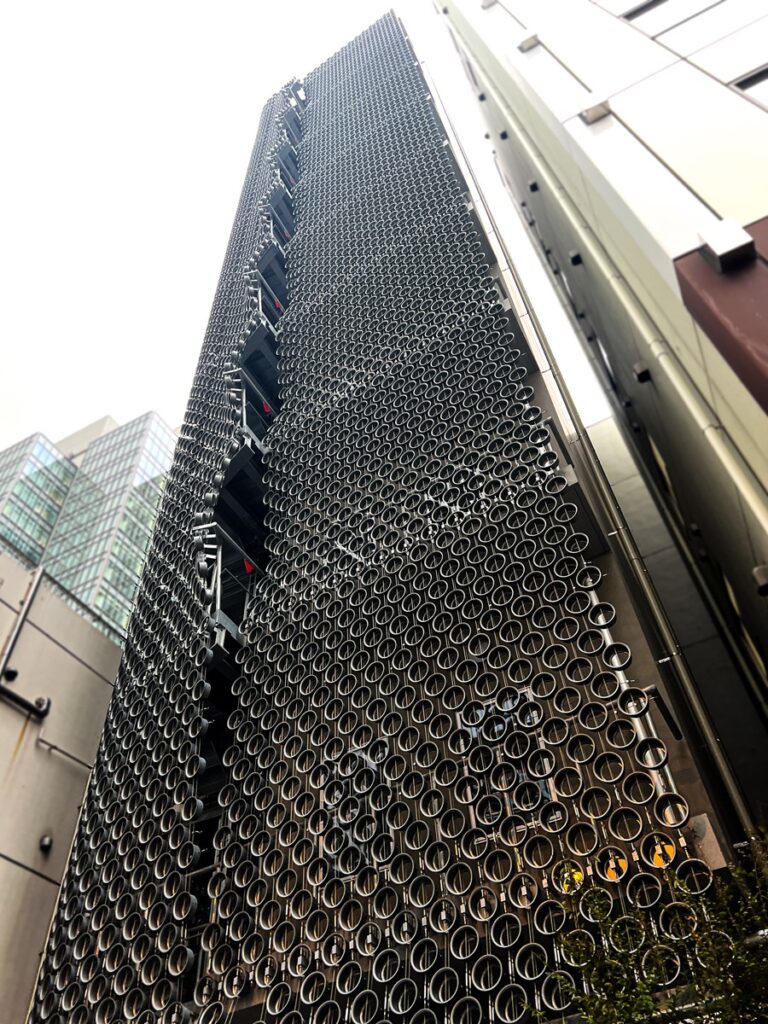

神保町シアタービルでは(写真2)、制振要素を兼ねた外装が鋼板で出来ていることを可視化するため、開口部では、鉄板の小口を外側に向けた霧除けを化粧部材として設置して、極薄の鉄板で出来ていることを可視化している。

長崎県庁(写真3)では、内外の各所に化粧打ち放しコンクリート仕上げを用いているが、実はここでも化粧を施してある。

通常、化粧打ち放しコンクリートの壁は、素材を極力生かすために、透明色の撥水材を塗布する程度の化粧に止める。時に全体のトーンが明るすぎる/暗すぎるなどを感じた場合には、撥水材に色粉を加え明るめ/くら目へと若干のコントロールを試みる場合もあるが、部分で色を変えることはまずない。

長崎県庁舎では、水平に伸びるRCスラブを強調するために、床スラブや庇のエッジ、奥となる垂直の壁部分、更に奥となる柱などを明るさの異なる撥水材で塗り分け化粧を施し、目鼻立ちをはっきりとさせることを狙った(写真4、5)。

こんな具合に、「化粧」はあらわしとはまた違った美学があり、「建築の誕生」につながるルートの一つではないかと思うようになった。

「装飾」から建築を生み出す

さて化粧の方の可能性が見えてきたところで、もう一つの大きな課題、「装飾」から建築を生み出すことへと話をすすめよう。

冒頭に紹介したとおり、ロースの「装飾と罪」以来、我々は装飾を見ると思考停止をしてしまう金縛りの状態にあるわけだが、そろそろこの呪縛から抜け出し、より豊かな建築をうみだすためのチャレンジを仕掛ける必要があるのではなかろうか。

僕自身が、「装飾」についてチャレンジする必要を感じるのは、僕自身のライフワークのでもある「都市部における大型の建物での木材の利用」というテーマについて考えているときに遭遇するジレンマである。

都心の防火地域で大型の木造建築をつくる場合、事実上、木造耐火構造を採用する必要があるのだが、実はこの木造耐火構造自体が、どこからどこまでが本質で、化粧で、はたまた装飾なのかを見定めることが極めて難しい代物となっている。木造耐火構造では、一般的にはモルタルや不燃ボードなど非木材による燃え止まり層が必要なので、この材料を素直に「あらわし」で使ったら、実は木材が見えず、見えるのはモルタルや不燃ボードである。従って木造に見せるには、表面を木材でカバーしなければならない。

この木材のカバーは「化粧」なのだろうか、それとも「装飾」なのだろうか? 柱はそもそも本質的に必要であるから、それを木材で覆うことは「化粧」である、と考えられるが、それならば木造耐火構造の柱を木材で「化粧」したものと、S造を耐火被覆した柱を木材で「装飾」した柱との違いは何であろうか?

こうまでして木造にこだわるよりも、もっとストレートに「装飾として木材を使う」社会が納得して共有できるストーリーを構築し、木質「装飾」から「建築」を誕生させることを考えるべきとの思いを強くしている。

木造耐火構造に限らず、「装飾」を肯定的に捉え、そこからから建築を誕生させることに今大きな可能性を感じ始め、今後の建築デザインの大きなテーマになっている気がしている。

山梨知彦(やまなしともひこ):1960年生まれ。1984年東京藝術大学建築科卒業。1986年東京大学大学院都市工学専攻課程修了、日建設計に入社。現在、チーフデザインオフィサー、常務執行役員。建築設計の実務を通して、環境建築やBIMやデジタルデザインの実践を行っているほか、木材会館などの設計を通じて、「都市建築における木材の復権」を提唱している。日本建築学会賞、グッドデザイン賞、東京建築賞などの審査員も務めている。代表作に「神保町シアタービル」「乃村工藝社」「木材会館」「ホキ美術館」「NBF大崎ビル(ソニーシティ大崎)」「三井住友銀行本店ビル」「ラゾーナ川崎東芝ビル」「桐朋学園大学調布キャンパス1号館」「On the water」「長崎県庁舎」ほか。受賞 「RIBA Award for International Excellence(桐朋学園大学調布キャンパス1号館)「Mipim Asia(木材会館)」、「日本建築大賞(ホキ美術館)」、「日本建築学会作品賞(NBF大崎ビル、桐朋学園大学調布キャンパス1号館)」、「BCS賞(飯田橋ファーストビル、ホキ美術館、木材会館、NBF大崎ビルにて受賞)」ほか。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。これまでの記事はこちら↓。