本日6月21日(日)午後11時より、TBSの人気番組「情熱大陸」にて、「藤森照信/まるでジブリの世界!?自然と調和し共存する、独創的な建築」が放送される。「ようやく来たか!」という感じである。

私(宮沢)は藤森さんが建築家になる前、普通の建築史家(でもないか?)の頃からたびたび取材していた。建築家になってからは藤森好きが高じて、「藤森照信 異端からの逆転」という大特集を日経アーキテクチュア2017年8月24日号で企画したこともある。

この特集では、国内で見られる藤森建築をほぼすべて見て回った(役得だなあ)。そこで、今日、皆さんが「情熱大陸」をご覧になる前に、番組では触れられないであろう藤森建築の“本当のすごさ”について知っていただきたい。

おそらくこの番組では、藤森建築の独特の形態や素材感に着目し、「ツルッとしたモダニズムにはないワクワク感がたまらない!」というような紹介がされると思う(見たわけではないが)。それは、藤森建築の特質の1つであることは間違いないし、誰が見てもそう思う。私が付け加えておきたいのは、藤森建築の「キワへのこだわり」だ。

「キワ」というのは「際」。建物と地面、あるいは建物と現実の「境界」のことだ。

一面、オカメザサの海

建築家デビュー作からそうだった。「神長官守矢史料館」(1991年、長野県茅野市)は、オカメザサの“緑の海”の中に立つ。

オカメザサの海は、藤森氏が好きな手法で、これが最もダイナミックに使われているのは「ラムネ温泉」(2005年、大分県竹田市)。

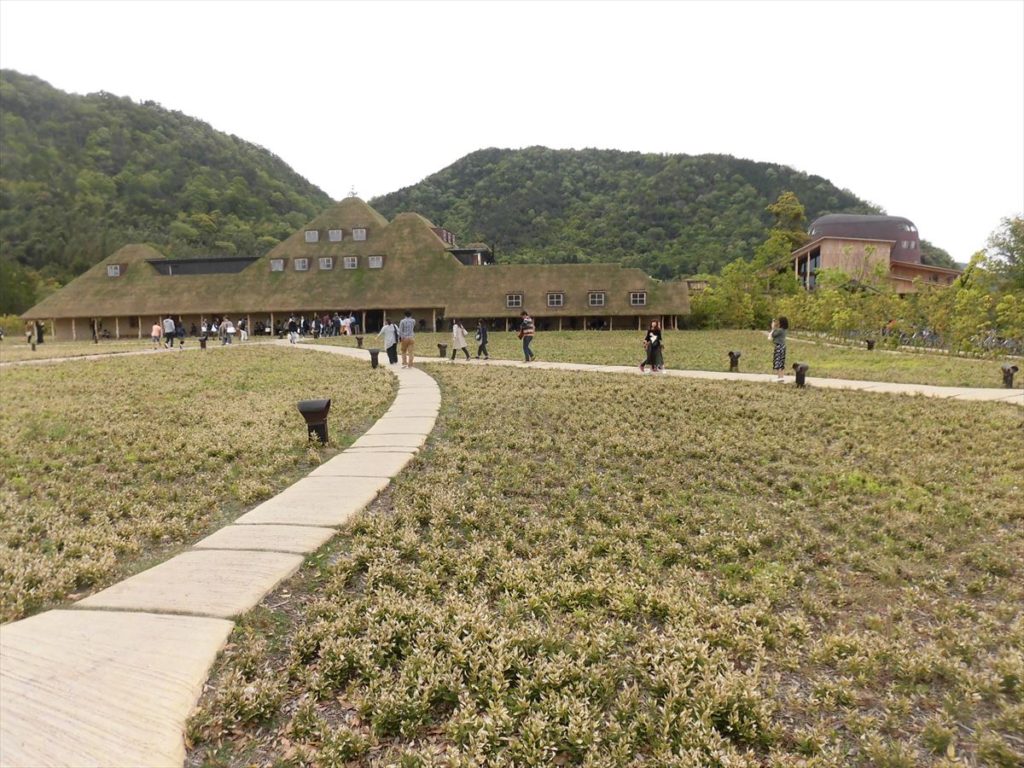

オカメザサに限らず、一面の緑の海に浮かぶようなのが、「ラコリーナ近江八幡」(2015年~)。まるで映画「フィールド・オブ・ドリームス」のラストシーンのよう。

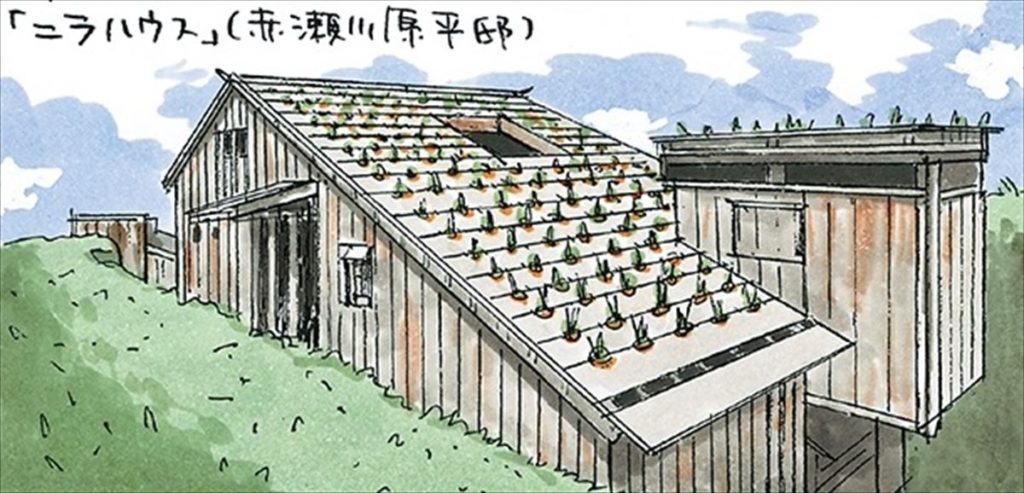

個人宅なので見学はできないが、「ニラハウス」(1997年)では、前面道路のガードレールを、芝で覆っている。藤森氏が「土まんじゅう」と呼ぶ手法だ。

徐々に違和感を和らげる

「藤森さんは植物が好きなんだなあ」。その感想は間違ってはいないが、私が言いたいのはそんな単純な話ではない。

例えば、有名な「高過庵(たかすぎあん)」(2004年、茅野市)を考えてみよう。この建物がもし、普通の鉄骨の柱の上にあったら、ちょっとバカみたいに見える。それが、樹木の上にあることで、地面から徐々に違和感を緩和していく。

隣接して立つ「空飛ぶ泥船」(2010年)は、丸太のはしごのような、非工業的な支柱から吊るされている。

藤森建築における「境界」の重要性を確信したのは、「多治見市モザイクタイルミュージアム」(2016年、岐阜県多治見市)。藤森建築のなかでも飛び抜けて現実離れした形のこの施設。建物だけを見たら「リアリー?」と思うだろう。だが、実際に現地を訪れると、それほど違和感を抱かずにすっと建物に入ってしまう。それは、すりばちのように掘り下げた前庭の効果だ。

緩やかな斜面をカーブに導かれて下がっていくうちに、現実から徐々に藤森ワールドに吸い込まれていく。

この「キワ」の工夫こそが、遊園地と藤森ワールドの決定的な違いなのだと思った。

こんな手法があったのか!

そう思って、これまで見た藤森建築を振り返ってみると、こんなのもあった。「ねむの木こども美術館」(2006年、静岡県掛川市)だ。建物と地面のキワをよく見てほしい。

なんと、植物の絵!!

これまで多くの建築を見てきたが、こんな手法をほかに知らない。おそるべし、境界の魔術師(キワモノ師?)

今日の放送はぜひ、「キワ」に注目して見てほしい。全く映らないかもしれないけれど。(宮沢洋)