古巣の「日経アーキテクチュア」のデスクの1人、木村駿・副編集長から新著『建設DX』(日経BP、2020年11月10日発刊)が届いた。テレワーク下でもあれほど本誌の記事を生産しながら、いつの間にか単著を1冊書き上げてしまうのは、さすが木村デスク。このサイトではもっぱら意匠系の話を書いている私だが、後輩の本に刺激されて、たまには技術系の話を書いてみようと思い立った。

オチを先に言うと、前川國男が生きていたら、「DX」をデザインに取り込もうと奮闘するのではないか、という話である。

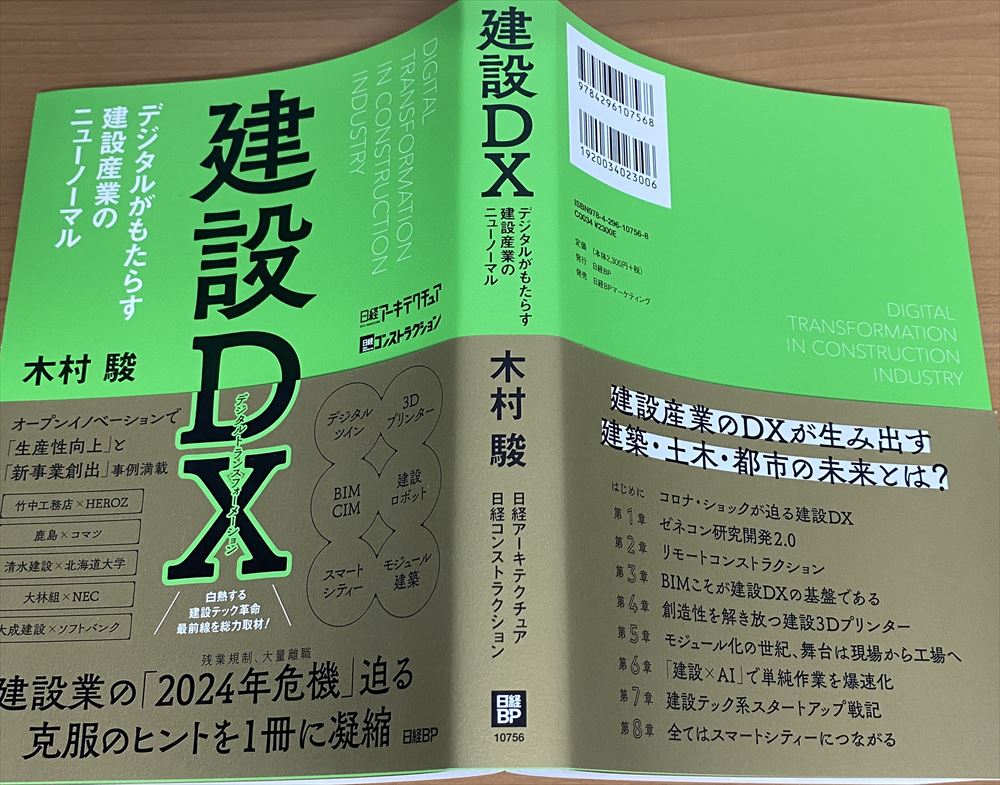

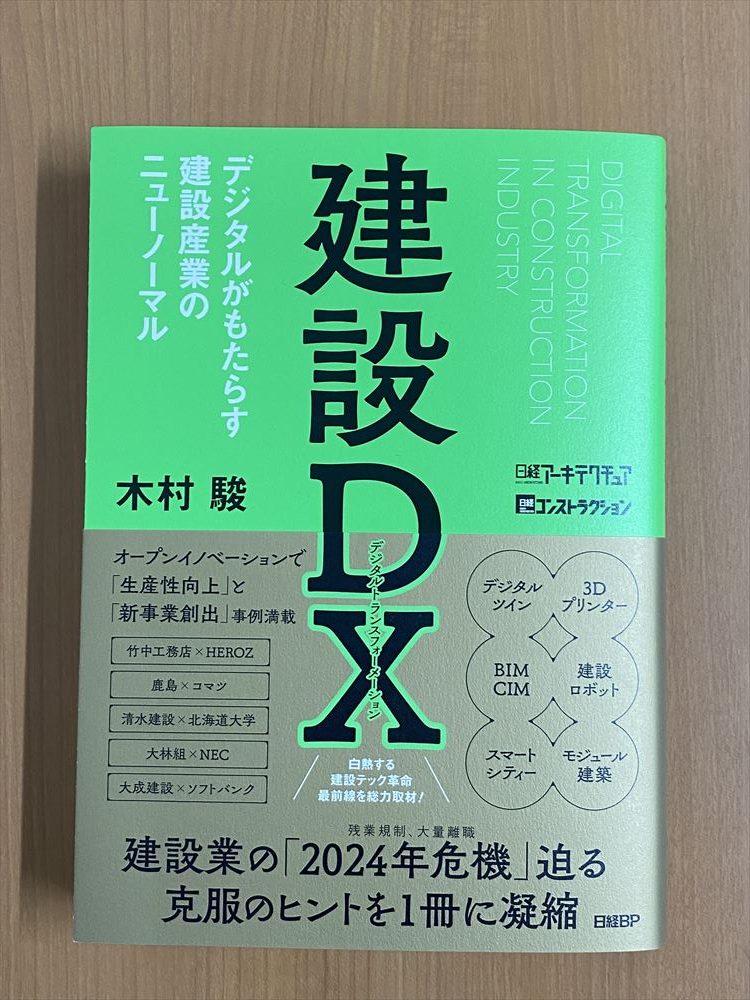

そもそも「DX」って何? そこでつまづいているあなたは、かなりヤバいです。DXは「デジタル・トランスフォーメーション」の略。書籍のカバー裏には、こう書かれている。

「アナログ産業」の代表格とみなされてきた建設産業は、いかにDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むべきか。2018年10月発行の前作「建設テック革命 アナログな建設産業が最新テクノロジーで生まれ変わる」で深堀りした土木分野のその後と、建築・都市分野の動向を、専門記者が豊富な事例を基に描く。

著者の木村デスクは、建築学科の出身だが、長い間、土木雑誌の「日経コンストラクション」で活躍していた。前作『建設テック革命』は、土木雑誌時代に書いたもので、かなり売れた。土木は国を挙げてデジタルシフトに力を入れているから、エンジニアも自治体の役人も興味を持たざるを得ない。

木村デスクが日経アーキテクチュアに異動してきてから約2年。続編となる本書は、建築分野が舞台となっている。A5判、416ページ、2300円+税。日経アーキテクチュアの技術系記事を2年分まとめて読むようなお得な本だ。目次はこんな感じ。

はじめに コロナ・ショックが迫る建設DX

第1章 ゼネコン研究開発2.0

第2章 リモートコンストラクション

第3章 BIMこそが建設DXの基盤である

第4章 創造性を解き放つ建設3Dプリンター

第5章 モジュール化の世紀、舞台は現場から工場へ

第6章 「建設×AI」で単純作業を爆速化

第7章 建設テック系スタートアップ戦記

第8章 全てはスマートシティーにつながる

「はじめに」では、「2024年危機」が建設業界を変える、と危機感を煽っている。今、建設会社が躍起になって施工省力化やロボット施工、リモート施工(本書で言うところの「DX」)に取り組んでいるのは、2024年4月に適用となる「建設分野の時間外労働(残業時間)上限規制」が背景にある、としている。加えて、建設技能者の大量離職により、建設現場は激変する。一体、どういう方向に変わるのか、という本である。

DXを知らなかったという人も、これ1冊読めば1日で逆転できる。

「つくりやすさ」をデザインの種にしないのはなぜ?

建設技術の今を知るのにお薦めの本ではあるが、正直、「設計分野」の話は物足りなかった。いくつかゼネコン設計部の話は登場するが、専業設計事務所の話はほぼない。あの木村デスクがそんなことを思わないはずがなく、ストーリーにはまるネタを探しても見つからなかったということだろう。きっとそれが建築設計界の現実なのだ。

2024年以降、施工現場が劇的に変わる。さすがに、「無人施工以外はつくれなくなる」ということにはならないだろう。だが、今までのように人手が必要な意匠は、建設費が猛烈に高くなることは明らかだ。

前職の時代から不思議に思っていたのだが、なぜ、専業設計事務所の人は「つくりやすさ」をデザインの種にしないのだろう。「コンピュテーションナル・デザイン、ばんばんやっているぜ」と言われそうだが、設計者の方々が言うデジタル活用のほとんどは、「つくりたい形を実際の“もの”に落とし込むためにコンピューターを使う」という意味だ。つくりやすさからスタートしてデジタルを使っている人はほとんど聞かない。

で、ここで冒頭のイラストである。かつて、プレキャスト・コンクリートや打ち込み打ち込みタイルなど、つくりやすさや耐久性をデザインの種にしたのが、巨匠・前川國男だった。それもあってか、晩年はやや無難なデザインが多くなった感もあるが、建築界をリードする存在がバリバリの技術志向であったことは大きな意味があっただろう。前川が今、生きていたら、「無人施工ならではのデザイン」にトライしたのではないか。

前川がすごいものをデザインできなかったとしても、それを見た若手が「あんなロートルよりオレの方がいいものができる」と、続々とトライするかもしれない。前川のように巨匠でなくても、それなりに有名な人なら誰でもいい。残念ながらそういう先兵的な有名建築家が現在の意匠分野では思い浮かばない。

黒川紀章は「建設DX」の先駆者!

つくりやすさは、魅力的な空間に結びつかない…。そんな声が聞こえてきそうだ。私は、そんなことはないと思う。『建設DX』を読みながら、「私が設計の話題で取り上げるならこれかな」と思い浮かべたのは、「吹田スタジアム」(設計・施工:竹中工務店、2015年)。ちょっと古いが、今年の日本建築学会賞作品賞を受賞した“ニュースな建築”だ。

スタジアムとしては破格のローコスト建築(寄付金と助成金だけでできている)で、プレキャストはもちろん、あらゆるコストダウンのアイデアを取り入れている。その直線を多用したデザインは、「空間」として面白い。競技場というと曲線、曲面が当たり前になっているが、なんだ直線だってドラマチックにできるじゃないかと、現地を見たときに感心した。これが日本建築学会賞の「作品賞」を受賞したのはエポックだと思う。コロナ自粛中の発表であまり話題にならなかったので、ここで特記しておきたい。(画像を見たい人はこのユーチューブへ→https://www.youtube.com/watch?v=kBsXUvxpPW8)

そして、『建設DX』を読みながら、もう1つ思い浮かべた建築がある。同書の第5章、「モジュール化の世紀、舞台は現場から工場へ」という部分を読んでいて、「これって中銀カプセルタワー(1972年)じゃん」と思った。

あのカプセル住居は、内装や家具まですべて工場で仕上げられ、トラックで運ばれて構造コア(中はエレベーターと階段)に取り付けられた。カプセルのサイズはトラックが輸送できるサイズということで決定した。

中銀カプセルタワーというと、「メタボリズムの象徴」として扱われ、それゆえに「カプセルの交換が前提だったのに、実際には1つも交換されていない」と失敗作の烙印を押されてしまうが、「DX時代の先駆け」と位置付ければ俄然、輝きを増す。

これは妄想だが、あの老朽化したカプセルをいったん全部取り外して、コアを補強したうえで、新しいカプセルを無人施工で取り付けたらどうだろうか。できそうな形だ。完全無人施工によるカプセルタワー再生は、世界的に大きな話題になるだろう。きっと天国の黒川紀章先生も高笑いするはず…。

うーん、技術の話を書いても結局、そういう方向に話が行ってしまう。まあ、そのように読者の妄想を膨らませるのは良い本の証しだと思うので、ぜひ『建設DX』、手にとって読んでみてほしい。(宮沢洋)

『建設DX』:アマゾンはこちら。