パリのポンピドゥー・センターは大規模な改修工事のために2025年末から約5年間の休館を予定している。工事前にもう一度写真を撮りに行こうと調べていたら、筆者(宮沢)の訪仏中にちょうどノーマン・フォスター展をやっていることが分かった。ハイテク建築の先駆作であるポンピドゥーセンター(設計:リチャード・ロジャース+レンゾ・ピアノ、1977年)で、ロジャースの盟友であるハイテク建築の巨匠、ノーマン・フォスターの展覧会。これは見なくては!

フォスターとロジャースがそれぞれのパートナーと「チーム4」を結成したのは1963年(1967年に解散)。それからちょうど60年の節目となる大回顧展。副館長のフレデリック・ミゲルーのキュレーションで実現した。フォスターは1935年生まれで今年88歳となる。

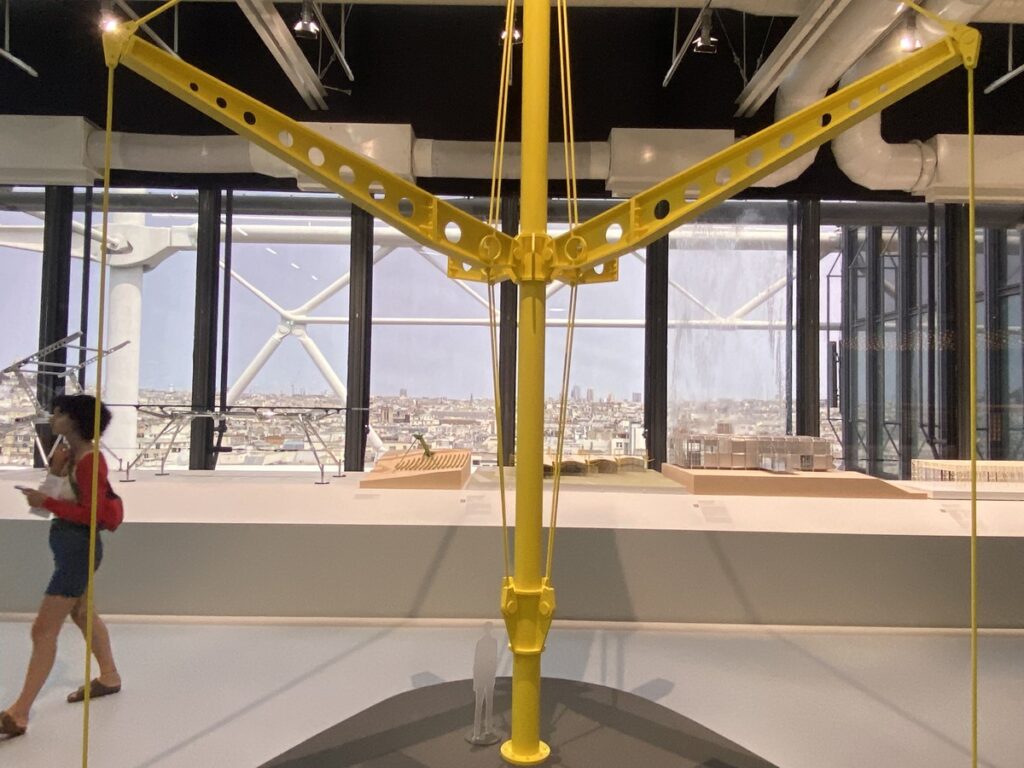

会場は最上階にあるギャラリー1。約2200m2。

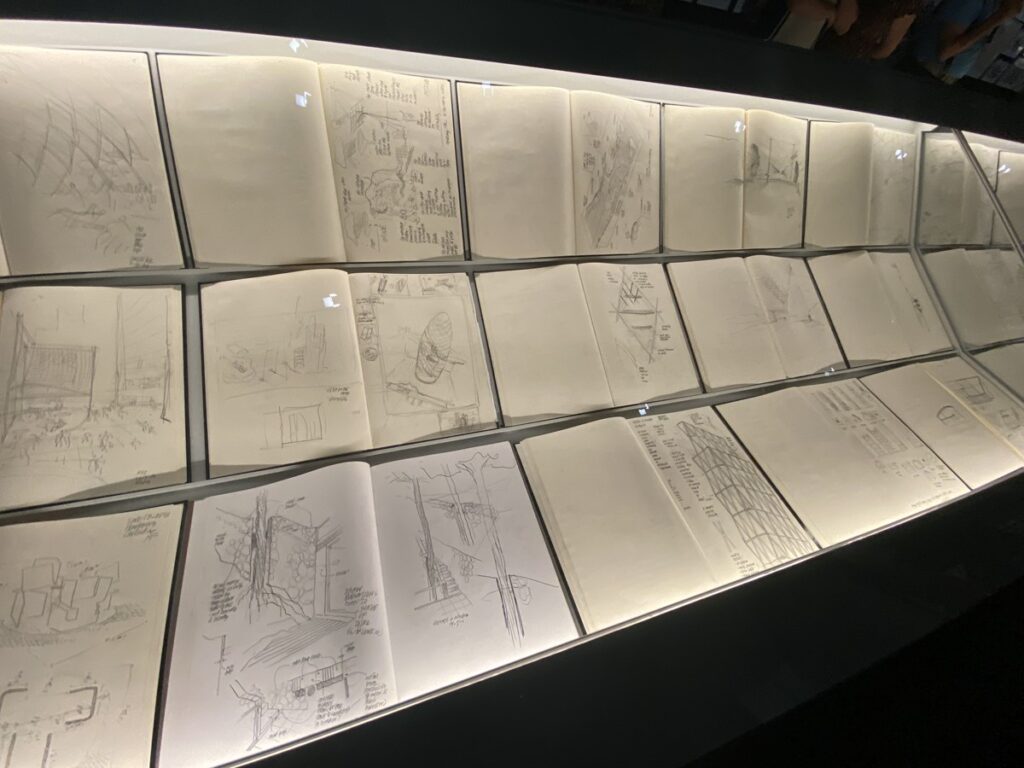

最初のエリアは、学生時代から現在まで、フォスター自身によるスケッチがずらっと並ぶ。ほとんど説明がなく、ひたすらスケッチを見せる。

暗がりのスケッチエリアが終わると、視界がぱっと明るくなり、メインの展示エリアへ。

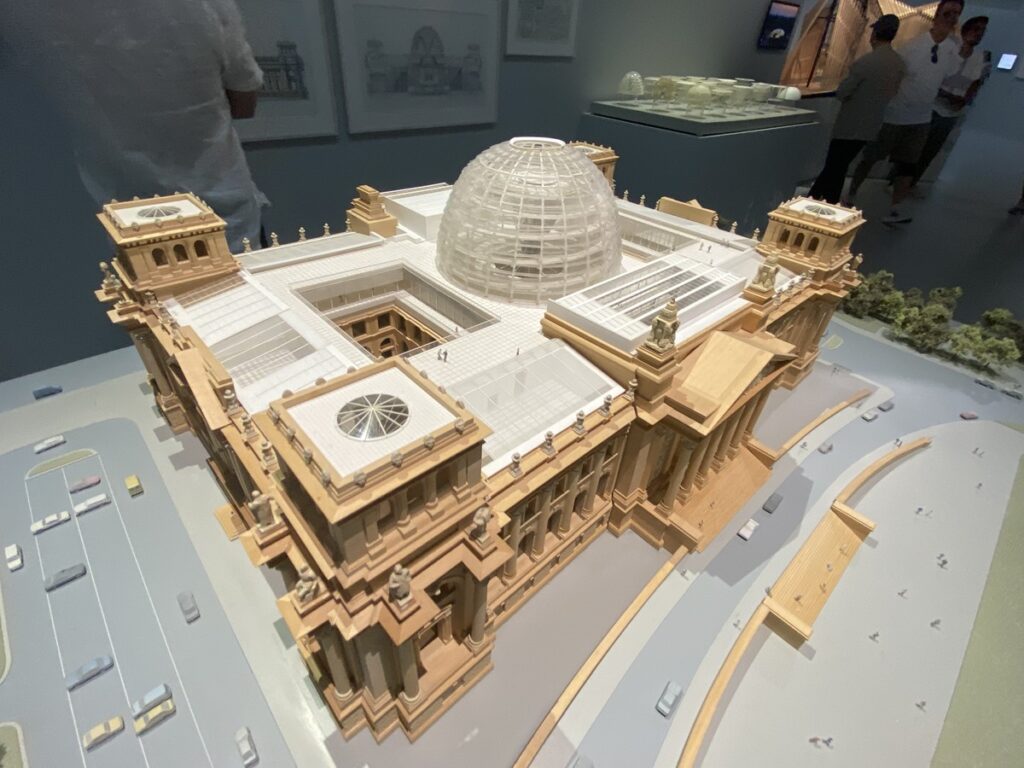

「自然と都市化」「スキン&ボーン」「バーティカル・シティ」「歴史と伝統」「プランニング&プレース」「ネットワークとモビリティ」「未来と展望」という8つのテーマに分かれているが、天井までの間仕切り壁はほとんど使わず、まるで展示場のように広々と空間を見せる。

ここも個々のプロジェクトの長々とした説明文はない。詳細は2次元バーコードでWEBに飛ばし、説明パネルは最小限。よく探さないと見つからないほど小さい。

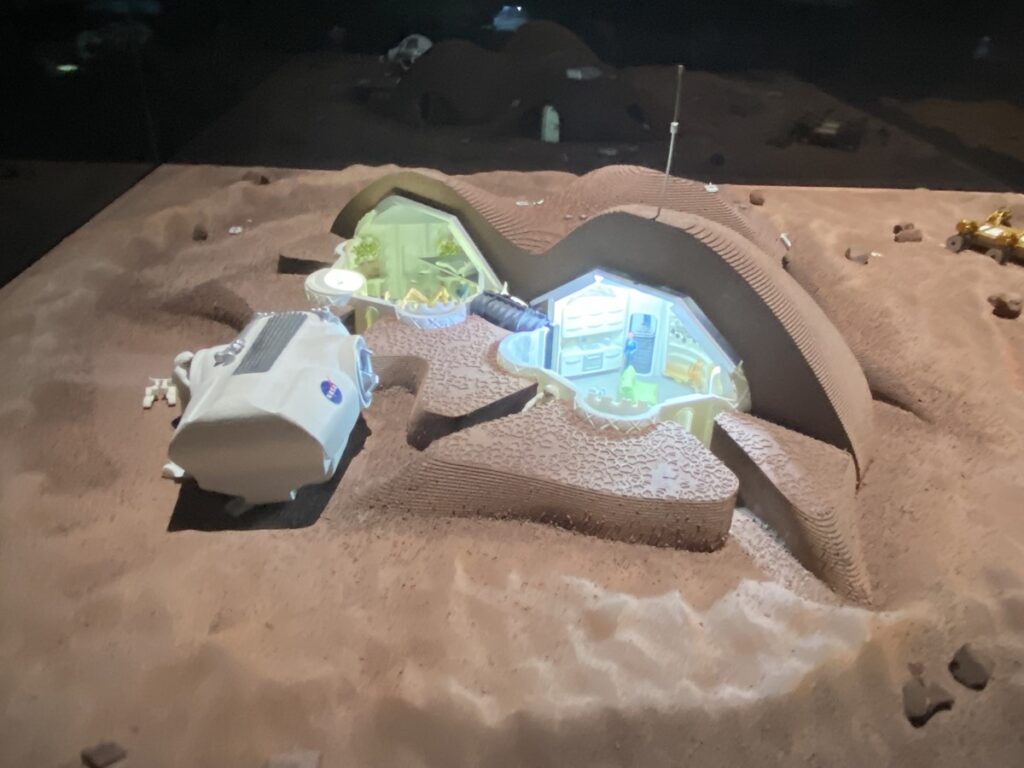

筆者はいちいち説明パネル(仏文+英文)を読まなかったが、それでもメッセージは伝わる。形そのもので意味が伝わるのだ。そうなるように展示模型も見せ方をいろいろと工夫している。

入館料は17ユーロ(約2600円)と決して安くはないが、会場内には多くの人が見に来ていて驚いた。

2018年の安藤忠雄展@ポンピドゥーはこんなだった

筆者は5年前の2018年にポンピドゥーセンターで行われた安藤忠雄展も見た。写真データを調べていたら。そのときの写真も見つかったので参考にお見せしよう。正確に言うと会期中(2018年10月10日〜12月31日)ではなく、内覧会(2018年10月8日)の写真だ。安藤氏本人が会場を案内してくれた。

会場はギャラリー3。このときの安藤忠雄展は、日本で2017年9月から約3カ月間、国立新美術館(東京・六本木)で開催され、約30万人を動員した「安藤忠雄展―挑戦―」を再構成したもの。これも、ポンピドー・センターの副館長であるフレデリック・ミゲルー氏がキュレーションを担当した。

やはり、フォスター展と同様、説明パネルは最小限。これが何を意味するかというと、「建築にあまり詳しくない人に向けて発信したい」という意思の表れだろう。そして、「プロジェクトの形そのものでメッセージは伝わる」という自信の表れ。

これは筆者が日本で最近見た「へザウィック・スタジオ展」(@森美術館・東京シティビュー、2023年3月17日~6月4日)でも感じたことだ。

トーマス・へザウィック展、「愛される建築」を力強く語る愛すべき建築家の魅力と伝え方

もちろん、それだけが目指す建築像ではないと思うが、近年の日本の建築にそういう圧倒的な造形力が欠けていることは否めない。試しに建築賞の審査も、応募書類の字数制限を決めてみたらどうだろう。審査する側も全力も読めるし、応募する側もきっとプレゼン能力が高まる…。巨匠・フォスターの展示を見て、そんなことを思ったのであった。

ちなみに筆者は今年もJIA日本建築大賞および優秀建築選2023の審査員を務めさせていただく。https://www.jia.or.jp/news/2777/

応募は8月1日まで。奮ってご応募ください。(宮沢洋)