ブラジルに移住して11年になる藤井勇人氏(隈研吾建築都市設計事務所ブラジル担当室長)に、同国のウィズ・コロナの実情を寄稿してもらった。全4回の最終回となる今回は、建築や都市の変化について、現地の建築実務者たちに話を聞いた。(ここまでBUNGA NET)

3回にわたってブラジルのウィズ・コロナの生活を見てきたが、最終回である今回は、都市や建築が今後どのように変わっていくのか、ブラジルで活躍する建築家や建築関係者の友人たちへのインタビューを通して彼らがこの状況をどう捉え、どう立ち向かって行っているのかをお伝えしたい。

ブラジルでは今現在、ChAdOx1(英オックスフォード大学と製薬会社アストラゼネカ社)とCoronavac(中国シノバック社)、さらにもう2つの新型コロナウイルスワクチンの最終治験が、世界でも最速のスピードと規模感で行われている。しかしながら、ワクチンが承認されれば我々の生活は以前のように戻るのだろうか。

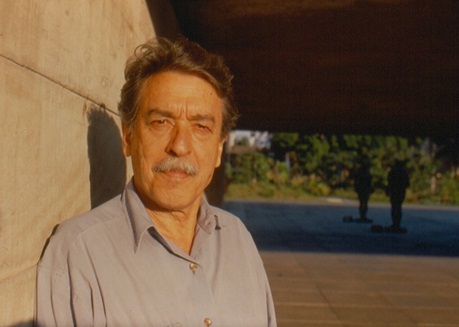

ブラジル建築界の巨匠でプリツカー賞受賞者のパウロ・メンデス・ダ・ホッシャ(1928年生まれ)は、「パンデミックが来たこと自体はごく自然の当たり前のことで、新しいものでも何物でもない。むしろ我々人間が自然界において一体何者であるのか、と言うことを考えるきっかけを与えてくれている」と、達観しているかのように語る。今年で御年92歳を迎える彼は今日も歩いてセントロ(中心街)にある事務所へ通勤する。

世界的なブラジル人建築写真家で世界中を飛び回っていたレオナルド・フィノッチは、このコロナ禍の瞬間を写真家として記録し続けなければいけないという使命感で、ラテンアメリカ最大の公共墓地Vila Formosaを定期的にドローンで記録する。私立墓地とは違い、この墓地にはCOVID-19の犠牲となった遺体が、葬儀もされることなく、家族との連絡も取れないまま連行されてくる。いわば、隠蔽することのできない現実がそこにはある。

彼の写真は建築家の作品以外にも、世界中のアーバンスケープを通して建築や都市計画がいかに人々の生活や社会条件を変容させていくかを訴えてきた。このような困難な時だからこそ現実の街の姿を記録し続ける重要性を説き、この「NECRO.POLIS.TICS」と題された写真シリーズが、世界から冷ややかな目で見られている現政権の政策に対するアンチテーゼになり得ると考えている。

日本式の「玄関」に注目、「ピロティ」は再考の余地?

エスコーラ・ダ・シダーヂ建築大学で教鞭を取り、来年開催に延期となったドバイ万博のブラジル館の設計を手がけるジョゼ・パウロ・ゴウヴェアは、日本の住宅にヒントを見る。例えば、日本の住宅には大きさにかかわらず必ずと言っていいほど「玄関」が設けられているが、衛生環境を考える上で家の中に外部の菌を持ち込まないというとても重要な役割を果たしているという。

ブラジルの住宅にも50年代までは玄関のような前室スペースが設置されていたが、昨今では特にサンパウロなどの大都市ではマンションの各戸面積が減少していることから、扉を開けたらすぐにリビングという間取りがほとんどであるため、玄関という空間がリバイバルするかもしれないと彼は言う。

一方で、ブラジル建築の特質でもあるピロティは、今後、議論の対象となりそうだ。都市は建築の一部であり、建築は都市の一部であると言う文脈から、ブラジルの建築(特に公共建築)はいかにして自然に人を集め、自由な活動をしてもらうことができるかが追及され、その有効な手段として、コルビュジエが提唱した近代建築の五原則の一つであるピロティが徹底的に使われて来た。

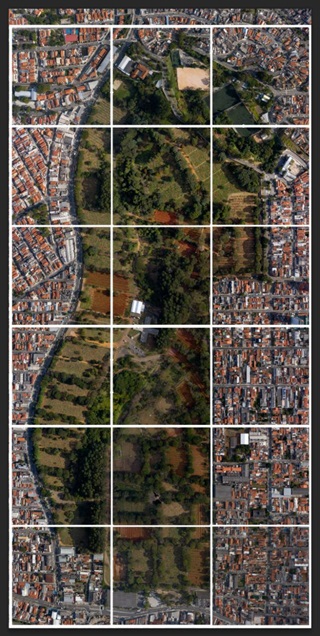

それはリナ・ボ・バルディのサンパウロ美術館や、ジョアン・ヴィラノーヴァ・アルチーガスのサンパウロ大学建築都市学部校舎(共に上の写真)、パウロ・メンデス・ダ・ホッシャのブラジル彫刻美術館などを見れば一目瞭然だ。ジョゼ・パウロはそのピロティに代表される、人が密集する半公共的空間に対する考え方自体が変わるのではないかと指摘する。今まで人を集めることが公共建築の大前提とされていただけに、この指摘はブラジル建築の今後を考える上でとても重要になるかもしれない。

公共空間を柔軟に変えてしまう実行力

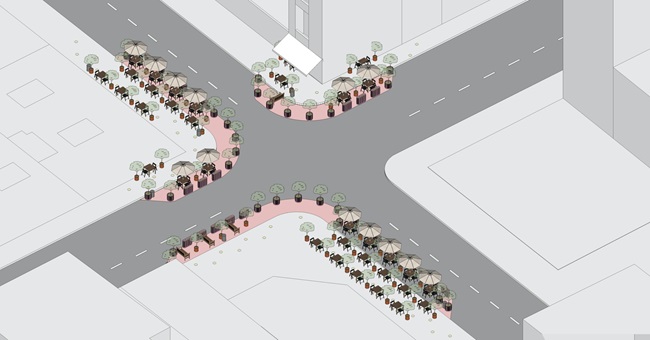

コロナ以降、具体的に実施が決定している提案もあるので紹介しよう。建築家ユニットのメトロ・アルキテットスが、グルメ評論家のアレシャンドレ・フォルベスとサンパウロ市と共同して、既存道路の縦列駐車スペースをバールやレストランの客席へ転用させるプロジェクト”Ocupa Rua (ストリートを占拠せよ)”がそれだ(下のパース)。

敷地はセントロ(中心街)の一角が対象で、有名レストランやバールの売り上げがコロナ禍で激減している中、彼ら飲食店を救済することが主な目的で、車道を狭め既存歩道を拡張し、机と椅子を置いてソーシャルディスタンスを取りながら飲食店の席数を少しでも増やそうというのがコンセプトだ。サンフランシスコで生まれた、車道の一部を転用して公共空間を生み出すパークレットの延長線上にあるものと言えるだろう。

世界的に有名なブラジル南部の環境都市クリチーバで、その都市計画を作り上げたジャイメ・レルネル元市長がかつて一夜にして独断でセントロ(中心街)の車道を潰して歩行者天国にしてしまったことは有名な逸話だが、こうした公共空間を柔軟に変えていく姿勢とそれを早期に実施する行政の連携が素晴らしい。ちなみに、レルネル元市長は来年リオで開催されるUIA世界大会の主催者である国際建築家連合の会長を務めた建築家でもある。

https://www.uia2021rio.archi/index_en.asp

人間力という名のインフラ

全4回にわたってブラジルの、特にサンパウロのウィズ・コロナの生活を書いて来た。私自身、外出自粛生活を続けながら、取材に外出するのも最低限にし、全てのインタビューはオンラインかメールで行った。今までの場合、インタビューをした後には貴重な時間を割いてくれてありがとうという意味で必ずハグをしていたのだが、今回は画面越しかメッセンジャー上に手を振るか親指を立てて終わるという実に虚しさが残るものだった。

とはいえ、対面できなくても彼らの温度は熱かった。今回、いろいろな方々からお話を伺って思ったのは、コロナ禍をきっかけに常識とされていたものを疑い、変化を恐れずに新しいものを形作っていく強い志だ。経済や市井は止まっても、彼らの思考や想いはとどまることなく、むしろさらにそれは加速しているのではないかと強く感じた。

ブラジルは確かに日本などの先進諸国と比べると、技術的なインフラはまだまだ課題が多い国であることに間違いはない。サンパウロのような大都市でさえ、大雨が降れば信号はほとんど止まり、大通りは洪水し、道が川になる。大都市から30分も行けば、ネットに繋がらないエリアはたくさんある。このコロナ禍で郵便を送ろうとしたら市内でも2週間以上かかるスピードだ。

しかしだ。だからこそ、彼らブラジル人は、困難に陥った時にどうするか、何をすべきか、何が必要かを知っている。それは何か。それはSolidariedade(相互扶助)という、技術でも何でもないもっとシンプルなもの。人間同士の助け合い、人間力だ。

電車に乗っている今にもピストルを突きつけて来そうな一見人相が悪い男性も、年配の方や妊婦が乗ってくれば、何の疑いもなく素直に席を譲る。ベビーカーで歩いていて車道を渡ろうとすると、まるで王様が通るかのように車からバイクまで全てを止めて横断させてくれる。松葉杖で坂を登っていると通りすがりの人が肩を貸して一緒に上まで歩いてくれる。これらは全て私の実体験である。些細なことかもしれないが、こうした日常の助け合いの積み重ねがブラジル人の人間力を育て、人に優しい社会を形成しているのだろう。人間力という名のインフラでこの国に勝る国はいまだ見たことがない。

最後になるが、少しでも多くの方に、このブラジルという国がサッカー、サンバ、コーヒー、加えて今回のCOVID-19ノーガード戦法だけではないということが届いていれば幸いだ。 (藤井勇人)

藤井勇人(ふじいはやと)

隈研吾建築都市設計事務所ブラジル担当室長、現地家電量販店の建築部門部長兼務。多感な時期をリオで過ごす。リオのスラム(ファヴェーラ)改造計画で早稲田大学理工学部建築学科を卒業。日本のWEB業界と建築業界で経験を積み、2009年ブラジルへ移住。建設会社勤務時代に「ジャパン・ハウス サンパウロ」の立ち上げを行う。建築のみならずブラジルと日本のデザイン・アート界の交流を促進することを人生の最大の命題にする。現行のブラジル国認定建築士(CAU)唯一の日本人。

https://www.instagram.com/hayatobr/

前回(第3回)の記事:世界のウィズ・コロナ@ブラジル03:コロナ禍で加速するファヴェーラ・トランスフォーメーション

第1回から読む:世界のウィズ・コロナ@ブラジル01:EU諸国がすっぽり2つ入ってしまう国で起こっているコロナのホントの話