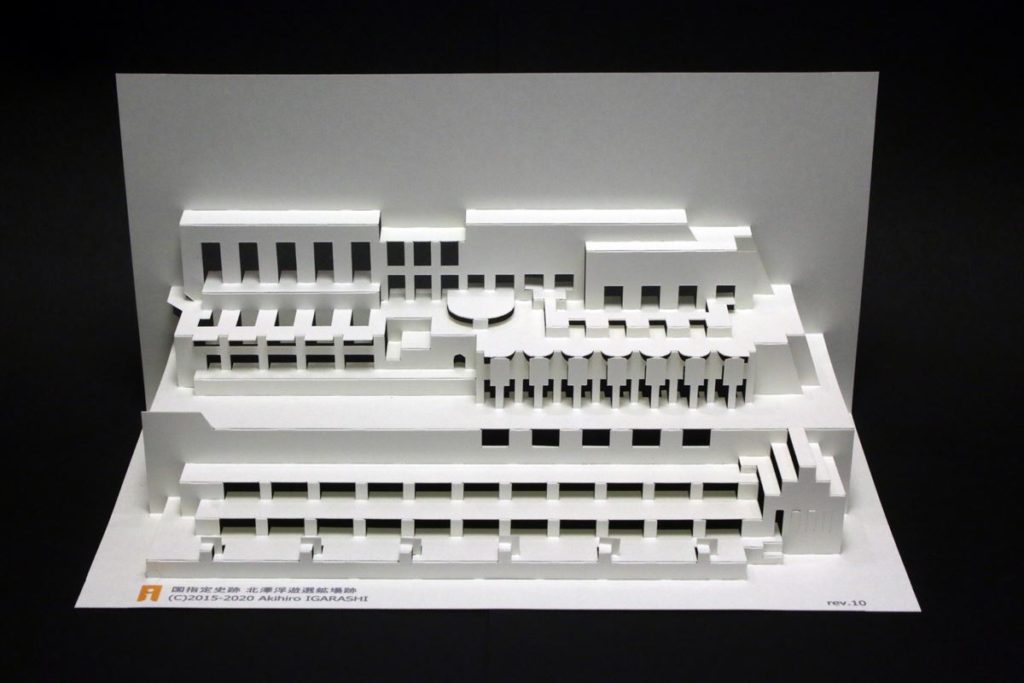

建築を楽しむ方法は無限にある。本シリーズ「建築の愛し方」では、「そんな方法があったのか!」「まさかそこまで!」と私(宮沢)が強く惹かれた建築LOVERたちを取り上げていく。今回は、建設会社設計部に勤務する傍ら、趣味の「折り紙建築」で驚異的な作品を発表している五十嵐暁浩氏(新潟市在住)の後編。折り紙建築との出会いや奥深さについて聞いた。

──折り紙建築との出会いは?

折り紙建築は東京工業大学の茶谷正洋先生(1934~2008年)が考案されたもので、出版当初からその存在は知っていました。自分でもやるようになったのは、13年ほど前です。子どもが小学生のとき、夏休みの自由課題のために、地元で行われた折り紙建築のワークショップに参加し、私もついていきました。そのときの講師が、茶谷さんの弟子である木原隆明さん(1951年生まれ)でした。私の師匠です。

子どもはすぐに飽きてしまったのですが、私はその面白さにはまり、木原さんに教えを請うようになりました。木原さんも新潟市にお住まいなんです。

──最初からCADで作図を?

最初は方眼紙を使っていましたが、ケント紙に転写する作業が面倒くさいんです。CADで描いてプリントしたほうが早いと思い、割と初期のころからCADで作業しています。

──13年間でいくつくらいの作品をつくったのですか?

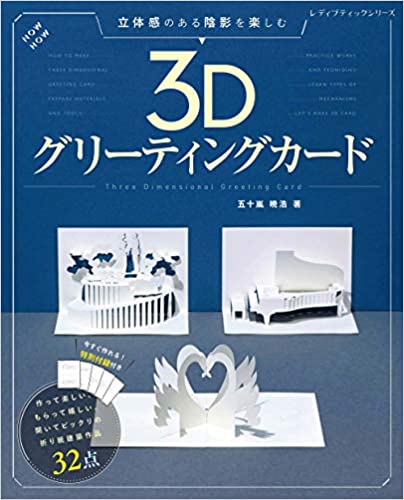

建築だと200作くらいですかね。建築以外もつくっていて、ポストカードの本も出しました。

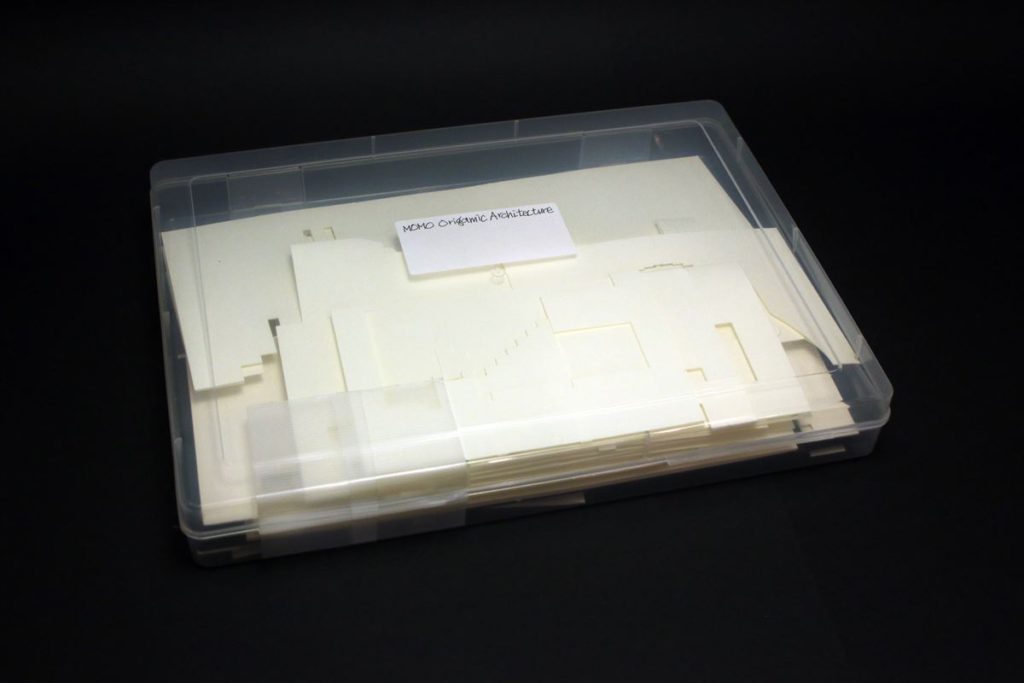

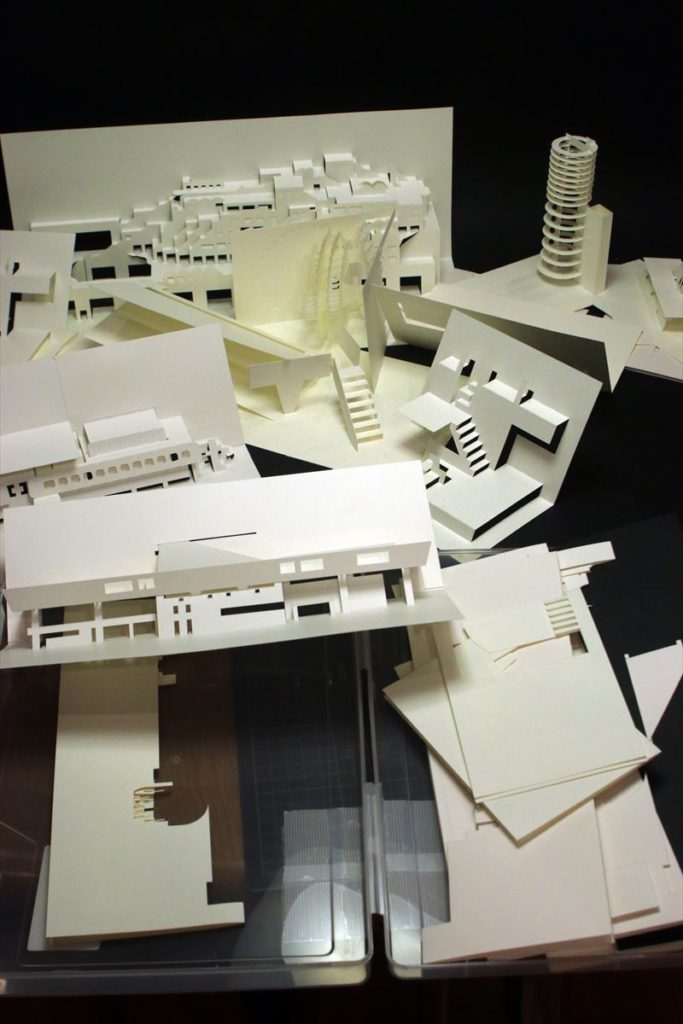

折り紙建築が趣味に向いていると思うのは、作品が折りたためるので、場所を取らないことです。私はこんな感じで収納しています。

──なるほど! 模型で部屋がいっぱいになって、家族に怒られることがありませんね。折り紙建築にこれほどはまった理由を自己分析すると?

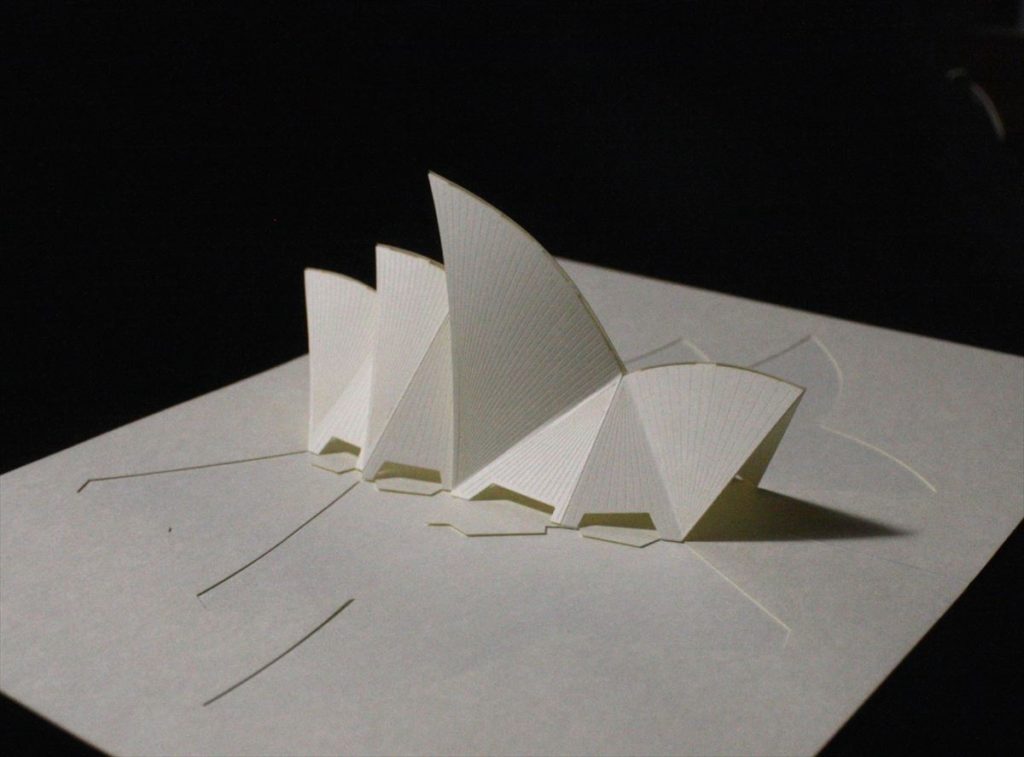

実際の設計の仕事では実現しにくい大胆な造形にチャレンジできるというのはありますね(笑)。

それと、ある程度できるようになってくると、誰もやったことがない表現にチャレンジしようという意欲が沸いてきます。建築をやっている人間はたいてい天邪鬼(あまのじゃく)ですから、真似ばかりでは嫌なんです。

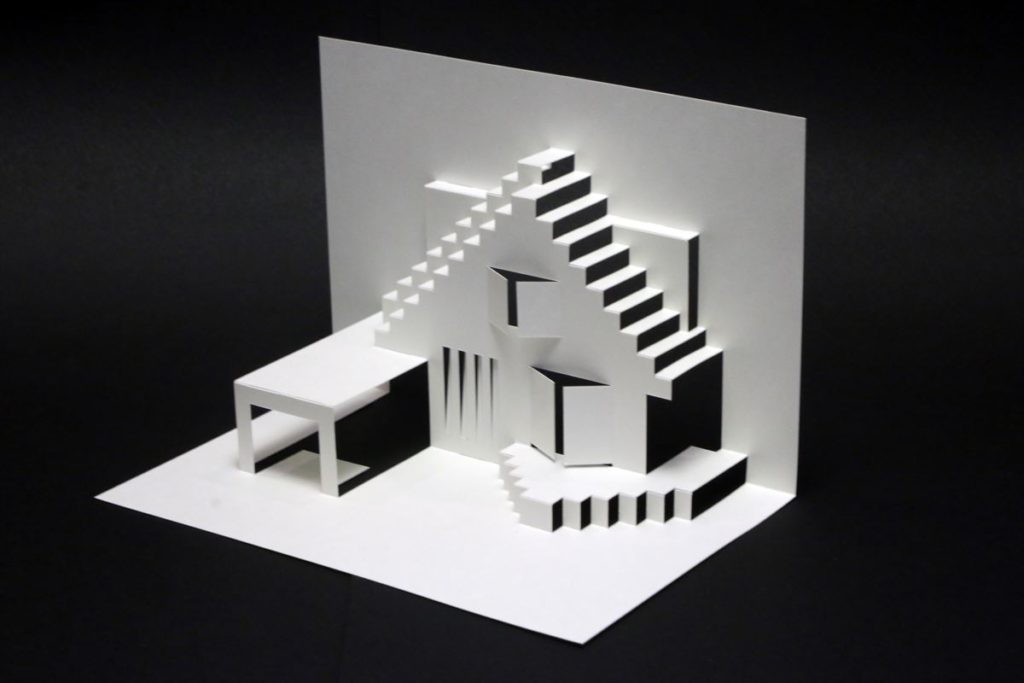

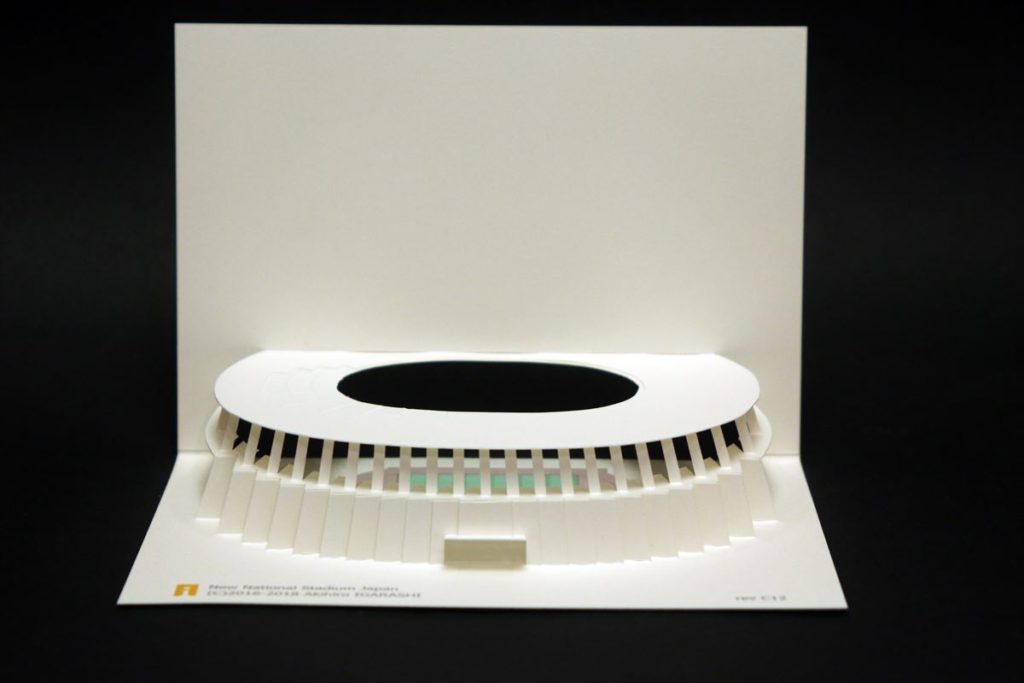

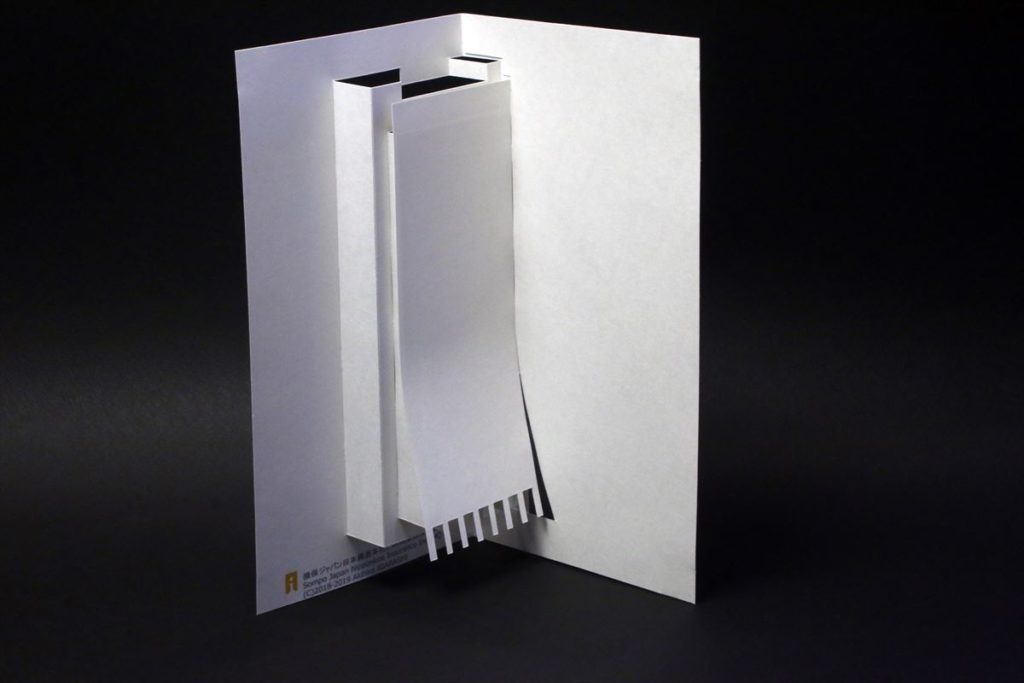

折り紙建築を考案された茶谷先生は本当にすごい人で、基本的な原理のほとんどは茶谷先生が発見されて、本にまとめられています。その隙間にあるものを発見していくのが後続の役目で、弟子の木原さんは「180度タイプ」というものを開発されました。例えば、こういうものです。

──これも、1枚の紙からできているんですか? “飛び出す絵本”のように、別の紙をくっつけているのかと思っていました。

いえ、1枚の紙を切っておこしたものです。“飛び出す絵本”のように、たくさんの紙を使って多彩な形を表現するのも素晴らしい世界だとは思いますが、あれは折り紙建築とは全く別分野だと思っています。折り紙建築は、「1枚の紙でできる」ことにこだわっていて、そこが面白さなんです。

──自分でヤマトインターナショナルをつくったときも、ここにちょっと紙を足せれば…と思いました。でも、それを簡略化して表現していくのが面白いですよね。

そうなんです。建築も似ていますが、制約があるから面白いんです。

──創設者の茶谷さん、180度タイプを考案した木原さんときて、孫弟子にあたる五十嵐さんが「3つ折りタイプ」を発見したんですね。

自分なりのオリジナリティーを出したいと思っていたので、1つの手法を示すことはできたかなと思います。

──「五十嵐式」とか、名前をつけたらどうですか。

いやいや。折り紙建築が世界的に有名になったのは、茶谷先生の「ORIGAMIC ARCHITECTURE(オリガミック・アーキテクチャー)」というネーミングが良かったと思うんです。フランク・ロイド・ライトの「ORGANIC ARCHITECTURE」のもじりで、粋ですよね。そんないいネーミングがあれば名前をつけたいですが、今のところは「3つ折りタイプ」で(笑)。

──さらなる新手法を発見して、再び世界に折り紙建築を発信してください。

うーん、どうなんでしょう。頑張ってはみますが、結果は「紙のみぞ知る」ですね。

──うまい! 今日はありがとうございました。

(イラスト:宮沢洋)

前回の記事:建築の愛し方01:世界初?「3つ折りタイプ」で折り紙建築に新風─五十嵐暁浩氏

※ドコモモのFacebookギャラリーはこちら→「The Gallery of MOMO Origamic Architecture」。