日建設計チーフデザインオフィサー、山梨知彦氏の連載第2回は、建築設計者ならば誰もが向き合うであろう「ファサード」がテーマ。山梨氏は、語源であるラテン語の「facies」(顔や外見)という言葉の中に、建物の「内/外」を「別物」として扱う意識が見え隠れしていると指摘する。(ここまでBUNGA NET編集部)

単純さやシンプルを旨としてデザインすることが正論と言われることの多い建築だが、前回は「単純/複雑」と題して、「複雑」にデザインする可能性もあるのではないか、との僕の想いを述べさせていただいた。これまで、建築を生み出す王道は、世の中が複雑であることを前提に、起こるであろうことを予想し、そのどれにも当てはまる平均値的な答えを「設計」することで単純な建築を目指すことだった。ところが複雑系の科学やコンピューターの登場により、複雑な状況をリアルタイムに捉えられるようになった現在では、「設計」するのではなく、複雑な状況をフィードバックして適切に「操作」することで新しい建築が生み出せるのではないだろうか、との想いであった。

とはいえ、僕は「複雑」だけが建築の誕生の唯一無二の手掛かりだと言いたいわけではないし、シンプルやミニマルな建築を否定しているわけでもない。複雑な世の中ゆえに、逆に単純に捉え、シンプルな建築を目指すアプローチもある。何よりも、ミニマルで単純なものは、わかりやすく力強い。そこで今回は複雑から一変して、「ミニマル」な建築の誕生について考えてみたいと思う。

■内/外

建物の原点は、何処にあるのだろうか?

近代建築の登場前夜の18世紀、フランスの建築理論家、マルク=アントワーヌ・ロージェは、樹木で出来た小屋組みと円柱からなる「原始の小屋」を建築の原点として示し、建築の合理的で単純な原点への回帰を唱えた。とはいえ、今風に言えば、この小屋の正当性には何らファクトが見当たらない。

それにもかかわらず今日まで語り継がれているのは、なぜだろうか。おそらく、この問いと答えの重要性が、事の真偽にではなく、「建築を生み出す者は、この問いに対して繰り返し答えを考え、仮説を持たなければならない」と考えられてきた、という点にあるからだろう。

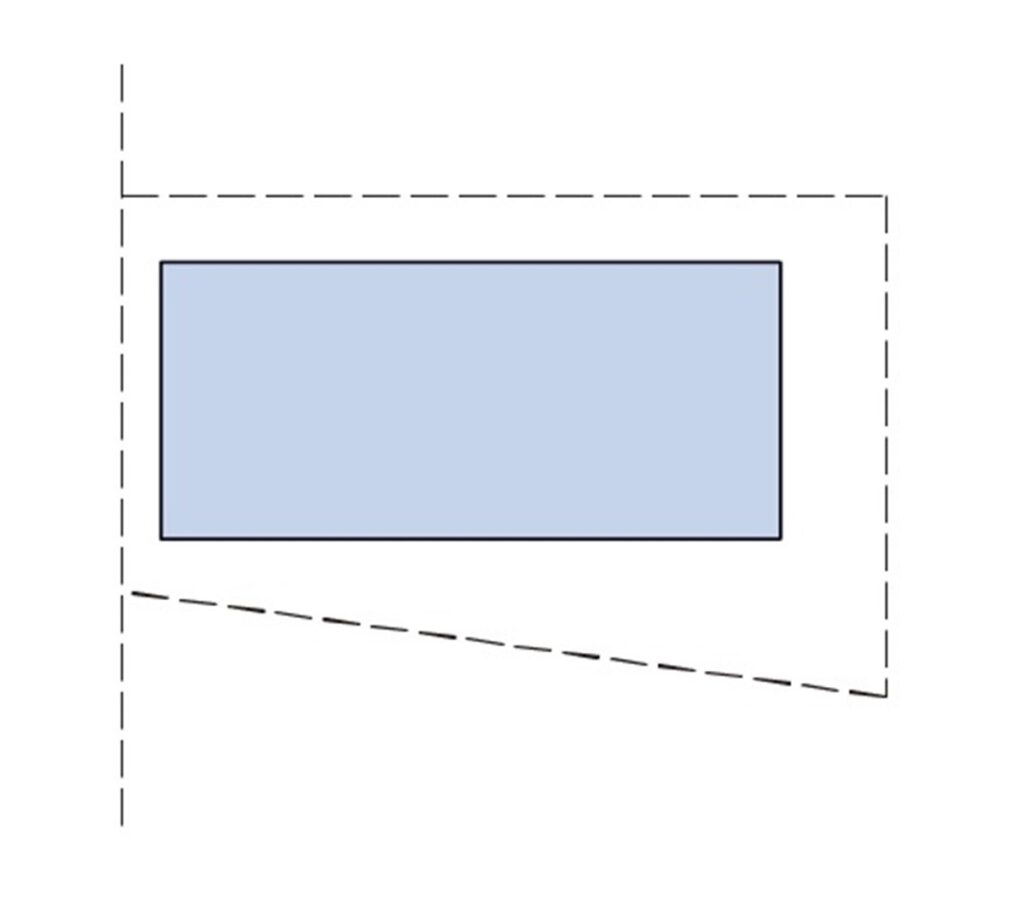

僕自身は、建築が生まれる根源的な瞬間は、「内/外」を切りつつ、つなぐことにあるのではないかと考えている。「ひとつながりの世界からその一部を『内』として切りとり、なおかつそれを『外』とつなぐ」ことに建物や建築の原点があり、その内/外の関係付けの妙味の中に、原点ともいうべき「建築の誕生」の瞬間があるように思っている。(図1)

一般的には、この世の中には建築に先立ち、「内」と「外」が存在していると考えられている。しかしながら僕がここで言いたいのは、まず建築が生まれ据えられることで、漠としたひとつながりの世界の中に、外部や環境といった「外」と、内部や室内空間といった「内」とが同時に生まれ、認識されるのではないか、ということである。

通常僕らは、外部環境は人類が存在する以前からこの世にあり、人類が誕生し種々の営みを行うことで、それをスポイルしてきたと捉えがちである。だが実は、人類が「建物」を生み出したことで、外部空間や環境と呼ばれるものも同時に生み出されてきたのではなかろうか。(こうした視点に立てば、環境問題とは建築の誕生とともに生まれた社会課題であるということになる。)「建築」とは、その存在と同時に「内」と「外」をも生み出すものであり、それゆえに、それらの分節とつながりの妙味が肝になる。

つまり、「建築の誕生」は、同時に「内/外の誕生」の瞬間でもあるのだ。

ファサード

近代建築は、建物の内/外を分かつ境界線すなわち外壁の「厚み」に着目した。

西洋の古典的な建築、例えば古代ローマ時代の遺跡を見ると、構造を兼ねた分厚い壁が空間の中のかなり大きな部分を占めていることに気づく。(図2)

この分厚い壁の存在により、外観には建物内部と無関係に彫塑的な表現が与えられるようになり、ファサードの概念が生まれる。ちなみにファサードとは、建物の外観、特に正面の外観を指し示す言葉で、ラテン語の「facies」(顔や外見)に由来している。このように、ファサードという言葉の影には、建物の内/外を別物として扱う意識が見え隠れしている。

ロージェの挿画からも読み取れるように、近代前夜のヨーロッパでは、このような分厚い壁による内/外の分離に、建築家たちは不合理や不誠実さを感じ始めていた。そして近代建築は、産業革命がもたらした新技術により生み出された、構造から切り離されて自由にデザインできる新しい外壁「カーテンウォール」に飛びついた。ところが面白いことに、近代建築がカーテンウォールに飛びついた理由は、「自由にデザインできる」点そのものではなく、それを可能にする性質、つまり薄い、軽い、ポッシェ(※後述)を持たないという点であった。

おそらくこの性質が、近代建築が目指す「内/外そしてファサードを貫く合理的一貫性の空間を生み出す」という命題に、機能的にもシンボル的にも合致したものだったからだろう。構造を兼ねた分厚い壁から開放されたファサードは、ミース・ファン・デル・ローエのガラスの摩天楼計画以後のモダニズム建築の流れの中に見られるように、それまでの古典的なファサードを全否定するかのように、軽く、薄く、ミニマルなスキンになっていく。

ポッシェ

日本の近代建築の代表的建築家である前川國男は、モダニズムのデザイン手法をル・コルビュジェのアトリエで直接学んだ数少ない日本人建築家の一人でもある。その前川が、数多く輩出した弟子たちに建築デザインの極意として伝授したのが「ポッシェをなくせ」であった。

前川は、西洋の古典建築の平面図・断面図に表れる構造体を含む分厚い壁や懐を「ポッシェ」と呼び、近代建築のデザインの極意として、平面図・断面図からポッシェをなくし、内外の連続性や一貫性を生み出すことを指導した。極めて珍しいことだが、これは建築家自身が素の言葉で述べた、極めてわかりやすくも生々しい「建築の誕生」へのアプローチの極意ではなかろうか。

興味深いことに、前川の弟子であり日本のモダニズム建築の中心的な存在である丹下健三も、ポッシェをなくすことを重んじていたという。これは、2015年に開催されたシンポジウム「丹下健三没10年『今、何故 丹下なのか』を問う」の楽屋裏で、丹下の高弟である磯崎新氏から直接うかがった話である。磯崎氏ご自身がポッシェをどう捉えていたかうかがえなかったのは残念だったが、このささやかなエピソードは、ポッシェという概念を通しての建物の内/外のつながりが、近代建築において、いかに根源的なテーマになっていたかを語ってくれているように思う。

縁側

僕自身は、「ポッシェの厚み」よりも、「ポッシェの存在」により外部と内部が「切られつつも積極的につながっている」状態に興味を持っている。

これは全くの憶測であるが、前川國男がポッシェにこだわることで建築の誕生を目指した理由には、日本の気候風土と伝統建築が大きく関与しているのではないのだろうか。木造建築の伝統があり、かつ気候が比較的温暖な日本では、伝統的に外壁は薄く、またそのほとんどが開閉可能な建具で出来ている。つまり、近代以前から、日本建築の外装は構造から切り離されたカーテンウォールとしてデザインされてきたということになる。さらに、襖や障子などの開閉できる建具を、より効果的に使うために庇や縁側が取り付けられ、それにより中間領域が生み出され、加えて、障子や襖で柔らかく区切られた廊下も組み合わせられ、ある種のダブルスキンが形作られてきた。

建具単体は紙や木材で出来た脆弱なものに過ぎないが、逆にその軽さを生かして重層・開閉することにより、内外の連続感を巧みに「操作」できる仕組みになっている。(図3) 廊下を合わせると奥行きは数メートルとなり、決して薄いとは言えない空間であるが、その存在は可視化され、縁側を介して内と外は巧みに近づけられてつながり、日本の環境風土に即した建築を誕生させている。

近代建築はガラス張りのカーテンウォールにより、視覚的には内/外の連続を実現した。その一方で、多くのカーテンウォールは嵌め殺しであるため、建築の内/外を隔てる距離はわずか数㎜から十数㎜のガラスの厚さ分に過ぎないものの、環境的なつながりは極めて乏しい状況になっている。僕らが目指すべき内/外の関係の在り方の一つは、縁側のように多少厚みがあっても必要な時に適切な内/外の連続を可能にする、現代の縁側のようなものではないだろうか。

スマートスキン

ここで、僕らが「建築の誕生」を目指して模索してきた内/外の関係付けの試みについて、僕たち組織事務所に所属する建築家にとって、基本的かつ最も接する機会が多い「賃貸ビル」という建築タイプを取り上げ、説明してみたいと思う。

模索の中でたどり着いた一つの方行性が、僕らが「スマートスキン」と呼んでいるダイアグラムだ。

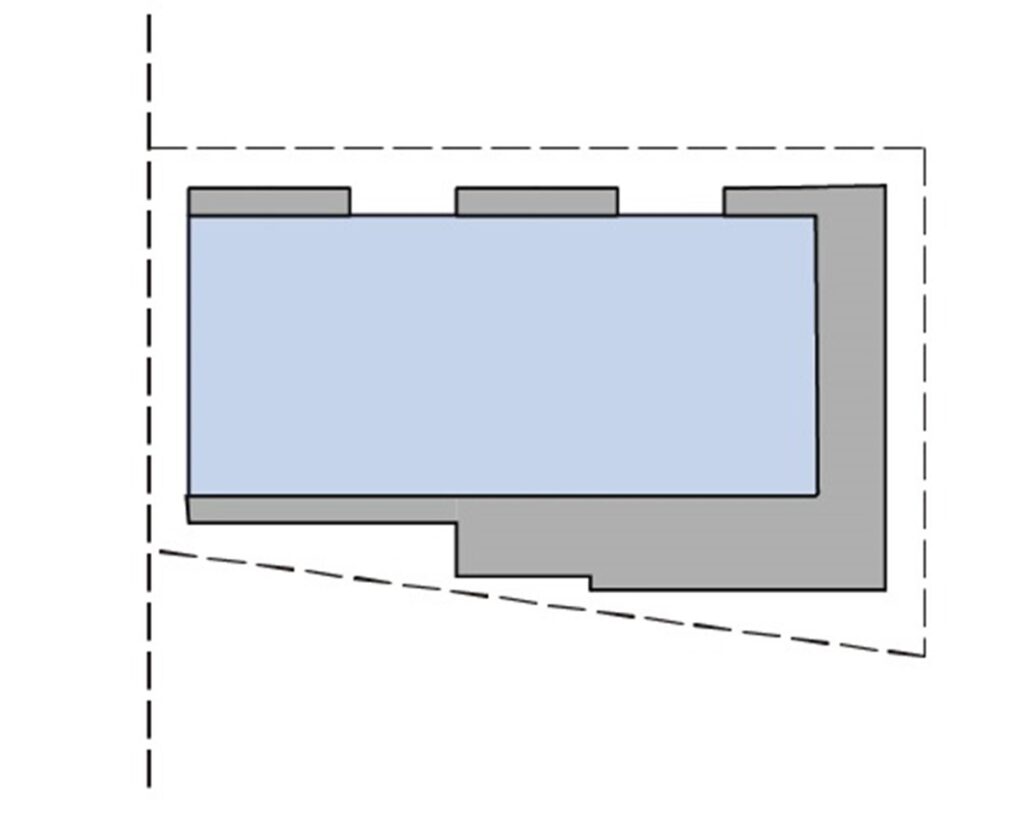

一般的な賃貸ビルのプランニングは、次のようなステップで進められることが多い。

1. 賃貸ビルは賃貸スペースのユニバーサル空間化がテーマであるはずだが、実際にはビルの外形は、まず整形の矩形として計画されることが多い。(図4)

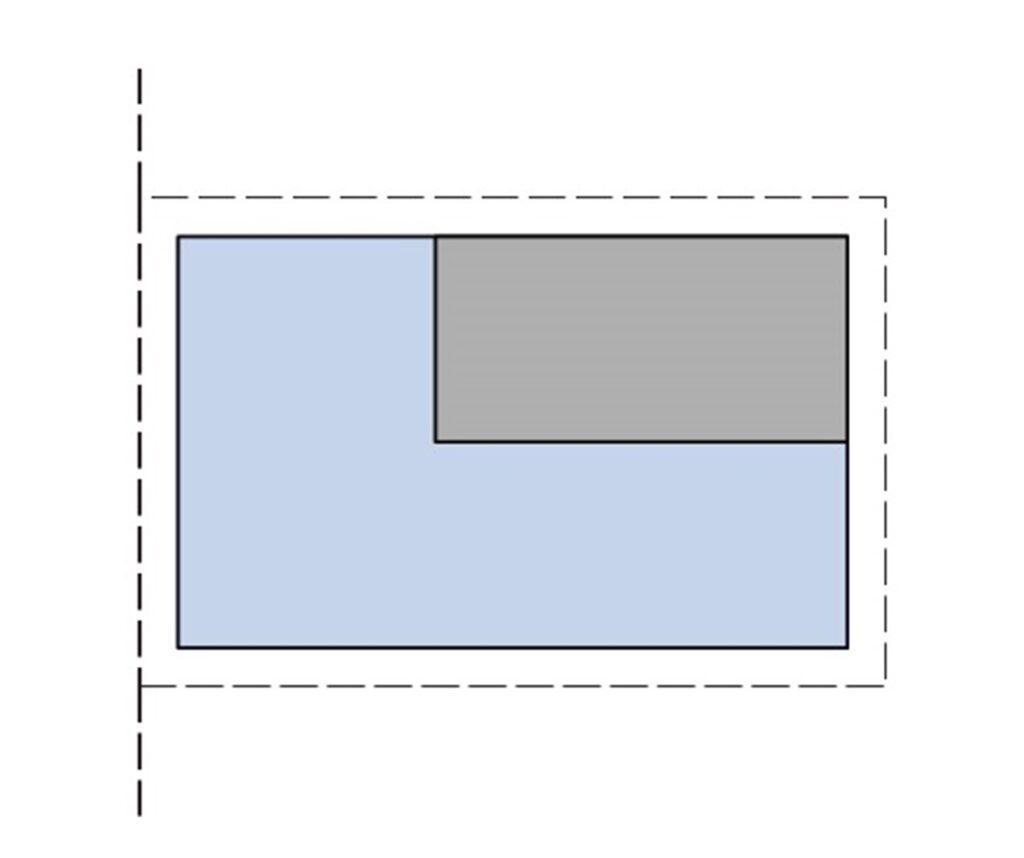

2. 実際にオフィスビルとして機能させるためには、この矩形の中にエレベーターや機械室、階段といった付帯的機能を取り入れなければならない。これらは賃貸スペースを最大限に確保するために、「コア」と呼ばれるミニマムな形に集約して確保される。(図5)

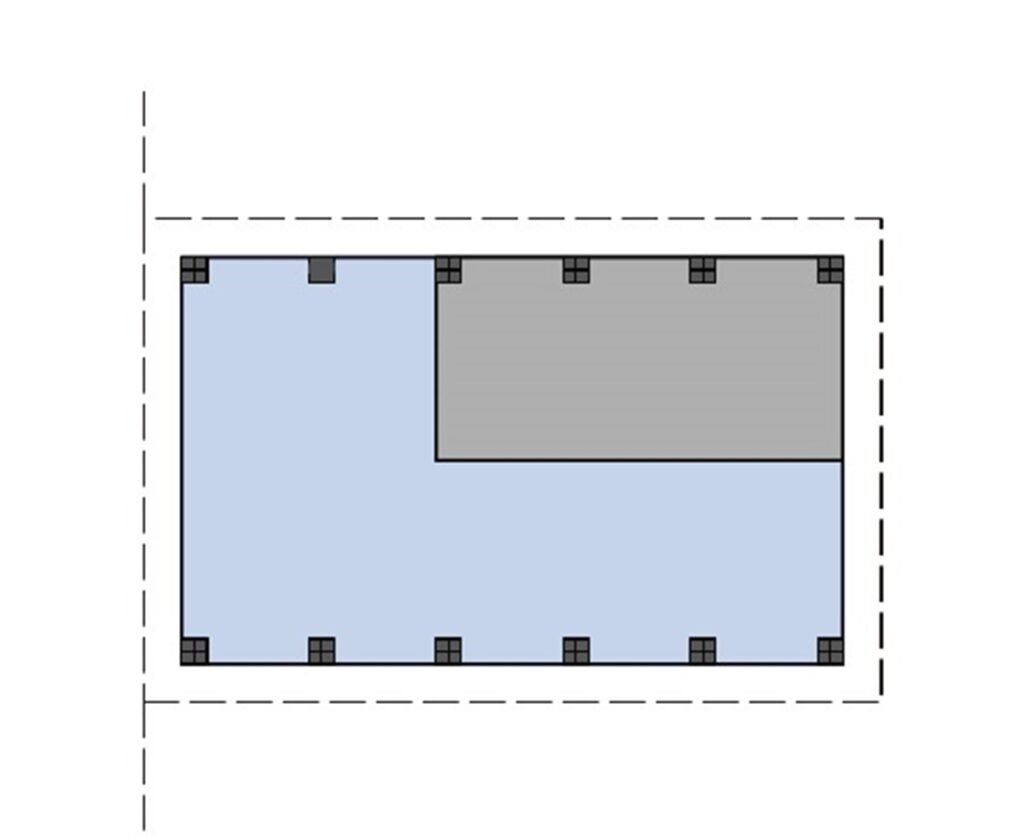

3. さらに、ビルを支えるための構造が加えられる。これらの結果、ワークプレイスとは名ばかりのユニバーサルスペースになっているものが大半である。(図6)

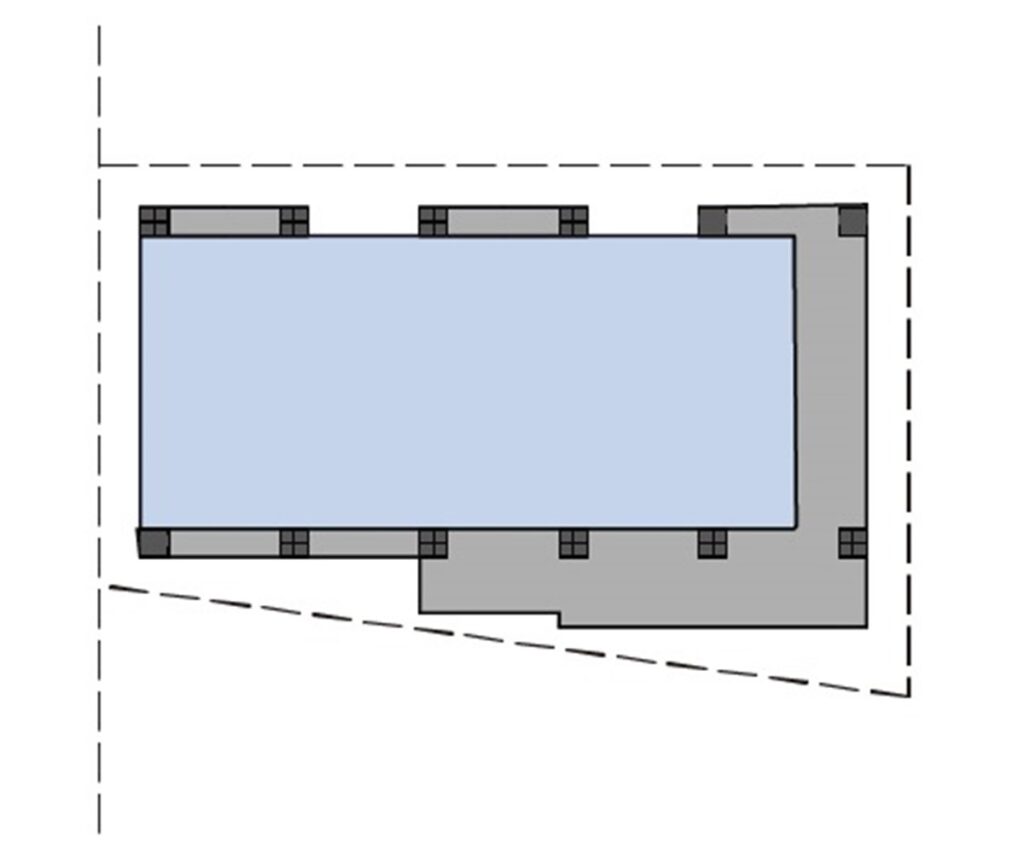

これに対して、「スマートスキン」による賃貸ビルのプランニングは、次のようなステップになる。

1. 実際の敷地は、整形であることは意外に少ない。先ずは敷地において最大限に確保できる矩形を、ユニバーサルスペースとして賃貸スペースを確保する。(図7)

2. 敷地周辺の状況は、方位や近隣建物の存在などの先行条件により一様ではない。そこでエレベーターや階段などは、個別の敷地条件を踏まえ、賃貸スペースと敷地境界の隙間に配置する。(図8)

3. さらに、ビルを支えるための構造体も、賃貸スペースを避けて配置して、賃貸スペース以外の諸機能や空間を「スマートスキン」として取りまとめ、賃貸スペースのユニバーサル空間化を徹底する。(図9)

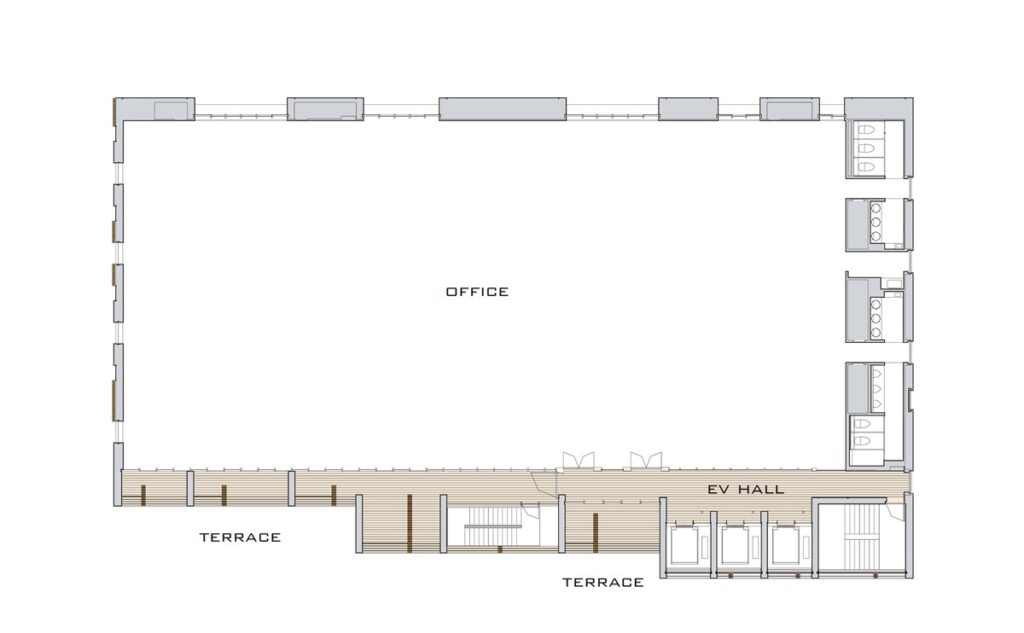

僕自身の中では、このスマートスキンのアイデアとその洗練や応用が、賃貸ビルにおいて「建築の誕生」を目指すための継続的なテーマとなってきた。例えば、「木材会館」(2009年)のデザインは、正にスマートスキンそのものと言えるだろう。(図10~12)

スマートスキンを実践する中で、従属的な機能であるはずのスマートスキン自体について新たな発見もあった。それは、例えば、スマートスキンに組み込まれたダブルスキン内側、機械室の内部、避難用のバルコニーや階段などの空間が生み出す、縁側にも通じる「機能美」とでもいうべきものである。(図13、14)

さらに言えば、脱炭素が大きな社会課題となった現在、賃貸ビルのZEB(net Zero Energy Building)化も建築デザイン分野が抱える重い課題となってきたが、繰り返しここで述べてきたように、建築の誕生により同時に内/外が生み出されたわけであるから、そもそも環境問題とは建築と切り離しようがない表裏一体のものなのだ。

一般的には、ZEB化の中心は、いわゆる設備機器の高効率化による「BEI」(Building Energy Index)のミニマム化と捉えられているが、BEIを抑えるためには、ビルの外皮性能である「BPI」(Building Performance Index)の抑制が大きく関連していることもわかってきた。脱炭素化の時代が求める建築の誕生には、それにふさわしい内/外のつながりを持つ外装の性能やデザインが、大きな関わりを持つはずである。

今、「建築の誕生」の原点は、内/外を隔てる「ファサード」から、内/外の新たなつながりをもたらす「スキン」のデザインへと、移行しているのかもしれない。

関連記事:

裏方空間を木漏れ日に変える「Envi-lope-01」、日建設計・山梨知彦氏とファサードチームの中小オフィス戦略を聞く

山梨知彦(やまなしともひこ):1960年生まれ。1984年東京藝術大学建築科卒業。1986年東京大学大学院都市工学専攻課程修了、日建設計に入社。現在、チーフデザインオフィサー、常務執行役員。建築設計の実務を通して、環境建築やBIMやデジタルデザインの実践を行っているほか、木材会館などの設計を通じて、「都市建築における木材の復権」を提唱している。日本建築学会賞、グッドデザイン賞、東京建築賞などの審査員も務めている。代表作に「神保町シアタービル」「乃村工藝社」「木材会館」「ホキ美術館」「NBF大崎ビル(ソニーシティ大崎)」「三井住友銀行本店ビル」「ラゾーナ川崎東芝ビル」「桐朋学園大学調布キャンパス1号館」「On the water」「長崎県庁舎」ほか。受賞 「RIBA Award for International Excellence(桐朋学園大学調布キャンパス1号館)「Mipim Asia(木材会館)」、「日本建築大賞(ホキ美術館)」、「日本建築学会作品賞(NBF大崎ビル、桐朋学園大学調布キャンパス1号館)」、「BCS賞(飯田橋ファーストビル、ホキ美術館、木材会館、NBF大崎ビルにて受賞)」ほか。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。これまでの記事はこちら↓。