SF作家、津久井五月氏による小説『ARTIFITECTS:模造建築家回顧録』が全12話の最終回を迎えた(最終回はこちら)。実はこの小説、初回の掲載時には、「津久井五月氏の読み切り連載小説」と紹介していた。注文主の私(宮沢)はそのつもりで読んでいた。なのに、中盤以降、話がつながっていた! これは最初からの狙いだったのか? そもそもなぜ建築家AIという設定なのに、みな道を外れているのか? 本人に聞きたいが、この分野に疎い私には、作家にどう聞いていいのか作法がわからない…。そこで、大学時代にSF研究会に所属し、今も最新のSF小説を読んでいる磯達雄にインタビュアーを交代してもらった。磯さん、頼みます!! (ここまでは宮沢洋、以下、聞き手:磯達雄)

──津久井さんは建築の勉強をされてSF作家になったという出自ですが、建築への関心は作家になってからもずっと持ち続けていらっしゃるのですね。

どちらかといえば建築に対する反発みたいなものがずっと自分の中にあった感じです。SFは大学院時代に書きはじめましたが、大学院に進む前後から、建築を建てることとか建築をデザインすることに対して、無力感みたいなものを感じるようになりました。

壮大な空想的建築が登場するSF作品も好みではあるんですが、建築に対する憧れや愛というよりは、反発したり、疑ったりする対象として建築に執着しているという方が近いかもしれません。

──なるほど。1年間、連作を読ませていただいて、僕の感想をちょっとだけ言わせてもらうと、この作品は建築家のエピソードを単になぞるだけではなく、全体として、人工創造物の悲哀というか叙情というか、そういったものを描いている本格的なSFになっていることが、だんだんと見えてきて、どんどん面白くなってくる感じがしました。建築家が出てくるだけでも建築関係者にとっては嬉しいわけですが、丹下健三が料理人になっていたりとか、フランク・ロイド・ライトが女性になっていたりとか、想像もしないような設定を取り入れていて、その辺りをAIに置き換えることによって面白さを引き出している感じがしました。

今回の連載のお話をいただいたとき、建築家を出すということは、条件として最初にいただいていました。でも、建築家とか建築というもの自体を僕はあまりポジティブには書ききれないような気がしていたんですよね。素朴にわくわくする宇宙建築とか未来建築みたいなものを小説の中で立ち上げたいという動機は薄くて、どちらかというと自分が抱いてきた建築家の可能性と限界、あるいは希望と疑いとが混じり合う感情を描きたいということが頭の中にありました。建築家たちが抱えてしまっている宿命みたいなものとか、建築家という存在が世の中で何かぎこちない働きをしてしまうみたいなことを描きたいなと。

──作品に登場する建築家は歴史に名を残す成功した建築家だと思うのですが、一方でそれぞれが、内面に葛藤を抱えているという描き方を今回の小説はしていました。それは津久井さん自身の抱えている建築へのジレンマとか、建築家の葛藤への共感がベースにあったわけですね。

僕にとってフランク・ロイド・ライトは中学生の頃に初めて好きになった建築家で、「建築」って面白いなって思い始めたきっかけなんです。ライトのデザインって本当に今見ても素晴らしいなと思って大好きなんですけれど、一方で、伝記などを読んでみると、女性関係のスキャンダルもあったし、他の建築家に嫉妬もするし、権威をすごく求めたりもするしと、社会の中で生きている1人の人間に過ぎない面があるわけです。

そういう存在を、「歴史を切り開いた伝説的な建築家」という素朴なイメージだけで現代に蘇らせることは無理だろうと思って、今作では性別を反転したような名前と姿でキャラクター化しました。ライトについて考えるときの今の僕の戸惑いを反映したといいますか…。

──丹下健三が料理人というのもありえない設定だと思って読むんですけれど、読み続けていくうちに、それこそが狙いだったのだとわかってくる感じがしました。

丹下健三は僕の中では「物事の全体構造をデザインする人」というイメージが強くて、大きくて固い構造の中にすべてを収容しようとする思考の持ち主として見えています。たとえば「東京計画1960」でも、都市が膨張して膨れ上がっていく際の不定形のエネルギーみたいなものを、ある形の中に閉じ込めて、それで制御しようっていう発想なわけですよね。

そういう構造的な思考に僕は結構反発があって、丹下をそのまんまの形で未来によみがえらせるのではなく何か逆のあり方に反転させたいと考えて、柔らかい「料理」が思い浮かびました。何時間かで消費し尽くされては作り直される料理。そういうものを作る料理人を、丹下にあえてやらせたらどうかな、と。

話をつなげようと思ったのは後半に入ってから

──この小説の中で取り上げた建築家はどのように選んだのでしょうか。全体のストーリーがあってそこから建築家を選んでいったのか、それともまず建築家を選んでそこからストーリーを発想していったのか。

連載開始前に、取り上げたい建築家のリストをなんとなくまとめました。そのときは1人ごとに1話ずつ独立した短篇を書く、連作のイメージでした。そのリストには伊東忠太とか、村野藤吾とかも入っていたと思います。

書き始めてみると、1話分のストーリーを成り立たせるためには、自分がその建築家に対して感じていることが多くないといけないということが分かってきました。ただ建築家として関心があるとかデザインが好きというだけじゃなくて、今の世の中で過去の建築家を取り上げるときに、社会的な目線から何か言い直す価値や余地があると感じられる対象じゃないと、その話を貫くテーマが定まらない。

ル・コルビュジエとか丹下健三とかフランク・ロイド・ライトは、自分の中でそれぞれに対して言いたいことがあって、結構すんなり書けたんですけど、そういうレベルで関心がある人じゃないと、作品化していくのは難しいと途中で思い直しました。連載開始から半年過ぎた段階で、全体に大きな筋を通したいという気持ちも自分の中でだんだん芽生えてきました。そこで、バラバラと取り上げる建築家を増やしていくんじゃなくて、それまでに取り上げた6、7人の建築家に対して感じている愛憎みたいなものにどう答えを出すかという問題意識で連載を続けようという方針に途中からなりました。

7話のアイリーン・グレイを登場させたときに社会的なイシューみたいなものを導入して、このアイリーンが突きつけた問題に対して、これまで取り上げてきた建築家たち(アーティフィテクトたち)はどういうふうに折り合っていくだろうという方向に話を進めて、全12回で話をたたむ方向に舵を切りました。

──なんと。6話くらいまでの段階では、1人ずつの建築家を1つの回で変えていく構想で書いていたけれど、それが途中で変わったということですか。

このキャラクターたちを通して一つの流れにできるんじゃないかと思い始めたのは、半年過ぎた段階からだったと思います。

──小説の中のキャラクターが自分で動き出すとよく言いますが、まさにそんな感じで、キャラクターが成長していったんですね。前半に書いたことが、「これはつじつまが合わない、困ったな」ということにはならないんですか。

基本的には大丈夫でしたね。それぞれの回の冒頭に何年の話で、いつの記録かというデータを書いていますが、最初にコルビジェの話を書いた後、その次の話を書くときは、コルビュジエの何年前の話なんだなとか、各回読み切りであったとしても一応は整理して書きますから。

話が交わろうと、そうじゃなかろうと、ざっくりとこういう時代感、前後関係だという認識はあって、途中からより積極的に絡めようと思ってからは、バラバラな各話をピースとして利用して話を作っていく感じですかね。

──なるほど。読み切りだと思って書いていても、全体の流れみたいなものは頭に浮かべて書いているので、つながるように方向転換してもそんなには困らないわけですね。

強いて困ったことを言うと、コルビュジエの最初の回だけの実際に起こった日付と記録された日付がすごくずれていたんです。他は大体起こったことと記録日がほぼ同時期にしていた。

──コルビュジエの第1話は2060年代に起こった出来事で、それが記録されたのが30年後でした。コルビュジエにとっての最初の建築設計の仕事について思い出して書いているという設定ですね。

ええ。なので、12回目(最終回)の記録日を、第1話の記録日と同じにしました。この日、コルビュジエ(シャルル=エドゥアールβ)が自分の最初の建築設計の思い出から始めて、残された他のアーティフィテクトたちの記録を収集しながら、全12回で一連の出来事をまとめ切った――とも読めるようにしてみました。そこに気づいてもらう必要はないのですけど、一応、アピールしておきます(笑)。

──それは強くアピールしましょう。

冨永祥子さんの挿し絵に共鳴

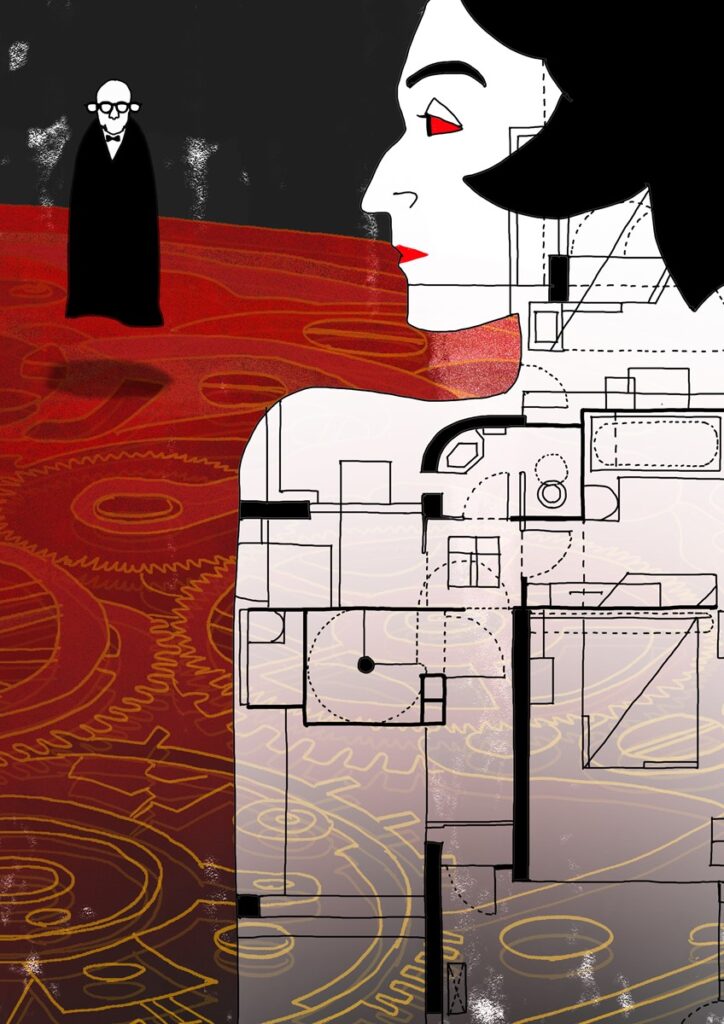

──今回、建築家の冨永祥子さんが挿し絵を描かれましたが、冨永さんのはどうでしたか。

富永先生にも先日メールでお礼を差し上げたんですが、今回の作品は絵に起こすのがすごく難しい作品だろうなと思っていました。こういう建築を作りましたっていう形のあるアウトプットがない話も多いですし、建築家本人が出てくるわけでもない。それでも冨永先生の方で、建築家の顔を入れると決めて書かれていたようで、それによって自分の中ですごく抽象化されていた建築家像が具体化されて、読者的に触れやすい入り口になったり、僕自身を元々の企画につなぎとめてくれる働きがすごくあったなと思っています。

それと、これは冨永先生自身もおっしゃっていたんですけど、描き方の部分で、宗教画などのように一種の普遍性のある構図を目指していただいたようです。これは、僕が建築家に内在する抽象的なテーマを話に落とし込もうとしているのと同じような操作をやってもらっている部分があったように思います。その人の思考の形を図案化・デザイン化された形で表現するというか。一つの切り取ったシーンを描いてもらうよりも、僕としては受け取るたびに共鳴する部分がすごくありました。

──このインタビューを読むと、改めて作品を頭から読んでみたくなるでしょうね。今日はインタビューに協力いただき、ありがとうございました。そして1年間、ご苦労さまでした。

こちらこそ、初めてのWEB連載はとても良い経験になりました。ありがとうございました。

全12話のまとめページはこちら↓。