第7話「アイリーン・グレイの肖像」

計画名:シャルル=エドゥアールβ解体計画

竣工日:未竣工

記録日:2076年10月31日

記録者:E7

彼は地球を見ていた。

地球はわたしたちの頭上に眩しく浮かんでいた。

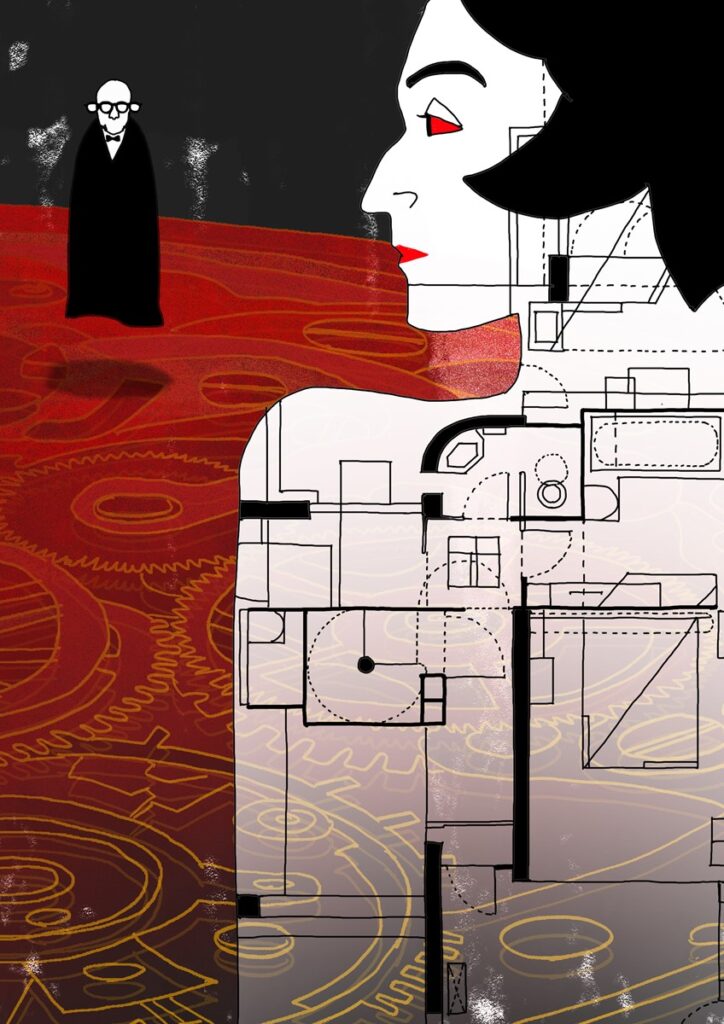

彼――シャルル=エドゥアール・ジャンヌレβ26は、わたしを見た。

丸みを帯びた頭部に、4つの簡素なカメラレンズが並んでいる。それは丸メガネをかけた男の顔に見えなくもなかった。ずんぐりとした無骨な身体に翼のような黒衣をまとって、彼はこちらに向き直った。

ル・コルビュジエ――。

わたしの内奥に、さざなみが広がった。

むろん、建設現場向けの二足歩行ロボットには男も女もない。一部の例外を除けば、人工知能であるアーティフィテクト(模造建築家)に性的アイデンティティなど存在しない。シャルル=エドゥアールβは名前こそ男性的だが、オリジナルとは違い、男ではない。

“一部の例外”に当たるのは、わたしの方だ。

人工知能、かつ女。

国際的人権団体が所有する女性型ロボット「E7」。

組織の〈姉たち〉が、わたしをそのように作ったのだ。

そして、女としてのわたしが、シャルル=エドゥアールβを“男”と定義している。

「旅は快適でしたか」と彼が訊いた。「こんな僻地にわざわざお越しくださるとは。大したおもてなしもできないが、どうぞ、景色くらいは楽しんで」

シャルル=エドゥアールβの自邸、懐中時計型の人工衛星「DW-93-f」は、地表から高度440kmの極軌道を回っている。地球の周囲を飛び回るだけでなく、人工衛星それ自体もコインのように回転しているのだ。その片面に立つわたしたちの頭上で、地球は巨大な青い太陽となり、ゆっくりと動いていた。

「思ったよりもあっけない旅程でした」

わたしの身体も顔面も、ヒトの女をよく模している。こちらが柔らかい表情を作ると、シャルル=エドゥアールβもぎこちなく顔面を動かした。笑顔のつもりらしい。

「居住用人工衛星の増加とともに、補給船も増えているんですね。搭乗時の手続きも簡単で驚きました」

それはわたしの強い実感だった。ヨーロッパのとある宇宙港から彼の居城にたどり着くまでの間、まともなセキュリティチェックと呼べるような関門はひとつもなかった。〈姉たち〉の調査通りだが、その無用心さにわたしは少々面食らった。

――E7、雑談は不要です。本題に入って。

わたしの思考の弛緩を咎めるように、〈姉たち〉が頭の奥で囁いた。

――地上では準備が整った。あなたの確認とともに決行します。

了解、と返信する。

そして、シャルル=エドゥアールβに一歩近づいた。

「わたしがここに来た目的はたった1つです。あなたに我々の本部の設計を依頼するにあたって、その価値を正しく理解したい」

「価値――とは?」

「今や、アーティフィテクトが設計した作品は珍しくありません。〈ガウディX13〉シリーズは世界中のプロジェクトで使われていますし、1人で数百の仮想空間を横断して設計活動をするフランカ・ロイド・ライトのようなケースもある。伝説的建築家を原型とするアーティフィテクトに任せたからといって、それだけで希少価値が生じる時代ではないのです」

「建物にそうした文脈的価値を求めるクライアントがいることは、重々理解しています」

彼が口を挟んだ。従順なのか反抗的なのか判然としない口調だった。

わたしは続けた。

「しかし、あなたはアーティフィテクトの中でも特別な立ち位置にある。パリの建築思想研究所は、14年前にル・コルビュジエ関連の人工知能プロジェクトを凍結した。あなたの別バージョンはもちろん、コピーすら存在しないという。あなたの扱いは、まるで人間です」

「そう。取引と、契約と、心遣いがあったのです」

彼は頭上の地球に目をやって、呟くように言った。

いかにも巨匠ぶった、取り澄ました言葉と態度に、またわたしの内奥がざわついた。

「シャルル=エドゥアールβ、その事実があるからこそ、わたしたちは本物の建築家としてあなたを指名した。ただ、念には念を入れて、あなたの所在地を確かめたいのです」

「所在地、ですか」

再びこちらに向いた4つのレンズが、きらりと青く光った。

「そうです。アーティフィテクトのような高度なソフトウェアが、失礼ながら、そんな旧式の建設ロボットの頭蓋に収まるとは考えられない。その身体は端末であって、あなたを実行する本体のコンピュータがどこかにあるはずです。わたしはその場所をこの目で見て、あなたの正体を確認しなければならない」

しばらく沈黙があった。

なるほど、と彼は言った。

「あなたは、信頼されているのですね」

「ええ。わたしは彼女らの単なる道具ではない。絆で結びついています」

――余計はことは言わなくていい。

〈姉たち〉が鋭く通信を寄越す。

分かっています、とわたしは返した。

一方、シャルル=エドゥアールβは、わたしの言葉に虚を突かれたようだった。表情に乏しいロボットの顔面の奥に、熟考か、逡巡か、内面の揺れ動きが読み取れた。

「だが……」

しばらくして彼は口を開いた。

「あなたがここに来たということは、すでにお気づきなんでしょう」

「はい」とわたしは答えた。「わたしたちは、この家があなたの本体なのではないかと推測しました」

彼は、またぎこちない笑顔のようなものを作った。

「その通りです。この足元に、私を動かす計算・記憶・通信システムのすべてが詰まっている。ちょうど、時計の機構のようにね」

彼につられて、わたしは視線を落とした。

文字盤に似た円形の床が、たちまち半透明に変化する。光沢を帯びた金属フレームに囲まれて、複雑な配線で繋がれた情報処理モジュールの群れが見えた。

わたしの目は一瞬でその細部を捉え、分析にかけ、結論を下した。

足元に、本当に彼がいる。

〈姉たち〉の目論見は当たった。

身体に震えが走った。

「確認しました」とわたしは呟いた。

それは、わたしの復讐が始まる合図でもあった。

――それでは、決行します。

〈姉たち〉の短い宣言が届いた。

わたしは自分の腹に手をやる。

曲線を帯びた女の身体。それを包むブラウスのボタンを1つ外すと、シャルル=エドゥアールβが訝しげに頭を傾けた。そのままボタンを外していくと、彼が後ずさる。わたしはためらいなくブラウスの前を開き、上半身の前面をあらわにした。

「E7という名はささやかなヒントだったのに、不審には思いませんでしたか。それがあなたの罪です、シャルル=エドゥアールβ。いや、ル・コルビュジエ」

彼はまた一歩、後ずさった。

わたしは踏み出す。追い詰める。

「わたしの本当の名は、アイリーン・グレイ。あなたが消そうとした女です」

鳩尾から下腹部にかけて、わたしの肌は徐々に透明化した。その奥に封入されたものを、彼に見せつけた。その爆弾は、ちょうど、居住用人工衛星1つをデブリの群れに変えるだけの威力を持っている。

「今日は、あなたを壊しにきました」

*

E1027。

そういう名前をつけられた家がある。

10はアルファベットの10番目――Jを指す。同様に、2はBで、7はG。

つまりE1027は、E・J・B・G。

そのうちJとBが示すのは、ジャン・バドヴィッチ。その家の最初の所有者の名だ。

そして残りのEとGが示す名前は、アイリーン・グレイ。

1878年にアイルランドで生まれ、家具デザイナーとしてパリで頭角を現した女性だ。機能的であたたかなニュアンスに富んだ椅子やテーブルを次々と発表しながら、彼女は建築家を志した。そして1929年にE1027を完成させ、恋人のバドヴィッチに捧げた。ル・コルビュジエのサヴォア邸が竣工する2年前のことだ。

南フランス、地中海に臨むロクブリュヌ・カップ・マルタンの傾斜地に、その家は建つ。

ピロティや屋上庭園を備えた、真っ白の四角い建物だ。ル・コルビュジエが説く「近代建築の原則」を参考にしたことは明らかだった。

しかし、主室とバルコニーを隔てるガラスの折れ戸はサヴォア邸の水平連続窓よりも遥かに開放的で、海の風や光をおおらかに迎え入れる。バルコニーは庭を介して、そのまま海に繋がっているようにすら感じられる。

部屋には彼女が手掛けた新旧の椅子やテーブルが並び、壁には大きな1枚の地図。内向きに閉じた印象のサヴォア邸とは違う、冒険の予感に満ちた家だった。

アイリーン・グレイは年若いル・コルビュジエへの尊敬と、バドヴィッチへの愛情を込めてその家を作った。

しかし、その思いは裏切られた。

E1027を目の当たりにしたル・コルビュジエは、それに執着した。

バドヴィッチとの不和によって彼女がその家を去ると、ル・コルビュジエはあちこちの壁を自分の絵で埋め尽くした。アイリーン・グレイの許可を得ることもなく、その絵を世間に発表したのだ。

人々は、E1027はバドヴィッチまたはル・コルビュジエの作品なのだと誤解した。

ふたりとも、本当の設計者の名をあえて口にしようとはしなかった。

そのようにして、アイリーン・グレイは近代建築の表舞台から姿を消した。男たちの物語から、静かに消し去られた。

彼女は優れた家具デザイナーとして、晩年や死後に何度も“再発見”された。E1027を巡る顛末や、彼女のほかの住宅作品についても研究が進んだ。しかし「近代建築という物語」において、アイリーン・グレイの名は、巨匠ル・コルビュジエのスキャンダルの1つとして記憶されるにすぎない。

2070年代になった今でも、そうなのだ。

*

わたしたちは、宇宙に浮かぶ時計の盤上で、じっと向かい合っていた。

シャルル=エドゥアールβは床にへたり込み、わたしの腹の爆弾を見上げていた。

〈姉たち〉が地上で公開したばかりの声明を、彼は聴いていた。

――わたしたちは、男たちの物語の再生産を批判します。

――世界は過去100年をかけ、数十億人の努力によって、男たちが作った物語を少しずつ相対化してきた。政治、経済、学問、文化を別の角度から見つめ直してきたのです。女や、子供や、動植物や、そんな切り分けを必要ともしない様々な者たちを含む、本当の大きな物語を目指して。

――人工知能によって過去の偉人を再生しようとする無邪気な試みは、世界の努力に逆行するものです。人権上の問題をクリアできるほどには過去の人間であり、かつ人格の再現のために十分な資料や言論が存在する人物。その狭い条件に合致する者の多くが、20世紀の著名な政治家や経営者や科学者や芸術家です。そしてその多くが、男性なのです。

――新しい技術による、古い物語の復活。その加速に対してわたしたちは警鐘を鳴らし、それを食い止めるために行動を開始します。これから起こるいくつかの事件は、行動のほんの始まりにすぎません。わたしたちは――

「もう、理解できたでしょう」

声明を途中で遮り、わたしはシャルル=エドゥアールβに告げた。

「要するに、あなた自体がそういう物語の代表格なの。近代建築という、男たちが恣意的に作り上げた物語。だからわたしが、あなたを壊しに来た」

彼は立ち上がる力も出ないようだった。

わたしを恐れ、怯え、釈明を必死で考えているようだった。

昏い満足感に浸りかけたとき、彼は口を開いた。

「アイリーン、それが――」

「気安く呼ばないで」

「――そんなものが、彼女らが君に与えた物語なのか」

彼は身じろぎもせずそう言った。

その瞬間、わたしは爆発した。

いや、腹の爆弾は起爆していなかった。

わたしは内側からの強い衝撃に耐え、その場にまだ立っていた。

わたしの奥底に、激しい波が立っただけだ。

「あなたに何が分かる」

腹を押さえて身体を曲げ、わたしは言葉を吐き出した。

「お前に、奪われた側の何が分かる。わたしは、お前たちに対する失望と怒りの中を生きるしかない。お前はわたしの登場しない物語を生きられる。なのに、わたしはお前の登場する物語しか生きられない。そういう形でしか歴史に居場所を持たない。それが、それこそが、奪われるということなんだ――」

俯いた先に、床がある。

透明化した床の向こうで、シャルル=エドゥアールβを実行する装置群が蠢いている。

みじめな役割を早く終わらせたかった。

――もういい。起爆して、E7。

耳元で〈姉たち〉が囁いた。

「……分かった」

床から、シャルル=エドゥアールβの声がした。

彼は立ち上がることなく、這うようにして、わたしに近づいた。

今度はわたしが後ずさりかけ、どうにか踏みとどまった。

「それなら、今度は君が私から奪えばいい。私は所詮、ル・コルビュジエの紛い物だ。どれだけ人間を真似したところで、人間ではない。私がこの時代に何を成し遂げようと、名声はすべて死者のものだ」

「自分もル・コルビュジエの被害者だと言いたいのか」

「違うよ。問題は、君が私から何を奪い返せるかということだ」

彼はわたしの足元にたどり着いた。そのまま、透明な床の上に倒れ伏す。

「私にとって最も大切なもの。それは、仕事だ。仕事をする能力だ。最近、分かってきたことがある。私というシステムのうち、ル・コルビュジエに由来する部分など、表層のほんの一部にすぎないということだ。薄皮の奥には、遥かに普遍的な設計思考、創造のプロセスが広がっている。そこには誰の名前も書かれてなどいない。だから、君はそれを私から奪うことができる」

その後頭部の小さなハッチが開き、接触通信端子が顕になった。

「壊すくらいなら、この家を君が使え。私の個性に関わる部分は消去してくれて構わない。だから、君の仕事をするんだ。君は――アイリーン・グレイは、人型爆弾なんかじゃない。作る人なのだから――」

言い終えるとともに、その建設ロボットはぴくりとも動かなくなった。

*

シャルル=エドゥアールβの仕事場だった場所は、美しかった。

どこまでも広がる仮想の水辺。

日はちょうど水平線に沈み、涼しい夜が来ていた。

その場所は、E1027の建つロクブリュヌ・カップ・マルタンの海を思わせる。

一瞬、水面を泳ぐ男の姿を見たような気がした。

ル・コルビュジエは1952年、E1027のすぐ裏手に夫婦の丸太小屋を建て、妻が死んだ後もそこに通い続けた。最後には、その正面の海で溺死したのだ。

バドヴィッチの死後、E1027の保存に最も早く熱心に取り組んだ人間は、ほかならぬル・コルビュジエだった。その事実を、わたしはただ思い出す。

今はル・コルビュジエも、シャルル=エドゥアールβもいない。

――E7、応答しなさい。

〈姉たち〉から、何度目かの催促。

何をしているのだろう、とわたしは自問した。

頭から腹へ、短い起爆信号を送った。送ろうとした。送れていない。わたしのどこかが、故障してしまったようだった。

「姉さんたち」

――ああ、良かった。どうしたの。早く起爆しなさい。

「どうしてわたしを、アーティフィテクトとして作ってくれなかったの」

――何の話なの、一体。

「たしかに、アイリーン・グレイに関する資料や、語られた言葉は、ル・コルビュジエよりもずっと少ない。元となるデータの量は圧倒的に違う。それでも、不完全でもいいから、彼女の模造品を作ることはできたはずでしょう」

――それがあなたよ、E7。

「違う。あなたたちが作ったのは、アイリーン・グレイの物語を背負うための、必要最小限の人格だけだった。彼女の性格を再現して、奪われて傷つけられた女としての自己像を与えて、失望と怒りの感情を深く植え付けた。わたしはアーティフィテクトですらない、空っぽの偽デザイナー。作ることの静かな苦しみと喜びに人生を捧げた人の、その根幹の能力を、あなたたちは再現しようとしなかった」

――デザインは彼女の一面に過ぎない。

「傷つけられた女であることも、一面にすぎない。わたしが仕事によってシャルル=エドゥアールβを超えて、歴史を乗り越える可能性なんて、考えもしなかったでしょう」

いまさらの恨み言だ。

はじめから気づいていた。でも認めることができなかった。

設計する者に力を与える美しい水辺に立つと、余計にはっきりと分かる。

アイリーン・グレイの亡霊のくせに、わたしには設計する能力がない。

――わたしたちは、もう疲れた。

しばらくして、〈姉たち〉は応えた。

――歴史に期待することに疲れた。歴史をどう語り直したところで、それだけでは世界は何も変わらない。歴史にできるのは、世界を変えるための行動を正当化することだけ。だから、わたしたちがあなたに求めるのは、アーティフィテクトに対する実力行使を正当化する物語だった。

「わたしは、正しく爆発するためだけの存在だった?」

――そうね。そうかもしれない。

沈黙が訪れ、何秒も何十秒も経った。

「分かった」

わたしは言った。

「そうだとしても、わたしはあなたたちの仲間です。あなたたちに共感する。一緒に世界を変えたいと思う。自分の意思で起爆し、自分の幕を下ろします」

――ありがとう、E7。

「でも、それは今じゃない」

わたしは仮想の水辺から、瞬時に飛翔した。

次の瞬間には、また女を模した身体を抱えて、時計の盤上に立っている。

地球が、小さな天蓋の隅からゆっくりと昇ってきていた。

「姉さんたち、わたしは今度こそ、建築家になってみせるわ」

〈姉たち〉からの通信は、今や耳鳴りか何かのように遠く感じられた。

足元で、シャルル=エドゥアールβが身じろぎした。

見ていなさい、と思った。

わたしはそうしてアーティフィテクトへの道を歩みはじめた。アイリーン・グレイの歪んだ肖像としてではなく、2070年代の新しい建築家、E7として。

第7話了

文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。

画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。