建築家の乾久美子氏と事務所スタッフが輪番で執筆する本連載。第9回はスタッフの川又修平氏が観察する。テーマは「ねれる(寝られる)公共」。公共空間のなかで「ねる」ことは、そもそも逸脱をはらんでいる。なぜこうした逸脱が生まれるのか? その意味するところは?(ここまでBUNGA NET編集部)

東京都写真美術館で開催されていた「風景論以後」という展覧会で「略称・連続射殺魔」という映像作品を見た。当時起きた連続殺人事件の犯人の足跡を追うドキュメンタリーなのだが、そのタイトルから受ける印象とは裏腹に、映し出されるのはなんの変哲もない1969年の日常の風景だ。そのなかに、お昼休みの公園でサラリーマンたちが昼寝をしているシーンがあった。何人もの人が木陰でねむり、地べたにそのまま寝転ぶ人もいる。あまりに無防備に、牧歌的に映るその姿は、1969年には普通のことであったのだろうか、現代よりも自由にみえるが、それはまさに「ねれる公共」の風景であった。

今回取り上げるテーマは「ねれる公共」。公共空間のなかで気持ちよさそうに「ねて」いる光景からは、その場所の持つ寛容性が感じられ、そこには空間を設計する上でなんらかのヒントが隠されていそうだ、という直感からテーマに設定された。

「ねれる公共」の小さな風景について考えるにあたってまずは、公共空間のなかで「ねる」とはどういった行為であるかを考えてみる。普通、住居の寝室で行われる「ねる」は、最もプライベートでくつろいだ行為といえるだろう。それと同時に「ねる」こと無しに生きていくことはできないという動物的な切実さにも直結している。しかしながら、本来「ねる」場所である住処とは対極に位置するのが公共空間。そう考えると、公共空間のなかで「ねる」ことは日常的な行為でありながら、その実、非常にアンビバレントな行為であるといえる。

このアンビバレントさからは、単にくつろぐ行為、あるいは睡眠以上の何かを見出すことができそうだ。では、それはどのようなものか、実際の小さな風景を通してみてみよう。

「ねる」ことの実践─細やかに環境と資源を読み取る

これは新宿の花園神社で出会った光景。境内にある大きなクスの木陰で昼寝をしている。寝転んでいる場所は丁度、木の脇にある地面の段差をおさえるためのコンクリートの上で、鞄を枕に敷物をして寝床を設えている。クスは向かって右手の賑やかな通りから左手の静かな境内を取り持つ境界として存在していて、賑やかさと静けさが丁度良く混ざり合う環境が昼寝に適しているようだ。

続いてはビルの公開空地での昼寝の様子。中野坂上駅周辺は高層ビルとそれに付随する公開空地によって取り留めのない空間が広がっているが、そのうちの一角であるアクロスシティ中野坂上の公開空地では人が溜まれる場所がきちんと計画されている。写真右手側の樹木と生垣に囲まれた場所は街路とのレベル差や樹木と生垣の配置、地面のゆるやかな傾斜などによって、安心感があり格好の昼寝スポットのようだ。

こちらは池袋の商業施設での事例。歩き疲れたのか、座る人たちに紛れてねている人がいる。これまでの事例とは異なりエスカレーターと階段沿いに設えられた段々のベンチは明確な意図を持ってデザインされ、それに沿うかたちで人が集まっている。買い物に疲れた人が休める場所でありつつ、前を通りがかる人に対して上に登ってみたくなるような演出としての機能も持っている。

こちらはイタリアのボローニャ、マッジョーレ広場の事例。広場の中央には15cm程の上げ床部分があり、その段差をきっかけに荷物を枕にして、ねころぶ人がいる。段差自体は1934年につくられたものらしく、広場そのものに比べれば歴史は浅い。それでもこの写真に写っている人に限らず、これまでもこれからもこの場所には多くの人がねころび、その行為自体が広場の風景に組み込まれていることが感じられる。

最後は、ヨドバシカメラ新宿西口本店にあるこちら。バスタ新宿ができるまでは高速バスの発着場として使用されていた名残で深い庇がかかっており、現在はベンチがたくさん置かれている。この場所はポケモンGOのプレイスポットとしても有名なためか、平日でも不思議なくらい常に人がいる。そしてよく観察すると携帯電話を見ている人だけでなく一服する人、本を読む人、居眠りする人が結構な割合で混在していることが分かる。人の集まりのなかに紛れ込むという感覚が居場所としての安心感につながっているようだ。

環境や資源を矮小化することなく享受するために

哲学者・評論家の鷲田清一は、『つかふ 使用論ノート』(2021)において、現代を生きる私たち自身の存在について萎縮が起きていると指摘する。かつて、生きることは、食うことも、着ることも住まうことも手元にある素材でなんとかやりくりすることで成り立っていた。そこではつくることと、つかうことは同時に進行する一連の行為であった。しかし、近代の消費社会は工作人であった人々を消費者へと変えていき、そのなかでつくるという生業の基本ともいうべき能力は損なわれていった。つくることの萎縮は必然的につかうことの萎縮を招き、その結果としてつくるとつかうの最もベーシックな媒体としての私たちの身体は世界から切り離されてしまった。そうした状況を鷲田は存在の萎縮と捉える。

鷲田が語る存在の萎縮は、次のような文脈においても適用できるだろう。現代は、あらゆる次元においてコンフリクトの回避、快適性の追求がなされる時代だ。しかしそのための過剰な先回りは、もはや誰のためのものなのか分からないルールをいくつも生み出し、それらが宙吊りになっている状況に事欠かない。それは公共空間においても同様で正しい使い方に溢れた、がんじがらめの中で私たちは縮こまりながら生きている。

「ねれる公共」の小さな風景が可能性を持つのは、まさにそんな状況だ。環境を読み取りその場にある設えと身体を駆使して寝床をつくり、つかう実践がいまだ生きている。環境と身体のダイレクトなやり取りは本能的な実践であり、言い過ぎかもしれないが人に宿る野生の現れとさえいえそうなものだ。そうした実践は結果的に、先述したようなルールが輻輳する状況を飛び越えて、環境や資源を矮小化することなく享受する本来的に豊かな状況を出現させる力強さがある。

「ねれる」場所が生まれるとき

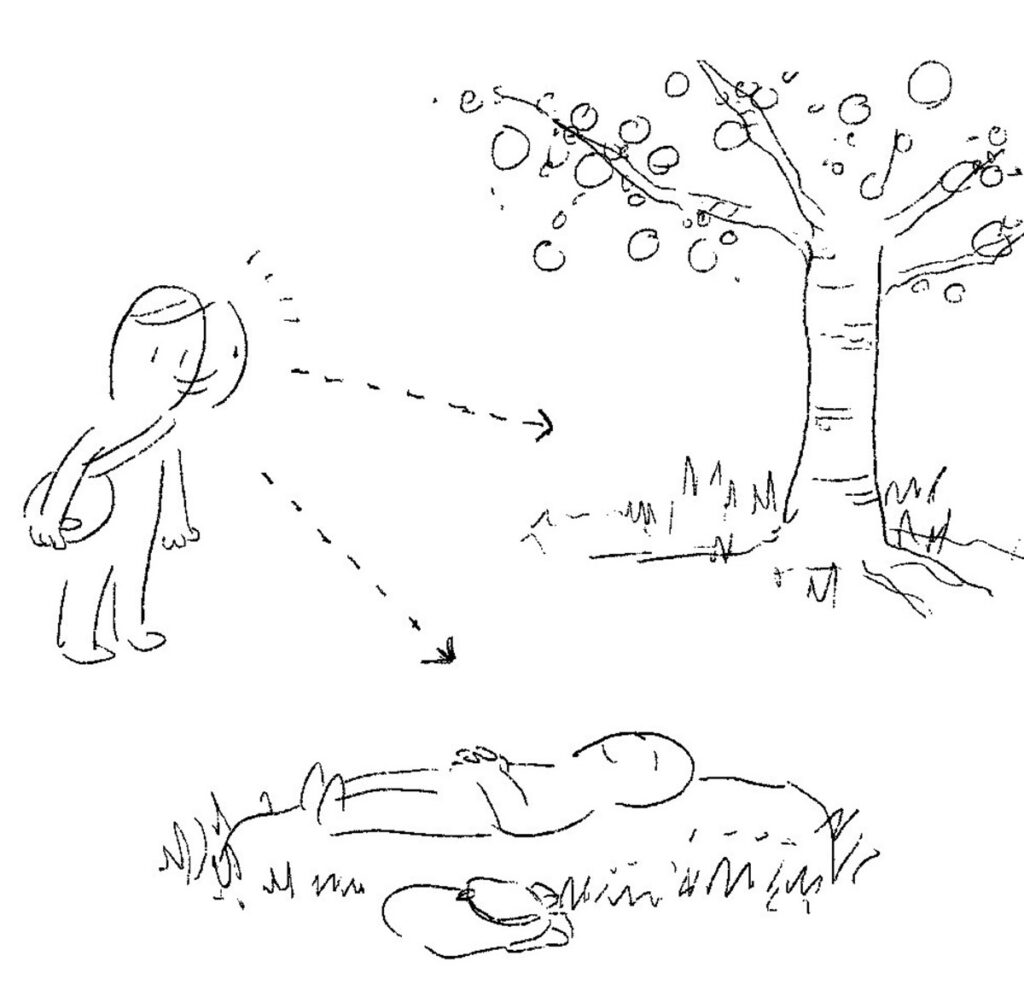

公共空間のなかで「ねる」ことが本能的な実践だと捉えてみるとして、もう一点重要なことに気が付く。事例を総覧して改めて分かることは、当たり前だが「ねる」ための設えは公共空間のなかには存在しない、ということだ。誰かが「ねる」まではそこは座るためのベンチであり、草が生えた地面であり、あるいは単なる段差であった。そうすると、公共空間のなかで「ねる」ことは、そもそも逸脱を孕んでいることになる。では、こうした逸脱的な行為が許容されるのはなぜか。

仮説としては「ねる」という行為は本能的な行為であるがゆえに共感性が高いからだからではないだろうか。つまり「ねて」いる人を傍から見ている私は、同じように環境を読み取り、心地良さに想像を巡らせている。そのなかで「ねる」ことは逸脱的な行為から、自然な、そうなってしかるべき行為へと変化していく。これは、「ねる」人を起点に、周辺環境、周囲に居合わせた人を含み込んで起こる、場所の変容といえるだろう。想像するに、こうした場所の変容は、繰り返されるなかで風景として定着し、場所の質までも変えていくものであるだろう。

川又修平(かわまたしゅうへい、右の写真):1991年東京都生まれ。2014年明治大学理工学部建築学科卒業。2016年明治大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。2016~2018年再生建築研究所勤務。現・乾久美子建築設計事務所勤務

乾久美子(いぬいくみこ):1969年大阪府生まれ。1992年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1996イエール大学大学院建築学部修了。1996?2000年青木淳建築計画事務所勤務。2000乾久美子建築設計事務所設立。現・横浜国立大学都市イノベーション学府・研究室 建築都市デザインコース(Y-GSA)教授。乾建築設計事務所のウェブサイトでは「小さな風景からの学び2」や漫画も掲載中。https://www.inuiuni.com/

※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。