今回取り上げる久留米市の「梅林寺ティーハウス」(1958年竣工)を訪ねるのは10年ぶりだ。2012年に発刊した書籍『菊竹清訓巡礼』(磯達雄との共著、日経BP)での取材以来。菊竹建築としてはさほど有名でないこの建築を再訪しようと思ったのは、昨年、国の登録有形文化財となったからだ。

久留米は菊竹の生誕地。有名な「久留米市民会館」(1969年)が2017年に解体されて菊竹ファンが気落ちするなかで、梅林寺ティーハウスの登録文化財入りは一筋の光明だ。

以下は文化庁の解説文(太字部)。

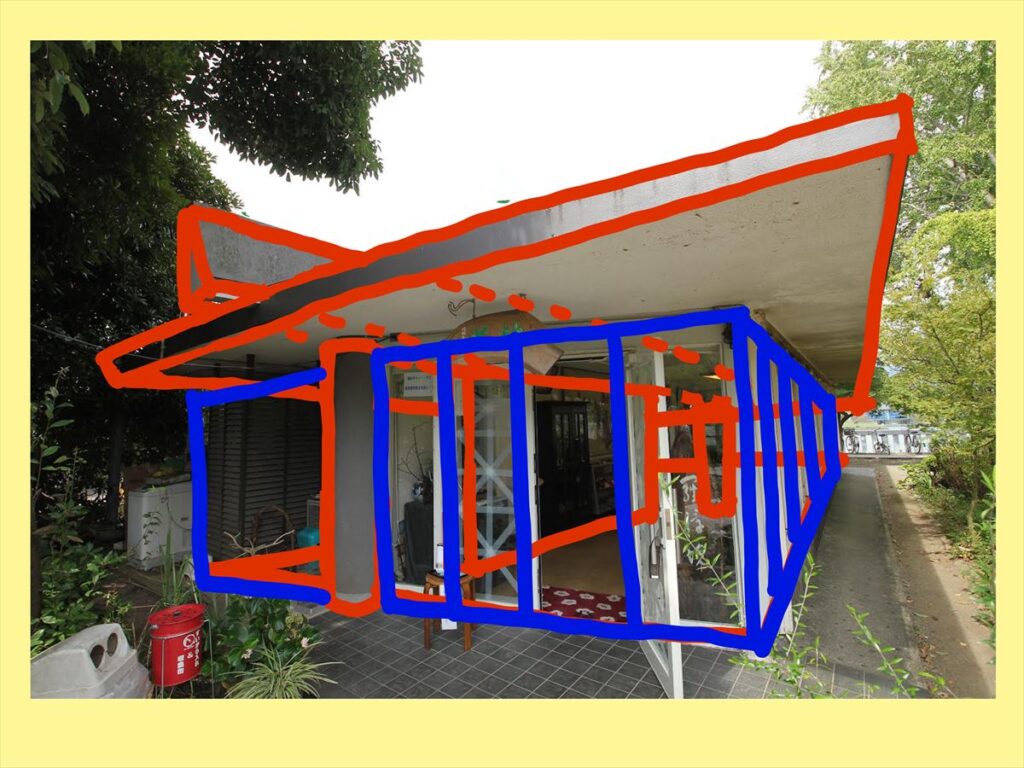

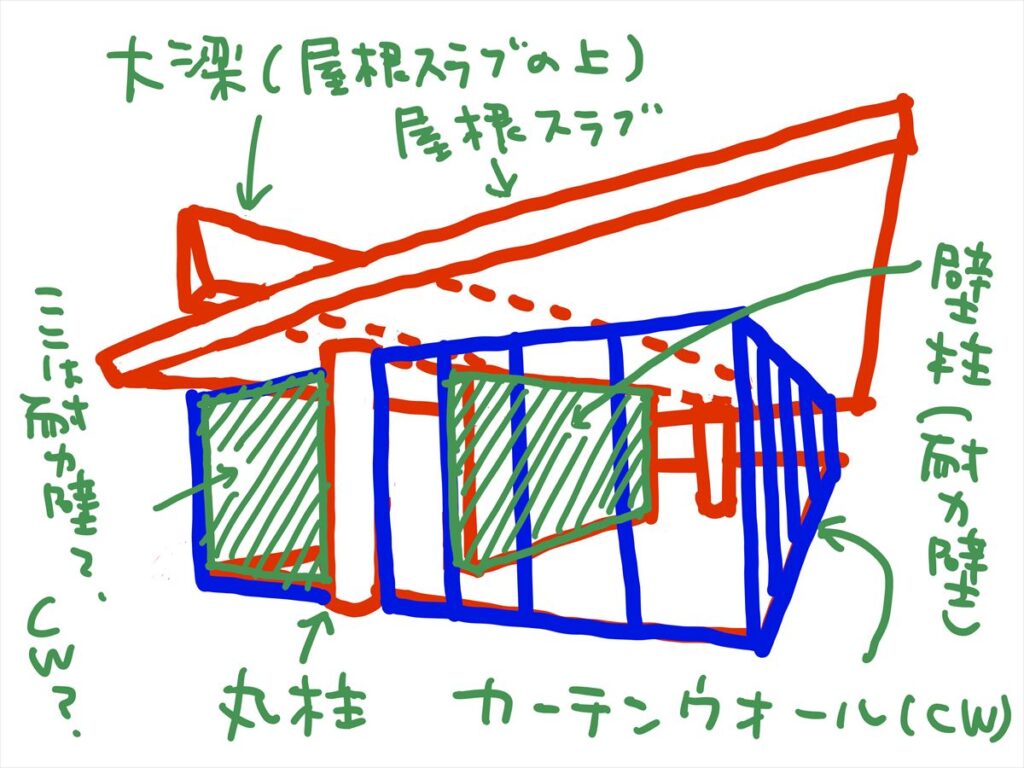

筑後川左岸高台の梅林寺外苑に建つ、鉄筋コンクリート造平屋建の茶店。中心軸上に配した丸柱と壁柱で屋根スラブと一体化した大梁を支え、梅園及び筑後川に面する外壁をカーテンウォールとする。特殊な架構で軽快なデザインを実現した菊竹清訓初期作品。

微妙なカーテンウオールは駆け出し時代ゆえの葛藤か

補足すると、梅林寺ティーハウスは、久留米藩有馬家の菩提寺である梅林寺に、ブリヂストンの創始者・石橋正二郎(前回の記事参照)が「外苑」とともに整備し、寄贈したもの。設計は菊竹清訓、構造設計は早稲田大学谷資信構造研究室。構造形式が特徴のシンプルな建築だが、周りの緑が育ったり、建物にいろんなものが付いていたりして、元の形がわかりにくい。おそらくこういうこと↓だと思われる。再度、文化庁の説明を引用する(太字部)。

鉄筋コンクリート造平屋建の茶店。中心軸上に配した丸柱と壁柱で屋根スラブと一体化した大梁を支え、

梅園及び筑後川に面する外壁をカーテンウォールとする。

特殊な架構で軽快なデザインを実現した菊竹清訓初期作品。

梅園側がカーテンウオールだという説明を読むと、この腰壁のある建具(木製)が菊竹の本意とは思えない。

後の菊竹であれば絶対、足元から屋根までの全面ガラスにしたはず。ここでも当然それを考えたはずだが、コストや技術の制約で諦めたのか。駆け出し時代の菊竹の葛藤を見るようで興味深い。

激レアな宮沢のリアル写真…

梅の開花の時期が特ににぎわうが、営業は通年だ。現地を訪れると、久留米市市民文化部文化財保護課の神保公久事務主査が出迎えてくれた。登録文化財入りに奔走したキーマンだ。

もう1人、知らない女性が隣にいて、その人は西日本新聞社久留米総局の大矢和世記者だった。菊竹建築の魅力にずっぽりはまっているという。一緒に建物を見学するのかと思ったら、私が取材している風景を取材しに来たようだ。後日、その様子が写真入りで同紙に載っていた(筑後平野が培った自然と響き合う造形 梅林寺ティーハウス)。単発記事ではなく、『連載・巨匠菊竹清訓の建築』というシリーズ。建築専門の人ではないのに、すごい熱量。

ちなみに紙面はこんな感じ↓。宮沢は普段、似顔絵しか公表していないので、リアル写真は激レアだ。

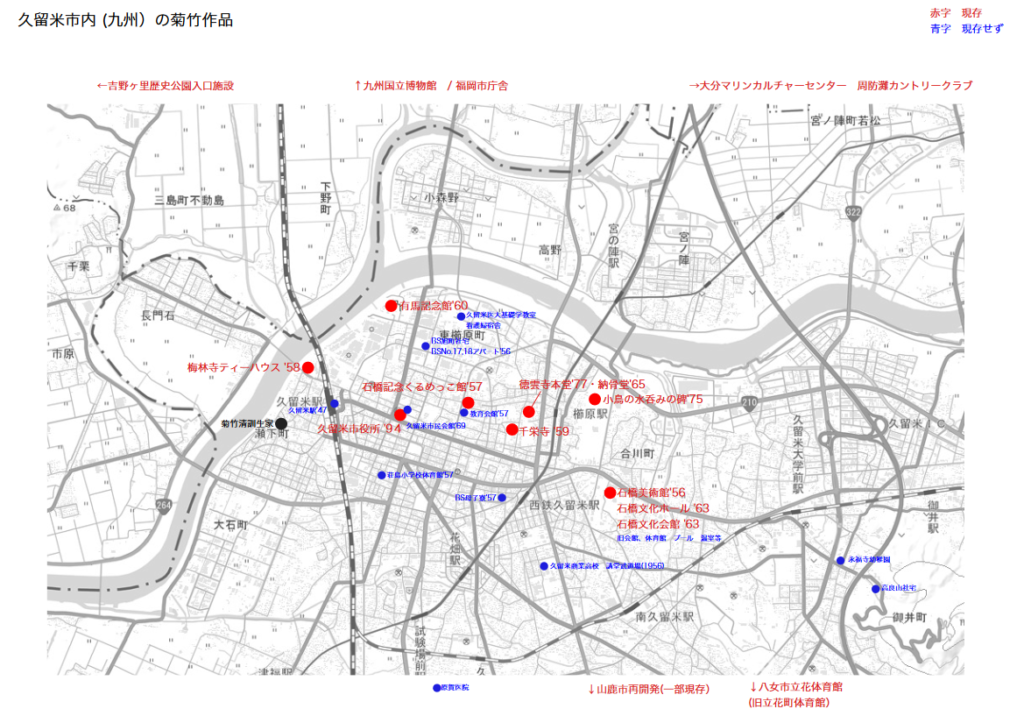

2人に話を聞くと、梅林寺ティーハウスの登録文化財入りによって、久留米で菊竹熱がじわっと高まりつつあるという。久留米の中心部にはこんなに菊竹建築があり(下図の赤字部)、レンタカーやレンタサイクルがあれば、1日でかなりの数を見ることができる。観光の1つの目玉となり得るだろう。

別れ際、大矢記者がこんなことを言った。「生誕100年に向けて、一緒に盛り上げましょう」。そうか、菊竹は1928年生まれだから、2028年が生誕100年。「あと5年」という準備期間は、いろいろ仕込んでいくのにちょうどいい。教えてもらってよかった。

全国の菊竹好きの皆さん、2028年に向けて、力を合わせましょう!(宮沢洋)

梅林寺ティーハウス

久留米市京町209梅林寺内