7月2日にオープンした「水戸市民会館」を遅ればせながら見てきた。設計は伊東豊雄建築設計事務所と横須賀満夫建築設計事務所(水戸市)のJV。施工は竹中工務店を中心とする計5社のJVだ。

「早いのが取り柄」のこのBUNGA NETでなぜすぐに見に行かなかったのかというと、オープン直前の内覧会のときに筆者(宮沢)がスペイン出張中で行けず、その後も、大ホールを見られるタイミングがなかなかなかったからだ。だが、結果的には「伊東豊雄の挑戦 1971-1986」展を見るのと同じタイミングで見ることができて、納得感が増した。

外から見てもその魅力がよくわからない建築である。2016年の公募型プロポーザルで伊東氏が当選したときからプロジェクト自体は知っていた。2023年3月、隣地にある水戸芸術館を磯崎新追悼展の取材で訪れたときには、建物はすでに出来上がっていた(以下の記事の最後の方にそのときの写真あり)。

でも、見つけたときには、「あ、これなの?」という感じだった。街になじんでいるとも言えるし、インパクトがいまひとつ、とも言える。

あの伊東氏がそんな普通のものを設計するはずがない…。きっと中身で勝負なのだ。

ホワイエの使われ方が「ケの場」

中に入ってみると、さすがの空間だった。まず、1階の南北を貫く「やぐら広場」に度肝を抜かれる。

床はコンクリートの土間。「須賀川市民交流センター tette」(2018年、設計:石本・畝森特定設計共同企業体)の通り抜け通路に雰囲気が似ているが、4層に及ぶ吹き抜けの高さと、天井のボリューミーな木組み、床付近の“何もなさ”がここ特有のスカッとした空気感を生んでいる。

広場そのものについては写真を見てある程度想像がついていたが、現地を見て感心したのは吹き抜けに面した各階のホワイエ空間。椅子や机があちこちに置かれ、学生たちが勉強している。子どもの遊び場も。何をするでもなく、ぼーっとする大人たちの姿も。この日は大きなイベントのない日。そんな日に、施設内にこんなに人の姿を見かけるホールは珍しい。

古巣の『日経アーキテクチュア』に載っているこの施設のリポートを読んだら(2023年9月14日号、執筆はOffice Bungaの長井美暁)、伊東氏がこんな説明をしていた(太字部)。

水戸芸術館が格式の高い文化施設なので、こちらは普段使いの場を意識したことも背景にある。催しのときだけではなく、毎日でも行きたくなる場所にしたい。(中略)

公共建築は市民にとって、もう1つの家であるべきだと思う。私が設計した公共ホール「座・高円寺」(08年竣工)で、「ここのカフェは俺ん家(ち)みたいなんだ」という住民の声を聞いて、とてもうれしかった。

今後は市民から「こう使いたい」という希望がどんどん出て、使われ方も変わっていくことを期待している。公共建築は公から与えられたものではなく、市民のものなのだから。(ここまで伊東氏の談話から引用)

なるほど、ホールなのに「ハレの場」ではなく、「ケの場」を狙ったのだ。まさに、そういう使われ方だった。

圧巻の大ホール、でもなぜ…

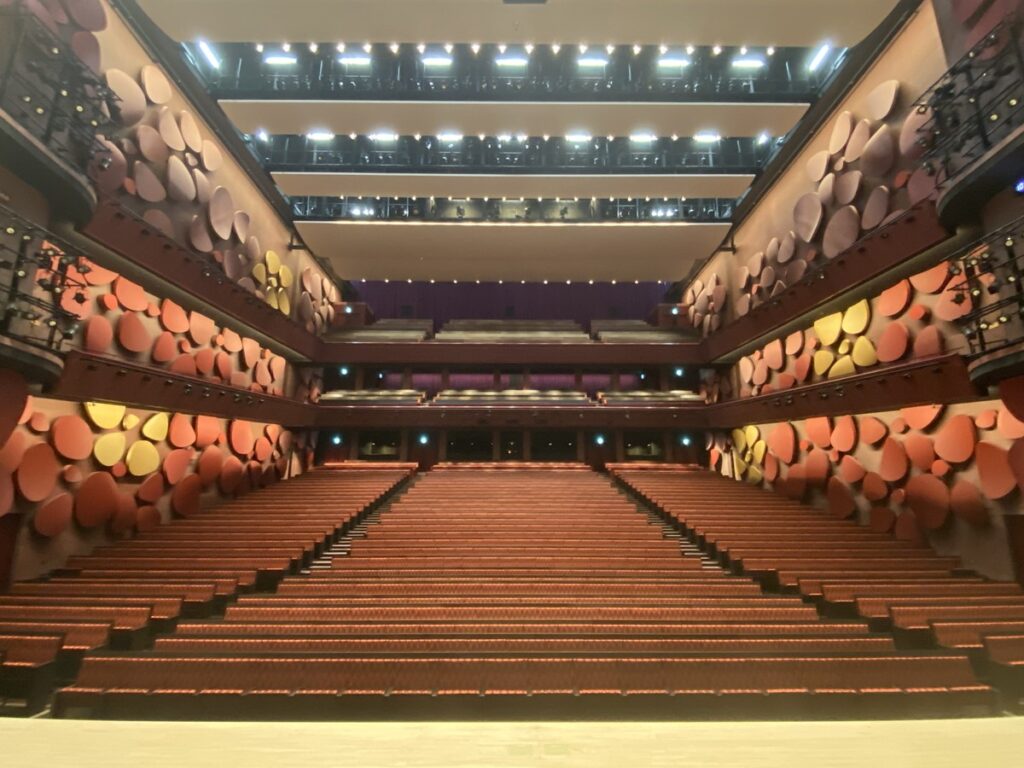

そして、見たかった大ホール(グロービスホール)も見ることができた。見てよかった。圧巻のビジュアル性。入った瞬間に気持ちが上がる。

側面のひらひらはGRCでできた音響反射板で、水戸・偕楽園にちなんだ「梅の花」がモチーフという。ホールはかなりの数を見てきたが、空間の艶やかさでは村野藤吾に並ぶと言っても言い過ぎではないだろう。

ただ、「なぜ建物全体を梅の花にしなかったんだろう」という疑問が湧いた。あるいは逆に、「大ホール内をなぜ矢羽根モチーフにしなかったんだろうか」と。説明が前後するが、建物の外装や、やぐら広場を取り巻く空間には「矢羽根」のモチーフが繰り返されている。

だから、大ホールに入った瞬間に、全く別のデザイン論理が展開されている感じがするのだ。最近のヒットソングに多い、途中で急に「転調」するあの感じだ。

ホールは鉄筋コンクリート造で、広場やホワイエは木造だから? GRCの梅の花はコストが高いから? どちらもいいデザインなら、どうでもいいだろうと思われるかもしれない。が、こういう仕事をしていると理由が気になるのである。腑に落ちないのはなんとも気持ちが悪い。以下は、こういうことなんじゃないかという筆者の推察である。

新国立競技場で負けた悔しさ

手がかりは、やはり日経アーキテクチュアに載っていた伊東氏のコメントだ。

「本当はホール自体も、弁当を食べたり寝転がったりしながら見られるものをつくりたい。なかなかそうはいかないので、せめて周りはくだけた雰囲気にしたかった」。

そうか、伊東氏は大ホールすらも、普段使いの「ケの場」としてつくろうとしていたのか。

そして、伊東氏のこのコメントも推察の手がかりとなる。

「2015年に行われた新国立競技場の公募型プロポーザルでは、外周に1.5m角の柱を72本立てる案を出し、悔しい結果に終わった。水戸市民会館の場合、大ホールを木造でつくることは無理があるから、周りを木でやろうと思った」。

別のプロジェクトで実現できなかったことをここでやった、って普通はあまり言わないのではないか。思っていたとはしても。伊東氏にとっては、それがサラッと口をつくくらい、「悔しさ」が日常的なエネルギーとなっているのだろう。

そう思ったのは、「伊東豊雄の挑戦 1971-1986」展で伊東氏に初期の代表作「シルバーハット」(1984年)のエピソードを聞いたからだ。詳しく説明すると長くなるのでざっくり書くと、伊東氏は「シルバーハット」の計画案を「P3会議」(1982年に著名な建築家が集まった建築の国際会議)に参加するための話題として作ったが、本当に建てるかどうかは決めていなかった。ところが、P3会議でその案を「みんなからボロカスに言われた」(伊東氏)ため、何くそと思って建てることにしたのだという。若い頃から「悔しさ」が炎となって消えない人なのだ。

水戸市民会館の大ホールに話を戻すと、ホール内のデザインの「転調」は、自分が次に進むための「悔しさの刻印」なのではないか。大ホールも普段使いにしたかったが、ここではできなかった。伊東氏は梅の花を見るたびに「何くそ」と思う。しかし、利用者は全くそんなことは関係なく「ハレの場」として使う。あくまで想像だが、そんなことを考えると腑に落ちた。

前編の冒頭に、伊東氏が80歳を過ぎても「現役」はおろか「最前線」だと書いた。視線は常に次を向いている。これこそ「最前線」の証だと思うのだが、いかがだろうか。(宮沢洋)