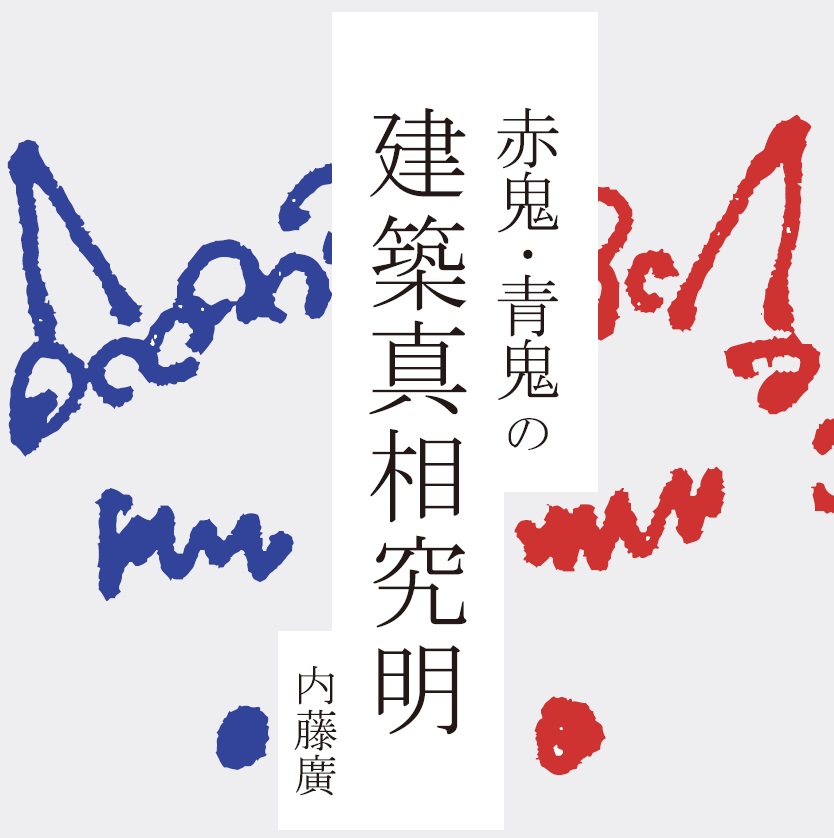

安藤忠雄は、この1977〜81年という時期に表層の特性を活用し、作風を確立した建築家だ。言い換えると、彼は本論考で叙述し始めている「ポストモダニズム」の歴史の中に位置づけられ、建築における表面性を発見した建築家の一人である。

こう記した時に予想される反論を、まず書こう。

彼の画期は「住吉の長屋」(1976年)であって、1977〜81年は作品はその延長上にあるので、特段、時期として問題にする必要はないのではないか。安藤忠雄こそ、軽佻浮薄なポストモダニズムに流されずに自らの信念を貫き、虚飾を排し、人間的で、周辺環境に呼応した作風によって近代建築の初心を取り戻し、その後の世界的なモダニズム回帰の潮流を先導した巨匠であるのに、何を言っているのか。安藤作品の魅力とは、厚みのある打ち放しコンクリートによる幾何学的な空間が、現地を訪れて初めて分かる感動を与えるところにあって、頭でっかちな表層の戯れとは似ても似つかず、表面性を軽やかにまとった同世代の伊東豊雄や長谷川逸子らと対照的であるのは言うまでもないはずだ。

ここまでの文章は、現時点で普通に思われていることを端的にまとめたものなので、読んでいて納得したことだろう。内容も、まあ正しい。私もメディア向きに短く紹介してほしいと言われたら、こう述べてしまうかもしれない。しかし、これらが矛盾に気づかないふりをして取り繕った表面的な解説に過ぎないのも、また確かだ。

語り直しは、やはり1976年に完成した作品から始まる。これらは表層期以前の性格を含みながら、翌年からの表層期の母体となった。同じ年に完成し、連載第3回で論じた「中野本町の家」(1976年)が伊東豊雄にとってそうであったように、連載第17回で扱った坂本一成の「代田の町家」(1976年)と同様に。

「住吉の長屋」と共通点が多い双子の作品「番匠邸」

1976年に安藤忠雄は3つの住宅を完成させた。その1つが、言わずとしれた「住吉の長屋」だ。作者が掲載を待望していた『新建築』の誌面に初めて採用された。それ以降は、作品が完成するごとに掲載されるような常連になるので、メディアの視点からも、ローカル建築家からの脱皮を果たした作品と見て良いだろう。

あまり語られない双子の存在を気に留めたい。同じ『新建築』1977年2月号に掲載された「番匠邸」(1976年)である。割かれた誌面は「住吉の長屋」と同一の8ページであり、生みの親も論考で並べて扱っている。そして、その本質も語るに足るものなのだ。

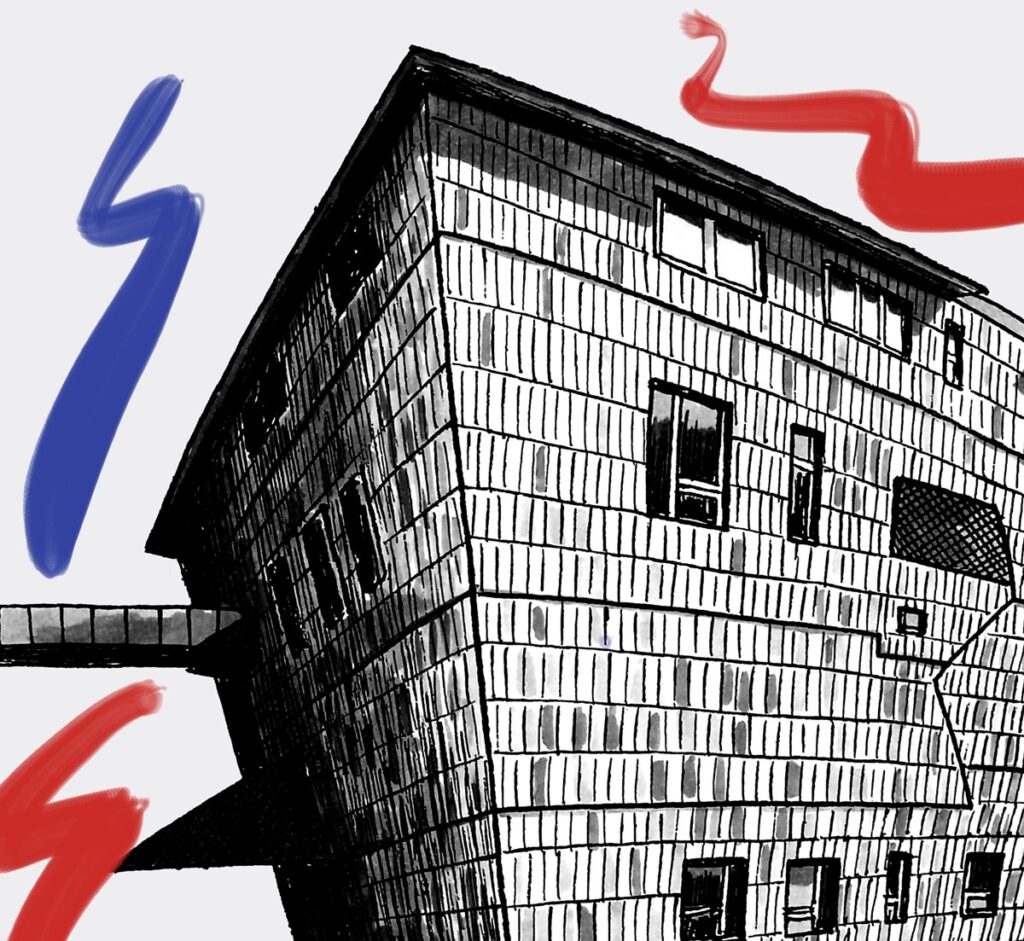

「番匠邸」と「住吉の長屋」は共通する点が多い。壁や天井は内外ともに打ち放しコンクリートの仕上げで、形は直方体の組み合わせである。

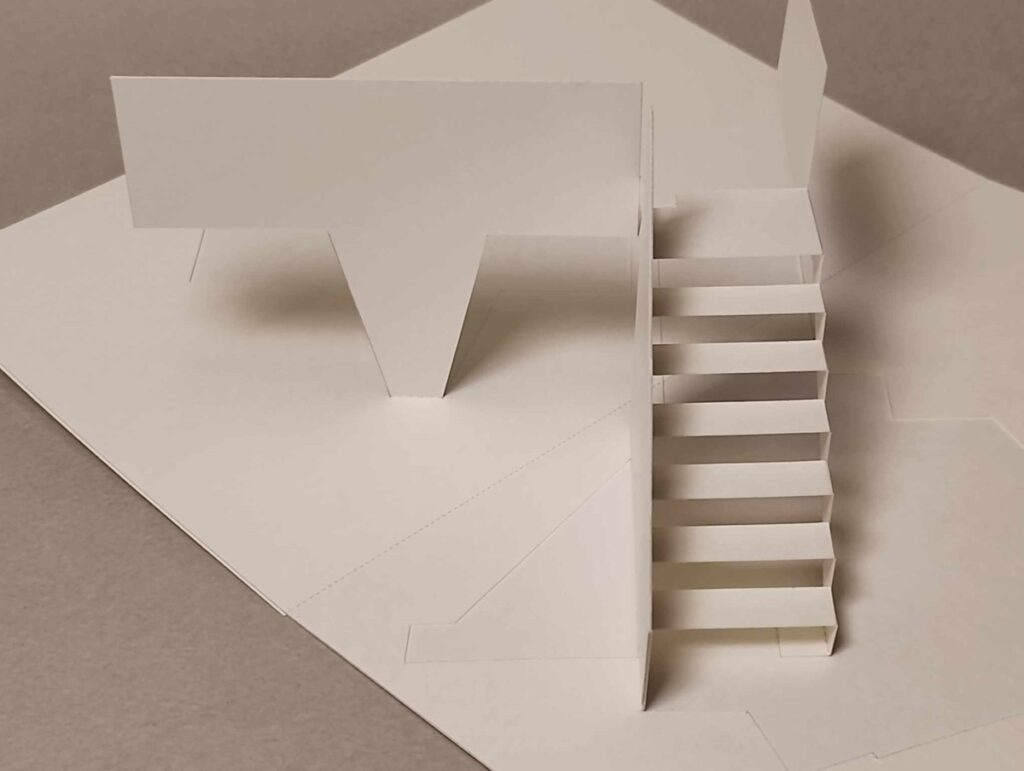

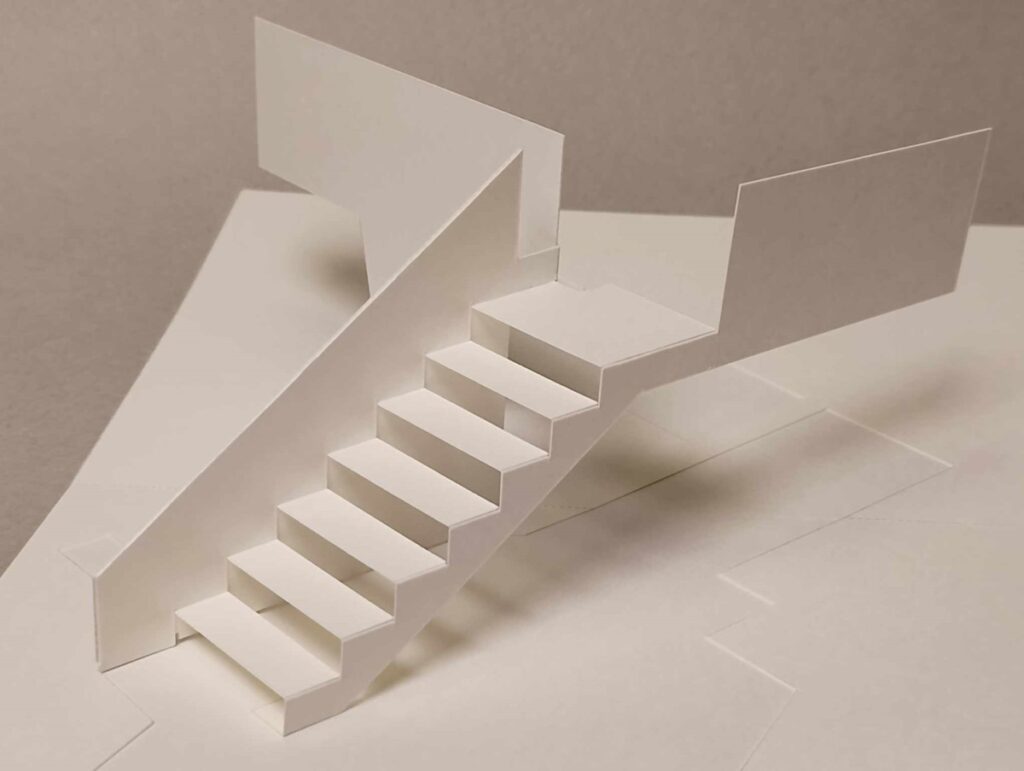

「番匠邸」は道路から玄関までの外部空間を、L字型をしたコンクリート壁と建物外壁で囲い込んでいる。そこには正方形のせっ器質タイルが敷き詰められて、外室のようだ。同じタイルが、玄関を入った先の居間とダイニングキッチンの床にも使われている。ダイニングキッチンの上部へと、その直方体を3等分にした1つに設けられた直線階段で居間から上がった先に寝室がある。階段が降り注ぐ光に包まれているのは、居間の上部が壁で囲われたルーフガーデンになっているからで、外に出るためのドアやガラス窓から光が透過していたのだ。公道から見た時には、敷地境界から2階分の高さの壁が立ち上がっていた。実はその上半分は、外部空間を囲い込んでいたのである。

「住吉の長屋」では、立ち上がる壁で外部空間を囲い、その中庭にも1階の室内にも玄昌石を敷き詰めた。打ち放しコンクリートの壁と硬質な床仕上げによって、外部を内部のように、内部を外部のように感じさせるつくりは「番匠邸」と同一である。そんなシーンは、公道からは予期できない。壁面の向こうは別世界なのだ。

都市に背を向けず、表面を整えた打ち放しコンクリート

そして、その面(おもて)の共通性に触れないではいられない。2作とも都市に向き合う面が、放置されていない。「打ち放し」の言葉を裏切って、手放されていないのである。

私たちは見る者への気遣いを、絹のような肌の仕上がりによって感じ取っているのではない。コンクリートの型枠用合板の分割やセパ穴の配列が、建物全体や開口部の寸法に整合されているから、手がかけられていると思うのだ。確かに型枠やセパ穴はコンクリートを施工する上で必要な要素であり、それが露出されているのだが、それらの配列を整える行為は、機能的に求められる工事ではない。むしろ、型枠を固定するというセパ穴の機能からすれば、整然と並ぶ状態は、よほど気遣っていないと得られない。すっぴんの美しさに見えて、手がかけられた顔なのだ。

「住吉の長屋」も「番匠邸」も、都市に背を向けた建築ではない。住宅は塀などの向こうに身を隠していない。率直に、すくっと立っている。露出したコンクリートがなぜ嫌な気にさせないかというと、壁の裏側を見せられたとは思わないからだろう。内部の空間をつくって終わりではなく、表面が整えられた打ち放しコンクリートは、こちら側を向いている。都市の表面(おもてめん)を形成する要素になっているのだ。

ただし、面の向こう側を知ることはできない。実際、その奥に別種の空間が待っていることは、先ほど指摘した。外観は内部空間と対応していない。そして、打ち放しコンクリート面の構成は機能に由来していない。つまり、1976年に安藤忠雄が完成させた住宅は、まったくもって近代建築ではないのだ。

「都市ゲリラ住居=住吉の長屋」ではない

安藤作品がモダニズムだという通俗的な見方を否定した返す刀で、「都市に対する抵抗の砦」でもないことを確認したい。

1973年の論考「都市ゲリラ住居」の中で、安藤忠雄は「重層化し、錯綜した都市の中で、高度な〈情報化〉と、それに伴うビューロクラシー〈中略〉に、対抗し、終局を告げうる唯一の砦は、〈個〉から構築された住居」であると書いた(注1)。併せて発表されたプロジェクトを指して「我々の三住居に対するテーマは、外部環境への〈嫌悪〉と、〈拒絶〉の意志表示としてファサードを捨象し内部空間の充実化をめざす」ともある。初期の安藤忠雄を語る際に必ずと言っていいほど参照されるのがこの「都市ゲリラ住居」であり、しばしば「住吉の長屋」に直結させられるが、内容の違いは明白だろう。

すでに述べたように「住吉の長屋」も「番匠邸」も、外部環境に向き合う顔への意識を捨て去っていない。ただし「ファサード」が特権的に扱われていないのは、論考の方向性に近い。公道から見るのと同様のコンクリートの面は、内部空間にも出現している。こちら側も気遣われた表面だ。したがって、打ち放しコンクリートであっても、中から目にする人間が疎外感を覚えることがない。「背後もまた表面」(注2)であることにおいて、外観も内観も同一なのである。

このように「住吉の長屋」と「番匠邸」は、1973年の「都市ゲリラ住居」の意志を引き継ぎながら、その姿は文章の内容とは似つかない。「砦」のように内部と外部の境界が特権化されておらず、そこに外部環境への拒絶の意志も表示されていないのだから。このように、1976年における安藤忠雄の作品も、表層期(1977〜81年)以前からの問題意識の帰結であると同時に、表層期という別の様相への結節点となっている。

意図的な操作性が感じられる「番匠邸」

ここまでは1976年に生まれた「住吉の長屋」と「番匠邸」を一緒に扱ってきたのだった。しかし、2つの別の個性を有していることを忘れてはならない。ここからは、誕生時の若干の前後や周辺環境の違いでは説明できない相違に注目したい。

「番匠邸」で最も意外に思われるのは、玄関と居間の間に見られる一点可動式の木製衝立ではないだろうか。通常の扉2枚分ほどの幅の板が、床から天井までの高さで取り付けられ、中心を軸に360度回転できるようになっている。部屋を完全に間仕切る位置に設けられてはいないので、機能的というよりも、動かすことによる空間の変化を意図していると考えられる。

これを付加的な事柄として片付けられないのは『新建築』の誌面で大きく扱われていることもある(注3)。一点可動式の木製衝立は、最初のページに写って玄関から居間に読者をいざなった後、開閉の角度を変えて、居間からダイニングキッチンに続く主要空間を撮影した写真では、玄関の窓から差し込む外光を鋭く切り取っている。光の効果を変化させるという「番匠邸」の主要な意図に、この動く面は関わっているのだ。

これを目にした時、安藤忠雄の建築のすべては「住吉の長屋」から始まるといった神話が揺らがされるのは、内装的で動的なものが、今の私たちが安藤忠雄的とみなしている空間性に関与しているからだろう。構築そのものを象徴するような壁が立ち、不動のそれが人の手に負えない天空からの光を受けることによって生み出される空間のドラマ。そんな風にだけ安藤忠雄の建築を理解した時、内装によって人為的に空間の性格を変化させる仕掛けが、私たちを戸惑わせるのである。次のように言いかえても良いかもしれない。「番匠邸」からは操作性が感じられると。

空間全体の性格を左右する家具の存在

2つ目の「住吉の長屋」との違いも、操作性に関係する。大きな箱を三分割したように見える「住吉の長屋」に対して、「番匠邸」は2つの箱が組み合わされている。道路際の箱の中に居間とルーフガーデンがあり、奥の細長い箱にダイニングキッチンと寝室と階段が収められている。

気になるのは、前者に後者がめり込んだかのような構成である。2つの箱の面は少しずらされて、どこで立方体が組み合わさっているかは内部でも鮮明に感じられる。ダイナミックな貫入が、丁寧に設計されているのだ。これは「住吉の長屋」が、全体の構成は静的な幾何学であるのとは異なっている。1つ目の相違とは違って、これは建築の構成についてだが、動きを生み出すための細やかな調整は、同じ「内装的で動的」という言葉で形容できる。こちらも作者の意図が垣間見え、操作性が感じられる。

3つ目に指摘したいのは、内装そのものである。それに気付かされるのが当時の『新建築』の切り取り方で、掲載された「番匠邸」の唯一のカラー写真が、1ページ大で捉えた居間の内装になっている。正面から写真に捉えられた収納部は実に細やかだ。部屋の横幅いっぱいに、肩ほどの高さまで正方形の棚が作り付けられて、下段は一つが3等分されて引き出しの機能を果たし、格子のパターンは後ろの同じ木製の壁にも引き継がれている。

これらの家具が付加的なものとみなせないのは、空間全体の性格を左右しているからだ。部屋の中央には、以後も多用される円形紙管を型枠に使った打ち放しコンクリートの円柱が立っている。左右対称の象徴性は、円柱と左右の内壁との間にそれぞれ5個の正方形が正確に収まることによって強調されている。躯体工事の結果と、その後の内装工事とが絡み合いながら効果を挙げている。このように繊細な秩序は、設計者に関する従来のイメージを裏切るかもしれない。

家具が積極的に建築化されている様子は、坂本一成の「南湖の家」(1978年)を思い起こさせる。この安藤忠雄の作品でも、統合された垂直と水平の線が物質性を離れた表面を知覚させていると言えるかもしれない。連載の第17回で「南湖の家」に与えた「結局、このような表面が意図的な表現なのか、日常的な機能の解決なのかは決定しがたいのである」という形容は、型枠やセパ穴を露出させながら気遣われた打ち放しコンクリートの面にも妥当であるのに気づく。ここから見えてくるのは、孤高の建築家とみなされがちな安藤忠雄が同時代の文脈で語れる可能性と、安藤忠雄に見られる操作性が付加的なものではなく、その本質を理解するのに欠かせないという可能性である。

「住吉の長屋」にも操作性は皆無ではない

これら3点の「相違」を知った後に「住吉の長屋」に戻ると、どのように見え方が変わるのだろう。

1つ目の可動式の建具は「住吉の長屋」に存在しない。ただし、小さな光の仕掛けと解釈すると、玄関部にある光の筒が目を引く。この住宅を正面から捉えた時、打ち放しコンクリートの面にうがたれた窪みが、まるで暗闇が口を開けているように写っている写真は有名だろう。ところで、その向こう側も、実は傘をささなくてはならない空間であることはご存知だろうか。

玄関部は完全な軒天井ではなく、2階部分を煙突状の空間が貫いている(注4)。したがって、顔を上げると、細長い薄暗がりの向こうから、外光が打ち放しコンクリートの地肌をつたって落ちてくる光景が見られる。細やかで、個別性の高い仕掛けである。住宅全体の割り切った構成からすると、異質にも思える。しかし、これも1976年時点の作者が確かに有していた要素なのだ。

2つ目の貫入する幾何学はどうだろうか。改めて「住吉の長屋」の全体構成を確認しよう。玄関を入った部分が居間で、屋外である中庭をはさんでダイニングキッチンと浴室、中庭の階段を上がって居間の上部に寝室が位置している。もう一つの部屋までは、寝室から中庭に架け渡された歩廊で向かう。床仕上げは1階が内外とも玄昌石貼りで、2階の室内はフローリングになっている。

2階の部屋に入るために靴を脱ぐ所は、半円形に掻き取られている。まっすぐに伸びてきた歩廊の玄昌石貼りが、室内に食い込んできたかのようだ。幾何学が貫入している印象が何に由来するのかを考えると、歩廊の両脇が打ち放しコンクリートであることに気づく。手すりという機能だけでは説明できない堅牢な仕上げが、構造体である壁による囲い込みと同じくらい強く、透明な空間のヴォリュームを知覚させる。中庭の空中に出現した伸びやかさを押し殺さないよう、2つの終端は室内にめり込み、運動を終えたのだろう。このように、貫入する幾何学は「住吉の長屋」にも皆無ではない。そのかすかな現れが、住宅全体にダイナミックさをまぶし、人びとが名作と呼ぶにふさわしい性格を与えているのだ。

内装に込められたエネルギーによって獲得された説得力

3つ目の内装に関しても、同様に丁寧な操作が施されている。その代表的なものとして、「住吉の長屋」は直方体を3分割して構成されているという説明に収まらない箇所を見ていきたい。

一つは玄関部だ。先ほどの1つ目で言及したように、正面から窪んで見えた部分は、居間の側では出っ張りとして現れる。その下部には、5個の正方形が収まる形で棚が作り付けられている。上部に現れた打ち放しコンクリートは、左右対称にセパ穴を整えている。ここにあるのは、躯体工事と内装工事が手を取り合った効果である。玄関部の窪みはこちら側に顔を向け、中の人間から裏側にいるという意識を消し去る。「番匠邸」と同じ手法が、ここでは住宅全体の秩序を高めている。細やかな内装工事は、軸線の存在をやわらかく、日常の意識に浸透させるに違いない。

もう一つは、1つ目に指摘した光の筒の部分で、従来あまり言及されていなかったのは、内部からは意識されないからだろう。躯体のみであれば、2階の寝室に出っ張りとして現れるはずだが、そうなっていない。左右の凹みに木製のクローゼットを作り付け、中央部も同じ木材で仕上げているために、壁の中にいる人間には矩形の空間としか感じられないのだ。

中央部を単なる仕上げと受け止めないのは、表面に溝が丁寧に施されているからである。溝のパターンは左右の家具と同種であり、そのテイストは壁から手前に作り付けられたデスクに受け継がれている。壁の表面仕上げ、中央のデスク、左右のベッドという一連の内装工事は、全体構成と一体になって、住宅の左右対称性を自然なものにしている。

もう「住吉の長屋」が躯体工事で完成した住宅だと誤解されることはないだろう。透明な空間のヴォリュームの中での静謐な暮らしといった説得力は多分に、内装に込められたエネルギーによって獲得されていた。

同時期の「平林邸」では「貫入」を明言

ここまで「番匠邸」で得られた3つの視点から「住吉の長屋」を再読してきた。後の安藤忠雄があまり垣間見せない操作性が、意外にも存在していることが明らかになった。

安藤忠雄にとっての1976年が前後の時期とどのような関係にあるのかをより明瞭にするために、同年のもう一つの住宅を確認したい。「住吉の長屋」と同じ月に施工が始まり、それより5か月後に完成した「平林邸」(1976年)である。『新建築』には掲載されなかったが、『建築文化』1976年11月号に、本人による作品解説と共に載っている(注5)。

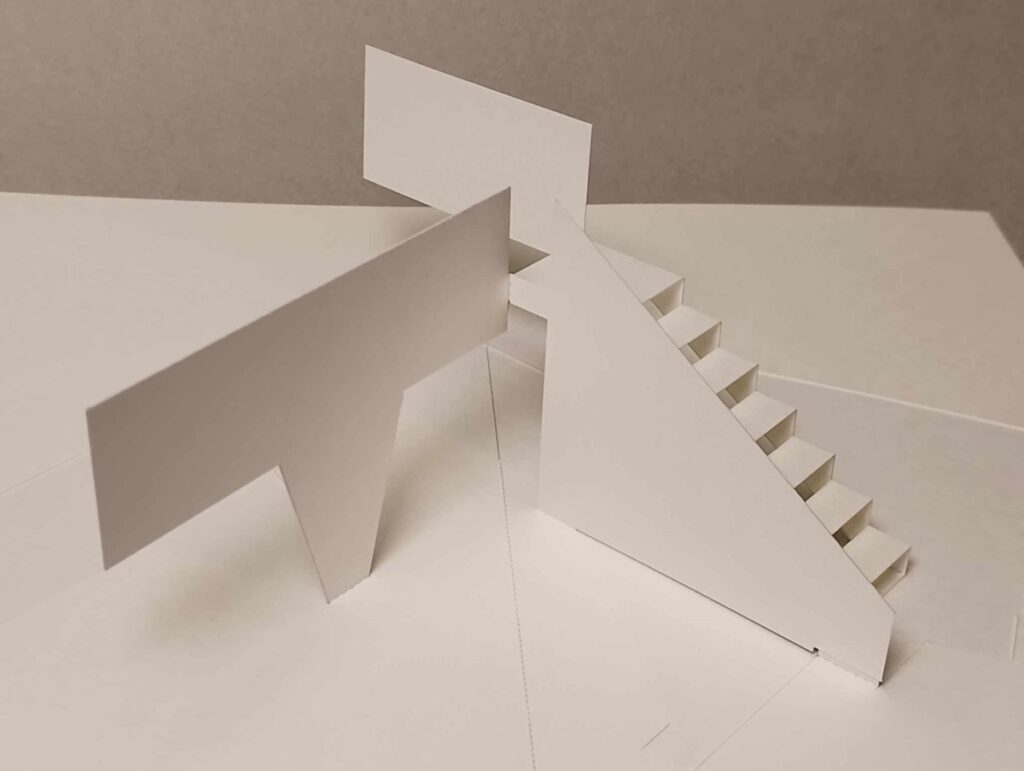

最初のページで目を引くのは、作品名よりも巨大なフォントで記された「貫入」の2文字だ。「貫入」という表現は、これまで「番匠邸」と「住吉の長屋」を分析する過程で現れた。安藤忠雄が「平林邸」の作品解説に冠したタイトルが「貫入」で、この言葉は本文中に2度、次のように登場する。

「空間の基本構造を壁構造、機能・技術はラーメン構造と、それぞれ異なったレベルで扱い、このシステムのイメージを整合性をもって全体化するというのではなく、互いに拮抗させることにより、その間隙に生じる空間に期待した。そのためわれわれは、二つの構造を貫入させるという一つの解決方法を採用した。」

「われわれがつくりえたものというと、おそらく二つの構造を貫入させた結果生じた、目的化しえない空間だけだったかもしれない。」

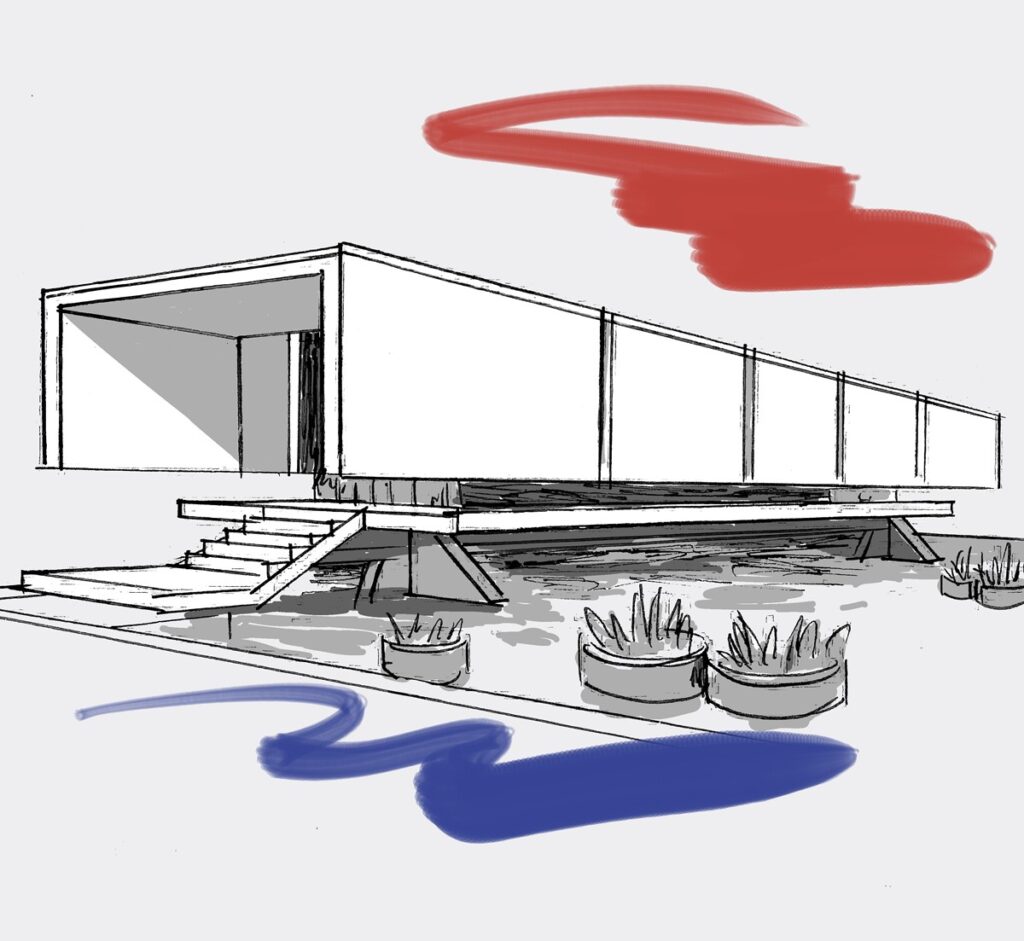

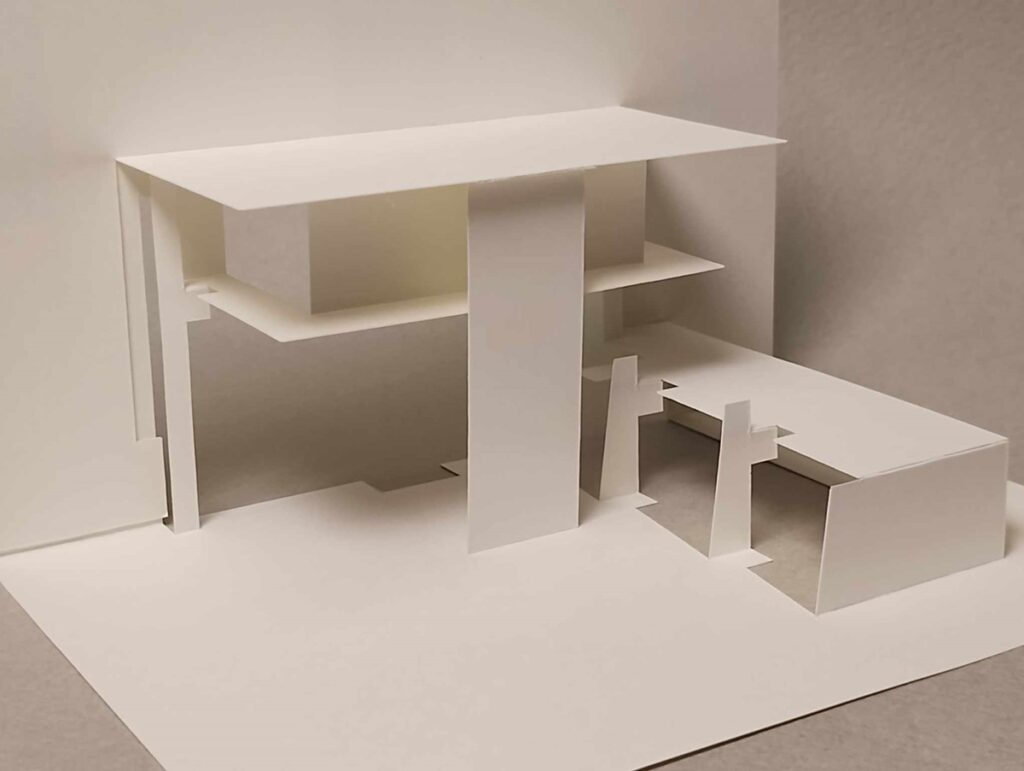

ここに述べられている通りに「平林邸」の全体構成は、壁面と格子との貫入によって説明できる。打ち放しコンクリートによる柱梁のグリッドフレームが一直線に続き、連続する面および曲面の壁がそれに交差することで、住宅内外の空間が生まれている。

グリッドフレームの柱間は、長手方向においてはまちまちであり、各柱間が居間や客間、中庭などになっている。均等なラーメン構造という一般的な形はとっていないのだ。グリッドフレームは構造的な要請から決定されたものでなく、こちらもまた「空間の基本構造」と呼べることが分かる。まさに2つの異なる原理の貫入で空間を設計することが「平林邸」の焦点なのである。同時期に計画された「番匠邸」「住吉の長屋」から、貫入する幾何学という特徴が抽出できたこともうなづける。

後の作品につながるグリッドフレーム

あと2つの特徴も「平林邸」に共通している。曲面壁の中にあるホールに入ろう。2層吹き抜けの空間で、外光が打ち放しコンクリートの面をつたって落ちてくる。この印象的な光景が生まれているのは、壁面とグリッドフレームが交わる部分に細い隙間がとられているからだ。先の「番匠邸」では、住宅を構成する2つの箱を少しずらし、その間にスリット状の窓を設けていた。どちらも2つの幾何学が癒着するのではなく、ダイナミックに貫入していることを示すための細やかな処理であり、それが光を調整している。

貫入のコンセプトは内装にも反映されている。ホールの壁に沿う形で家具が左右対称に作り付けられ、そこに斜め45度に段状の棚が切り込んでいる。吹き抜けを見上げると、グリッドフレームを構成している端部が宙に突き出している。打ち放しコンクリートの2つの梁が延長され、2つの原理が激突した住宅であることを強調しているのだ。いずれも個別性の高い仕掛けであり、「住吉の長屋」と同じ年にこれが完成しているのは意外かもしれない。

確かに「平林邸」は1976年の3作品の中でも操作性に富んだものだが、その後に継承されるモチーフが初めて登場していることも見逃せない。「六甲の集合住宅II」(1993年)などで印象的なグリッドフレームである。特に今回の3作品に続く表層期(1977〜81年)において、グリッドフレームは「帝塚山の家」(1977年)や「松本邸」(1980年)など多くの住宅で使われている。「壁の建築家」であるはずの安藤忠雄が格子を用いたことは何を意味するのだろうか?

「ポストモダニズム」の歴史のただ中にいた安藤忠雄

準備はできたようだ。1977〜81年が安藤忠雄を考える上で重要な時期であるのは言うまでもない。

1977年に掲載された「住吉の長屋」によって関西の枠組みを超えて認識されるようになり、伊東豊雄など同世代の建築家との交流が生まれた。1979年に日本建築学会賞(作品)を受賞し、1981年の「小篠邸」は世界的に知られるステップとなった。彼もまた表層期に、長く続く作風を確立した建築家である。今回は「住吉の長屋」をはじめとした1976年の作品に潜む操作性に言及し、安藤忠雄の個性が表面性に関わることを示唆してきた。それがどのように表層と関係し、「ポストモダニズム」の歴史に位置づけられるのかを次に述べたい。

注1:安藤忠雄「都市ゲリラ住居」(『別冊都市住宅住宅第4集』 1973年7月号、鹿島出版会)18〜19頁

注2:宮川淳『引用の織物』 (筑摩書房、 1975) 147頁

注3:安藤忠雄「番匠邸」(『新建築』 1977年2月号、新建築社)211〜218頁

注4:安藤忠雄「住吉の長屋」(『新建築』 1977年2月号、新建築社)203〜210頁

注5:安藤忠雄「貫入|平林邸」(『建築文化』 1976年11月号、彰国社)65〜72頁

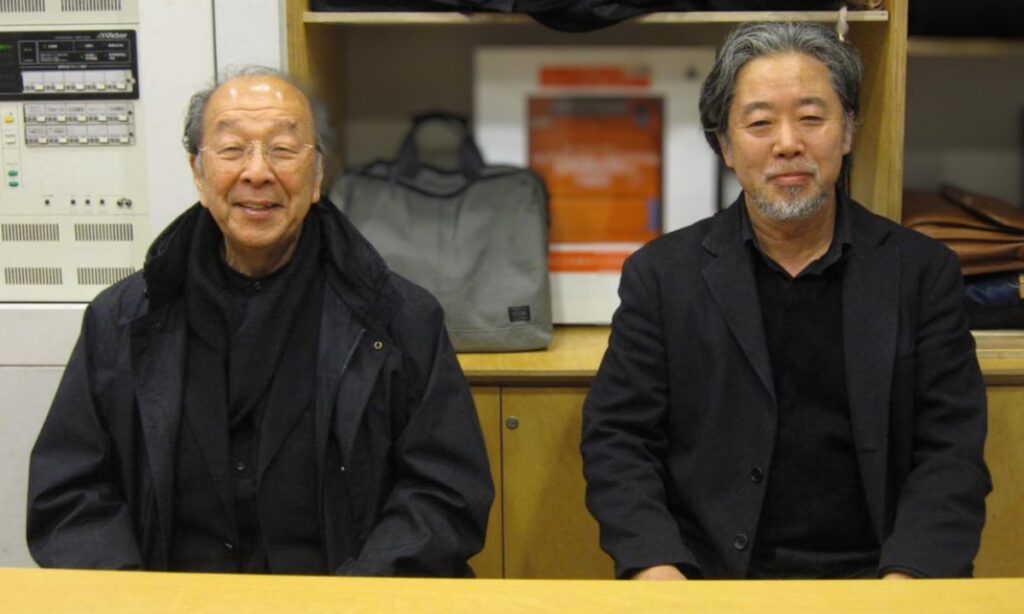

倉方俊輔(くらかたしゅんすけ):1971年東京都生まれ。建築史家。大阪公立大学大学院工学研究科教授。建築そのものの魅力と可能性を、研究、執筆、実践活動を通じて深め、広めようとしている。研究として、伊東忠太を扱った『伊東忠太建築資料集』(ゆまに書房)、吉阪隆正を扱った『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社)など。執筆として、幼稚園児から高校生までを読者対象とした建築の手引きである『はじめての建築01 大阪市中央公会堂』(生きた建築ミュージアム大阪実行委員会、2021年度グッドデザイン賞グッドデザイン・ベスト100)、京都を建築で物語る『京都 近現代建築ものがたり』(平凡社)、文章と写真で建築の情感を詳らかにする『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』、『東京モダン建築さんぽ』、『東京レトロ建築さんぽ』(以上、エクスナレッジ)ほか。実践として、建築公開イベント「東京建築祭」実行委員長、「イケフェス大阪」「京都モダン建築祭」実行委員、一般社団法人リビングヘリテージデザインメンバー、一般社団法人東京建築アクセスポイント理事などを務める。日本建築学会賞(業績)、日本建築学会教育賞(教育貢献)ほか受賞。

※本連載は月に1度、掲載の予定です。これまでの連載はこちら↓。