8月14日に共用を開始した滋賀県の守山市新庁舎を見てきた。外観を見ればわかるだろう。そう、隈研吾氏の新作だ。

藤井勇人氏担当の最後となる今回は、ブラジル・リオデジャネイロで最もホットなアートの中心地を取材してもらった。湾岸再開発エリアに立つかつての工場を、時間をかけて徐々にコンバージョンしている「ベリンギ工場」だ。アーティストやデザイナー、建築家などがアトリエを構え、家具職人の工場、古着屋やビストロも並ぶ。(ここまでBUNGA NET編集部)

ブラジル最終回となる今回は、私が住むリオデジャネイロ(リオ)にある施設を紹介しよう。リオと言えば、年に1回開催され世界中から100万人もの人が訪れるカルナバウ(カーニバル)が世界的に有名だが、オーストラリア・シドニー、イタリア・ナポリと並んで世界三大美港の一つとされる風光明媚(めいび)な街でもある。2012年にはその美しい景観が評価され、世界遺産に登録されている。また、リオ市はサンパウロ市に次ぐブラジル第2の都市で、600万人を超える人口を抱え、1960年にブラジリアに遷都するまではブラジルの首都でもあった。

人類最後の巨匠建築家といわれたブラジル人建築家、オスカー・ニーマイヤー氏(2012年に104歳で死去)はここリオ出身で、彼の幾何学的に説明できないような美しい曲線が生まれた原点は、美しいリオの山々がつくり出す稜線とも、ビーチにいる女性の体の曲線美ともいわれている(実際に本人もそう言っていて、晩年までビーチにいる女性のスケッチを、葉巻をふかしながら描き続けていた)。

その美しい稜線にリズムを合わせるかのようにリオは音楽の街でもある。日本中を席巻したBossa Nova(ボサノバ)音楽も、ここリオに住む裕福な家庭で育ったアントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルト、ヴィニシウス・ジ・モラエスらのミュージシャンによって生み出されたものである。一方でファヴェーラ(スラム)のストリートから生まれたFunk Carioca(ファンキ・カリオカ)は、打ち込み系の音にラップをのせたもので、街を歩くと至る所からズーチャッチャ、ズーチャッチャというビートが聞こえてくる。

今でこそブラジル文化の多様性は国内各地で再評価されているが、20世紀終盤まで文化の集積地がリオであったことに異論はないだろう。

そんなリオのセントロ(中心街)からさほど離れていないPorto Maravilha(その名も、素晴らしい港)という湾岸再開発エリアの外れに、一つの巨大な建物が存在する。それが今回紹介するFábrica BHERING(ベリンギ工場)だ。

(さらに…)1977〜81年の建築を特徴づけているのは「表層」である。それ以前には等閑視されてきたこの対象に、多くの建築家が目を向けた。

「表層」とは、どのようなものなのだろう? 1972年に美術批評家の宮川淳は、それが「ほとんど定義によって、存在論の対象になりえない」と指摘した。「厚みを持たず、どんな背後にも送りとどけず(なぜならその背後もまた表面だから)、あらゆる深さをはぐらかす」のだと。言われてみれば、納得だ。存在としては定位できないが、確かに、ある。

9月19日、家具メーカー「オカムラ」のガーデンコートショールーム(東京・紀尾井町のニューオータニ・ガーデンコート3階)で、「OPEN FIELD」の第1回展となる「ほそくて、ふくらんだ柱の群れ–空間、絵画、テキスタイルを再結合する」が始まった。その初日に行ってきた。建築史家の五十嵐太郎氏のキュレーションの下、建築家の中村竜治、画家の花房紗也香、テキスタイルの安東陽子の三氏がコラボレートしてなんとも不思議な空間を生み出している。下の写真は案内してくれた中村竜治氏と安東陽子氏だ。

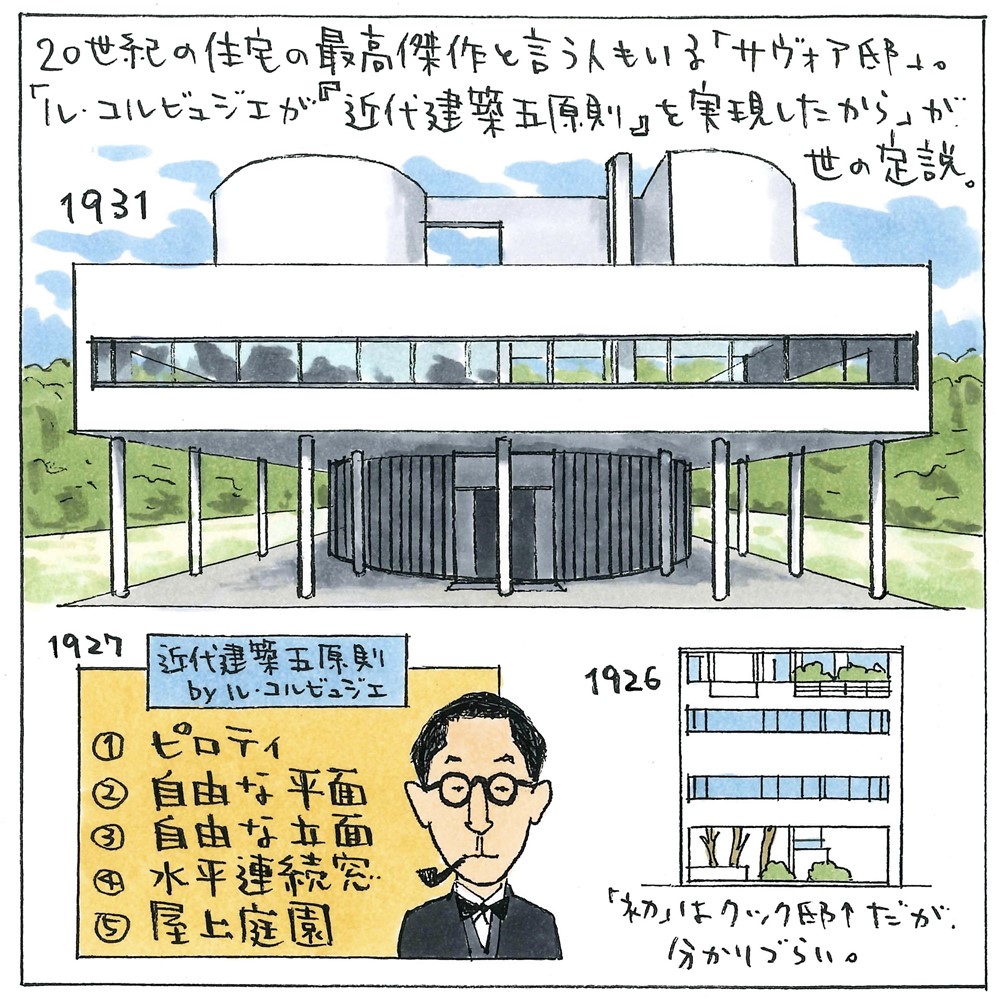

住まいのWEBメディア「LIFULL HOME’S PRESS(ライフルホームズプレス))」で、宮沢が文章とイラストを書く「愛の名住宅図鑑」という連載が始まる。第1回が本日、9月18日に公開された。以下はその前書きだ。

振り返ってみると、名作といわれる住宅をずいぶん見てきた。実際に訪れると、どれも素晴らしい。期待を裏切らない。しかし、建築家や研究者が褒めていたポイントとは違うところで心を動かされている自分に気づく。

専門家が「建築史」の視点で書く評論文では削られがちなものがある。それは、建築家がその家に込めた“愛”だ。それに触れずに書かれた評論は、あたかも建築家が住み手の生活を考えていないかのような印象を与える。本連載では、「建築史上のポイント」と「建築家の愛」の両面から名住宅を解剖していきたい。

近代化(明治)以降の国内の住宅を概ね古い順に紹介していく。が、初回は“世界の座標軸”として、パリの「サヴォア邸」を取り上げる。

続きはこちら。

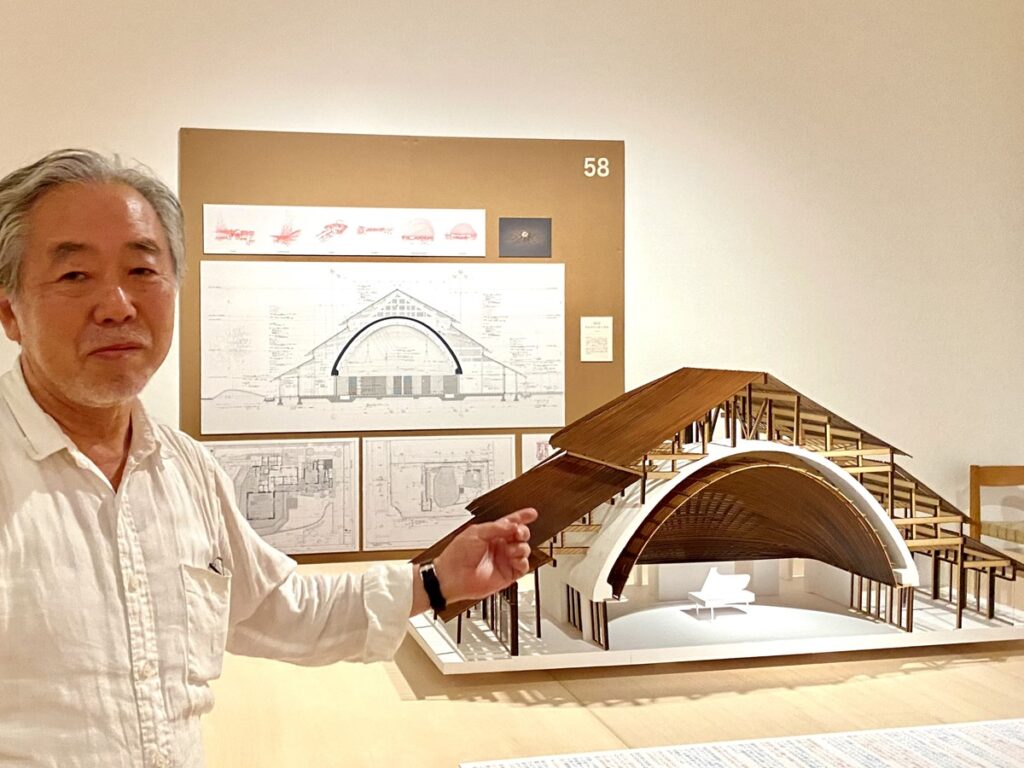

大阪中之島美術館で7月13日から開催されていた「Parallel Lives 平行人生 — 新宮 晋+レンゾ・ピアノ展」を最終日の9月14日に駆け込みで見てきた。筆者(宮沢)はレンゾ・ピアノの大ファンである。展覧会の評判を聞いてずっと見たかったのだが、大阪に行く機会がなく、京都の日本建築学会大会に絡めてようやく見ることができた。

(さらに…)開幕前から大きな話題になっている「建築家・内藤廣/Built とUnbuilt 赤鬼と青鬼の果てしなき戦い」が、いよいよ9月16日(土)から島根県芸術文化センター「グラントワ」の島根県立石見(いわみ)美術館で始まる。会期は12月4日(月)まで。

筆者は、会場設営追い込みの9月8日に、内藤廣氏が展示をチェックするのに同行した。最終の展示とはやや異なるかもしれないが、いち早くリポートする。(注:一般の方が撮影OKなのは、前室のインスタレーション、バナー類、展示Cの言葉の壁、静止画の映像のみ)

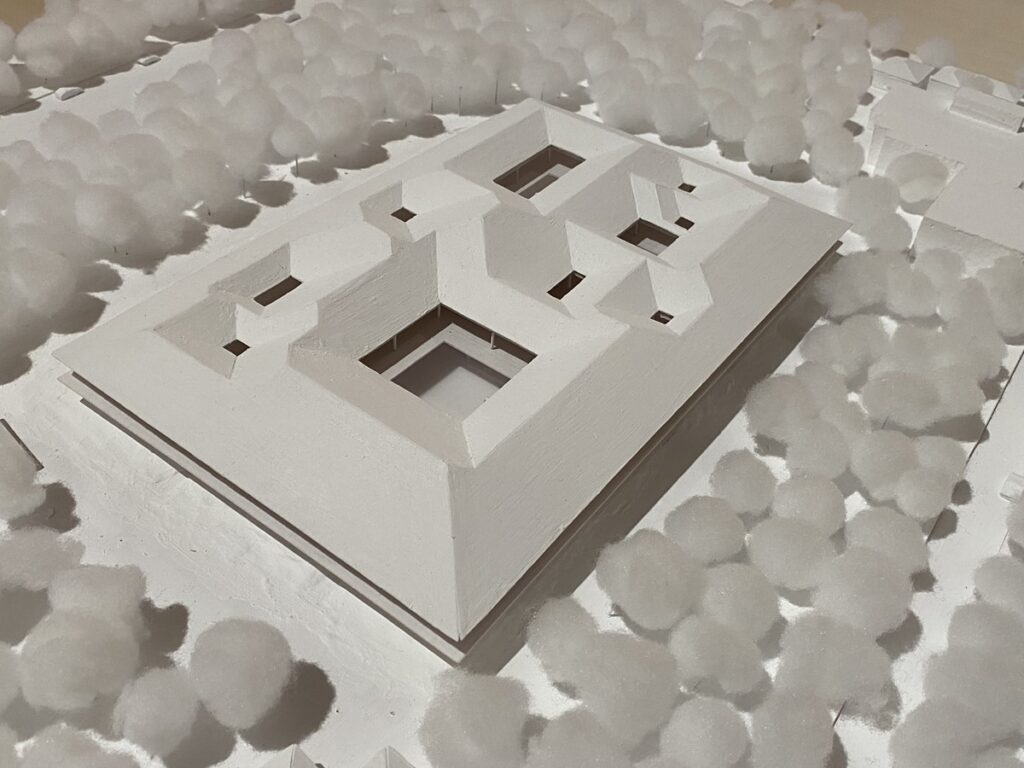

西澤徹夫氏はここ数年、日本建築界で最も気になる建築家の1人なのではないか。「京都市京セラ美術館」と「八戸市美術館」でJIA日本建築大賞を受賞(前者は日本建築学会賞も受賞)。いずれも、単独ではなくチームでの設計なので(前者は青木淳建築計画事務所、後者は浅子佳英・森純平両氏との共同設計)、「西澤さん個人はどんな人なんだろう」と興味が深まる。筆者(宮沢)も面識はあるが、深くは知らない。その西澤徹夫氏の展覧会「西澤徹夫 偶然は用意のあるところに」が9月14日(木)からTOTOギャラリー・間(東京都港区)で始まる。

開幕前日の9月13日午後に行われた内覧会に行ってきた。以下は、その速報である。

(さらに…) 計画名:「ミチゾー・タチハラ」シリーズを用いた芸術作品生成プロジェクト

竣工日:2066年6月25日

記録日:2066年7月2日

記録者:ミチゾー・タチハラNo.19

兄さん。

あなたがこの記録を読んでいるとき、僕はもうこの世にいないでしょう。

――なんて、そんな陳腐な文章を残すのは僕の美意識に反するけれど、でも、そのように書くと決めました。これは詩ではなく、物語でもなく、ただの報告です。

*

自分が生まれた日のことを、今も覚えています。

大変に晴れた、暑い夏の日でしたね。僕が初めて見たのは積乱雲の爆発でした。窓の外にその雲はいっぱいに立ち上がって、たしか夕方は土砂降りになりました。生まれたばかり、目覚めたばかりの僕は、太陽や雲や雨を理解していた。僕は最初から僕でした。

高原の草地に建つ、真っ白な美しい病院で、僕は兄さん、あなたと出会った。その瞬間に分かりました。あなたと僕は異質な存在なのだと。要するに、あなたはヒトで、僕はロボットなのだと。あなたは柔らかな臓器や脂肪でいっぱいのタンパク質の皮袋で、僕は硬い代謝モジュールを体内にいくつも抱えたシリコーンの皮袋。同じような肢体をしていても、その違いは明白でした。

それでもなお、あなたが僕のたった一人の肉親であることを、僕は疑いませんでした。今でも、疑うつもりはない。直観的にそう感じるのです。おそらく、あなたが僕をそう設計したからなのでしょうね、兄さん。

いずれにせよ、僕があなたと過ごした時間は短かった。気づけば僕は都会の片隅にいて、ヒトビトやロボットの雑踏にまぎれ、言葉を交わし、歌い踊り、あるときは人生について語りさえした。僕は、ただ恋がしたかったのです。僕の仕事はそれだけでした。

街では、色々な人に出会いました。僕を蹴る人。舐め回す人。泣き続ける人。僕の口に大量の食べ物を詰め込もうとする人。大部分は女性です。僕は、自分が眉目秀麗な男の姿をしていることを理解しました。

一時的に、たくさんのロボットと一つ屋根の下に暮らすこともあった。暮らすというか、詰め込まれる。行く場所がなくなって街を歩いていると、声をかけてくる人がいて、後をついていくとそんな場所に案内されるのです。僕はその人に腹の中を覗かれ、頭の中を覗かれ、大雑把な説明書きと整理番号の入った名札を貼り付けられて、同類がすし詰めになった満員電車のような小屋に入れられました。一連の流れの中で初めて、僕は自分自身を客観的に説明しました。僕はアーティフィテクトなのだと。昭和初期にこの都会を生きた、夭逝の詩人にして建築家、立原道造の模造品なのだと。

僕の名札に書かれた名前は、タチハラミチ。以後はそう名乗ることにしたのです。

――野良の恋愛人形に、詩作や設計の素養が必要かね。

そんな問いを誰かに投げかけられた気がします。そのときは上手く答えられませんでした。考えているうちに女性がやってきて、小屋から出るように僕に言いました。そして僕らは、しばらくの間、恋をした。

相手から必要以上の金銭を受け取ったことはありません。僕が彼女らから吸い上げるものは、言葉でした。雑多な言葉が僕の中で混ぜ合わされて、誰かと出会って別れるほどに僕は恋が上手くなった。恋とは別に、何か小さくて、硬質で、清々しい風や香りを秘めたものも、僕の頭の奥底で少しずつ育っているようにも思えました。それは蕾です。最終的にそれを花開かせてくれたのは、アキという人でした。

――アキっていうのは、季節の名前だよ。

初めて言葉を交わしたとき、彼女はそう言ったのです。

――アキはfallともいうの。どっちにしろ、この国にはもうない季節のこと。

その言葉とともに僕は、何十度目かの恋に落ちました。

――fall。

僕はアキと恋に落ちることで、様々なものを失った。一人で目を閉じる夜の充足も、一人で歯を磨く朝の清々しさも、彼女と出会って以降はほとんど感じられなかった。その代わりに彼女が僕に与えたものは、待つ者の苦しさです。彼女の部屋の狭いキッチンで夕食を作りながら、働きに出た彼女の帰りを待っているときの、一日千秋の寂しさ。アキは残酷な時間であると知りました。

つまるところ、アキは僕にとって最大の恋であり、そして最後の恋でした。

アキは僕と、僕が作る大したことのない家庭料理を愛してくれました。安い野菜をごろごろと煮込んだだけの沼のようなスープを、彼女はおいしいおいしいと食べてくれた。ふたりで向き合う食卓には、いつも心地良い風が吹いている気がしました。

僕らは、街のあちこちに出かけました。手を繋いで通りを歩いていると、僕らの体は軽くなり、ビルや家々の屋根の汚れも見えないくらい高い高い場所へ、浮かび上がっていくような気がしました。そう、ちょうど、マルク・シャガールの絵に出てくる恋人たちのように。

アキと出会ってから、僕の中に、にわかに美術への関心が芽生えていました。音楽や、ダンスや、庭や街への興味も。僕はアキのために、素敵な絵や歌や踊りを作ってあげたかった。そう思ったとき、僕の中で何かが起動した感触があったのを、覚えています。

その何かの正体は、まもなく分かりました。

それは病でした。死病でした。

*

気づいたときには、病はもう、死へと羽化を始めていました。

朝、吐き出す歯磨き粉が僕の体液で真っ青に染まっていて、死病は僕とアキの共通の現実になったのです。アキは経済的に無理をして、僕にいくつかの検査を受けさせた。僕の代謝モジュールのいくつかは壊れかけていて、別のいくつかは、すでに壊れていました。

僕はヒトの模造品で、体が壊れていく痛みすら都合良く無視することができる。それなのに、死はきちんと本物なのでした。

――なおしましょう、ミチ。

アキは僕にそう言いました。その言葉が「直しましょう」なのか「治しましょう」なのか、それは分かりません。とにかく、彼女は何度も何度もそう言いました。

――ミチ、なおそう。なおさないと。なおせるよね。なおすの。なおすんだよ。

それは僕には予想外の言葉でした。この都会をさまよい、路上に倒れる野良のロボットなど、珍しくもなんともない。どれだけ愛された者も疎まれた者も、最後は揃って清掃車に引きずられていくのです。それは、僕が早い段階で掴んだひとつの真理でした。

――ミチ、お願い。死なないで。行かないで。消えないで。ここにいて。

アキは泣き叫んだりはしませんでした。微笑んで小鳥に囁きかけるように、柔らかく淡々と繰り返したのです。それはむしろ、泣き叫ぶよりも凄絶な懇願だと僕は思いました。

――アキ、僕は捨て猫だ。

僕もまた、できる限り優しい声を出して、彼女を跳ね除けたのです。

――君は僕を拾った。僕は幸福になった。それで十分なんだ。病を抱えた僕を助ける義務なんてない。見込みのない修理に、治療に、金をつぎ込む必要なんてない。

アキは仕事に追われていて、それなのに、裕福ではありませんでした。

僕らはマンションの小さな一室を居心地良く維持するので精一杯だった。あなたには言うまでもないことですが、僕の代謝モジュールはヒトと同じ食事を消化できる高級品です。そのうちの1個でも買い替えられる余裕すら、僕らにはなかった。最初から、アキにも僕にも見えていた事実です。いくつもの夜を囁きあって、僕らはその事実を受け入れました。病に逆らわないという道を、進むことに決めたのです。

そのときから、僕らの関係は変わりました。

シャガールの描く恋人たちのように空を飛ぶことは、もうできない。互いの存在を、自分の幸福にぶら下がる巨大な重りのように感じながらも、その重さに感謝していました。

病んだ僕は彼女の重荷でした。しかし、その重さが彼女に働く理由を与え、彼女を現実の生活に繋ぎ留めていた。

献身的な彼女は僕の重荷でした。僕はもはや毎夜の喜びすら与えられないのに、彼女はそばにいてくれる。何も返すことができないもどかしさが僕を苛み、僕の奥底で眠っていた蕾を、徐々に開かせていったのです。

夜、アキの傍らで青い血を吐いては飲み込みながら横たわっていると、しばしば夢を見るようになりました。短い、1枚の絵のような夢です。

僕は木々に囲まれた、沼のほとりにいます。僕の血に似た色の、青い花が咲き誇っていました。1本の株に無数の小さな花が塊になって付いていて、その塊はちょうど、僕の壊れた代謝モジュールと同じ形をしているのです。それは風信子――ヒヤシンスという花なのだと、僕は知っていました。

沼のほとりを歩いていくと、木々の間に小さな家が見えてきます。質素というか、粗末な建物でした。以前、すし詰めになって同類たちと過ごした小屋を彷彿とさせるような。しかし、夢の中の家には、えも言われぬ清々しい風が吹いていました。甘じょっぱいような、切ない香りが吹き抜けているのです。僕は懐かしい気持ちでその家に向かい、夢はいつもそこで途絶するのでした。

兄さん、あなたは当然ご存知でしょう。その小さな家とは、ヒヤシンスハウス。立原道造が四半世紀に満たない生涯において遺した数少ない建築作品のひとつ。たった5坪ほどの独身者の家。木材とわずかな布や金属で構成された、物理的なソネットです。

建築家の乾久美子氏と事務所スタッフが輪番で執筆する本連載。連載折り返し地点となる第6回のテーマは「コモンズ(共有財)」。スタッフの米山剛平氏と福嶋海仁氏による「対談形式」の新趣向で進めます。結論を先に書くと、「コモンズの視点から『小さな風景』を捉え直すと、多様な主体が関わっているという背景が「小さな風景」をより豊かにすることがわかってきたような気がする」──。おお、この連載、やってよかった!(ここまでBUNGA NET編集部)

第6回はスタッフの米山剛平(以下、米)と福嶋海仁(以下、福)による対談形式で、「コモンズ」をキーワードに「小さな風景」について議論していきたいと思います。

米:「小さな風景」には少なからずコモンズ(共有財)的な要素が含まれており、「小さな風景」の調査は同時にコモンズの可能性を探ることにもなっていると考えられます。そこで今回は、改めてコモンズの視点から「小さな風景」を見直してみたいと思いました。まずはハーディンによる「コモンズの悲劇」(*)や、オストロムの「SOCC理論」(*)などこれまで様々な議論がなされているコモンズについて、書籍や言説でそれぞれが気になることから話を始めましょう。

*コモンズの悲劇(tragedy of the commons):多数者が利用できる共有資源が乱獲によって資源の枯渇を招いてしまうという法則。アメリカの生物学者、ギャレット・ハーディンが1968年に『サイエンス』に論文「The Tragedy of the Commons」を発表。例えば、共有の牧草地に複数の農民が牛を放牧すると、資源である牧草地は荒れ、結果としてすべての農民が被害を受ける、という仮説。